防衛装備庁は取り組んでいる研究開発事業(UUV、高出力レーザーシステム、島嶼防衛用新対艦誘導弾)を紹介する動画を公開、長期運用型無人水中航走体(UUV)と名付けられたプロトタイプの細部や航行シーンを披露している。

参考:ATLA R&D Projects Progress in FY2022(防衛装備庁の研究開発事業)

島嶼防衛用新対艦誘導弾はミサイルや実弾の迎撃を高機動性で交わしながら敵艦に接近?

防衛装備庁は長期運用型無人水中航走体について「海洋調査、水中機器設置等の作業を長期運用可能な無人水中航走体(UUV)により代替することで、限られた人材を最大限有効に活用して防衛力を最大化するための無人化に資することを目的とする」と取得プログラムの分析及び評価の概要の中で説明しているが、公開した動画の中では「水中戦闘の様相を一変させる」と言及している。

長期運用型無人水中航走体はモジュール構造を採用し、任務に応じた追加モジュールを船体に挿入することで多様なミッションに対応することができ、研究試作の概要資料によれば「頭部モジュール」「エネルギーモジュール」「尾部モジュール」で構成されたUUV本体は全長10m/直径1.8mで、これに追加モジュール(全長5.6m)を挿入すると全長は15.6mになり、UUV本体のエネルギーモジュールのみよる航続距離は7日間だ。

つまり追加モジュールの中身がミッション機器ではなくエネルギーの追加ならUUVの航続距離は延長されるという意味で、恐らく動力源にリチウムイオン電池を採用しているのだろう。

出典:U.S. Navy Graphic/Released 米海軍がテストしているOrca

この手の大型UUVを欧米は「XLUUV(UUVと大型UUVを区別するための名称)」と呼んでおり、有人潜水艦との協調ミッション、数ヶ月間に及ぶ単独での長期ミッションへの投入を予定している。

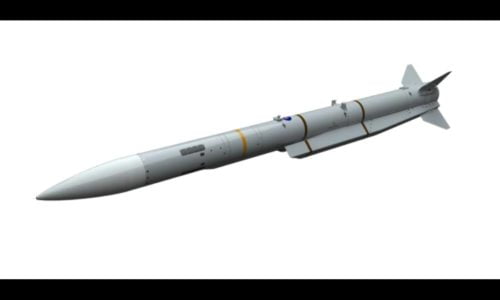

管理人が特に気になったのは島嶼防衛用新対艦誘導弾で、防衛装備庁は「敵の攻撃(迎撃)をかわせる高機動性を備えている」と動画内で言及、ミサイルや実弾の迎撃を交わしながら敵艦に接近する様子を描いており、このような攻撃の回避能力を対艦誘導弾に持たせられるものなのだろうか?

例えば米海軍が調達を開始したLRASMは「敵レーダーの検出範囲を特定→迎撃されない飛行コースを自律的に選択→目標接近まで敵の探知や迎撃を避けながら目標に接近」というアプローチを採用しているが、最終突入段階の迎撃を機動性で交わすという機能はなく、もし島嶼防衛用新対艦誘導弾が迎撃を機動性で掻い潜れるなら「世界初の能力」と言えるのかもしれない。

少なくとも管理人は「敵の攻撃(迎撃)を機動性で回避しながら目標に突入するという誘導ミサイルの開発コンセプト」を見たことがないので、もし詳しい方がいたら技術的に可能なのか教えて頂けると非常に助かります。

関連記事:台湾、海軍向け無人水中機のプロトタイプ「SEAWOLF 400」を公開

関連記事:XLUUVのプロトタイプを手にいれた豪海軍、圧倒的なスピードで米英仏海軍に追いつく

関連記事:英海軍も米海軍に追従、攻撃型原潜と連携可能なXLUUVを2年以内に建造

関連記事:XLUUV開発の遅れを挽回したい豪海軍、3年でプロトタイプ完成を狙う

関連記事:フランスのNavalGroupが超大型水中無人機の存在を公開、米海軍のオルカに匹敵

関連記事:潜水艦に求められる多用途性、米仏は潜水艦をUUV母艦に変更したい

※アイキャッチ画像の出典:ATLA

新対艦誘導弾が回避軌道を取りながら接近可能な事については”ヒゲ隊長”が3年前にツイートしてましたしもうあくまで構想という段階ではないということでいいと思います。

サンバーンってs字フックしながら突入するらしいので一応は回避行動しながら入るミサイルに見える気もする

おまけに超音速で大型で致死性は高いミサイル

既存のミサイルの迎撃を避ける為に迂回飛行したり回避機動を取るあらかじめ組んだプログラム通りの動きを取らせるっていうのと、迎撃するために今この瞬間向かってきている敵ミサイルを能動的に機動力でかわすっていうのは全く違います

少なくとも管理人は「敵の攻撃(迎撃)を機動性で回避しながら目標に突入するという誘導ミサイルの開発コンセプト」

プリプログラムで認知して回避してないがこの言葉にサンバーンや類似のミサイルにある程度は当て嵌まるミサイルではないかと推測される

サンバーンそのものも米海軍からも致死性の高いミサイルと認知されている

迎撃パターンがある程度計算できるなら、予めプログラミングしておけばそういう動きも出来るかも。

それが出来るだけの運動性が対艦ミサイルに必要かは解らない。

数より必中を目指してるんなら、必要なのかな?

ミサイル迎撃システムの進化で既存の亜音速対艦ミサイルの生存性は低下してる為に既存のミサイルの戦略価値を高める為に工夫が必要なんでしょう

どれもこれも素晴らしい。

早期の配備を期待したい。

ただ1つの懸念は、中国に技術や情報を盗まれないか、ということ。

欧米式の機密保護方法に変更した方が良いかもしれませんよ、10式徹甲弾なんて21世紀なのに一般的に知られている徹甲弾貫徹力計算式に当てはめて計算するとほぼDM33の貫徹力の484mmだったっけ?になるとか、DM43(1992年)が貫徹560mmなので、嘘だと直ぐばれるようなことされても逆に徹底的に調べまくるでしょ?

ミサイルでけでなく中国に舐められないように陸戦兵器も工夫して欲しいですね。

例えば対戦車用二重貫通弾頭「APFSDS+HEAT」貫徹力30%プラスとか、多目的榴弾(砲弾の種類減らす)とか、地味でも効く装備品開発もして欲しいと思います。

参考

APFSDS+HEAT

リンク

多目的榴弾

リンク

>10式徹甲弾なんて21世紀なのに一般的に知られている徹甲弾貫徹力計算式に当てはめて計算するとほぼDM33の貫徹力の484mmだったっけ?

近似式を用いるには、

①弾側の条件:有効弾芯長、弾芯直径、弾芯密度

②標的側の条件:標的密度、標的引張強さ

③着弾時の条件:撃角θ、着速

といった情報が必要となります。

そして、①側で弾芯の物性を反映しているのが密度程度。

例えば

(a)モノブロック構造で折れ易い旧式の弾芯

(b)鞘構造で折れ難い新型の弾芯

の比較をした場合、L/Dや②③の条件が同等なら、鞘構造化による密度低下を受けて(b)の方が劣る結果になるでしょうね。

この手の近似式は、実験式な要素を多分に含んでいる筈なので、

設計思想が異なるモノを無理やり比較するのは、個人的な数字遊びの範疇に留めるのが無難だと思います。

あと10式APFSDSの(少なくとも初期の)推測値は、初速推測値を装薬の質量推測値から求めたのは良いとして、

高エネルギーの装薬を使用しているのに、質量あたりのエネルギーをDM33以下で計算していた筈で、上記③の条件も怪しく精度は期待出来ない代物でした。

乏しい情報から推測するのは仕方ないのですが、その分精度が出ない筈なのに有効数字三桁表記していた辺り、何考えているのだろう?と思ったものです。

普通に「これくらい使いなよ」、とか言って欲しかったかも?ゲームでも使われているらしいですし。

徹甲弾の貫徹力は英語版のウィキペディアとか個人の考察ブログとかの値であって自分で計算はしていませんが、参考になると思いまして書いたのですよ、ちなみにゲームで中国の徹甲弾の貫徹力はリークされたと英語版ウィキペディアに書いてありました、そのゲームのwikiもリンク付けときますね。返信はいりませんよ、もう見ませんし。

簡単貫徹力計算アプリ

リンク

今はゲームでもこんな感じですよ

リンク

これまでの防衛省の動画は控えめで淡々としたものが多かったのに、今回は「魅せる」ものがありましたね。「ドローンは脅威でなくなった」というのもなかなか。

機密保全に関してはスパイ防止法やSC法が国会を通るように世論を盛り立てていきましょう。

レーザーの威力すげーな。

てか、対艦ミサイルって、

LRASM、ASM3、12式改、JSM、島嶼防衛用新対艦誘導弾、新哨戒機用対艦誘導弾、17式SSMと種類多過ぎじゃ無い…?

17式と新哨戒機用対艦誘導弾は12式改はベースが同じとして、それでも将来的に5種類か、まさか全部は採用し無いだろうが、2種類位に絞るよね?

そもそも陸海空の組織に2・3種類だから

空自はASM-3(F-2用)とJSM(F35用)、LRASMはF-15の改修費用高騰を受けて現状中止

海自は17式SSM(艦艇用)と新哨戒機用対艦誘導弾(哨戒機用)

陸自は12式系統

他旧型の対艦ミサイル達

だから、空自と海自の航空機で弾薬が統一されない事に疑義は生じるかもしれないが、基本的に用途別で考えれば妥当の範囲では?

LRASMの導入中止を受けて国産対艦ミサイル開発強化した結果として

超音速のASM-3系とF-35に積めるJSMは別枠で、既存の12式をあれやこれやといじり倒し、島嶼防衛用新対艦誘導弾を新開発、なので至って妥当かと。

LRASMの中止と国産ミサイルの開発経緯は関係なかったような

LRASMは空自のF-15JSIの流れで降ってわいた話で島嶼防衛用は12式ファミリーを更新するべくJSI以前から動いてた話だったはずで開発が加速したのは情勢悪化が原因でLRASMの話とは特に関係ない。

空自用のミサイルと島嶼防衛用を除けば12式を祖として発展枝分かれしたファミリー兵器だし島嶼防衛用はその12式ファミリーを置き換える目的で開発されてるもんだろうしそこまでやり玉に挙げるもんでもないと思うぞ。

空自は米国製戦闘機が混じる都合上国産ミサイルにこだわってられない事情もあるし、各ミサイルの開発導入の経緯を追っていけば基本的に妥当で無理に絞る必要もないと思う。

誰もやり玉にはしてませんが…

ただ調達が心配なだけで。

島嶼防衛用新対艦誘導弾は川崎の件で開発中止、研究結果は12式能力向上型に適用するといった流れだと思ってましたが、去年の安保三文書改訂で突如復活。また研究を再開するのかと思ってましたが、どうも開発は中止されずに継続されてたっぽいですね。

あと空対艦型だけど思ってたら地対艦型と艦対艦型も想定してるのは実に意外です。仮に配備するなら12式能力向上型とはどういう棲み分けをするんでしょうね?

色々作って、1番良い物を最終的に採用とか?

米軍でさえ何種類か作って駄目なのも有ったらしいので。

着弾までのコースが異なります。

防衛装備庁のサイトを見ると、12式地対艦誘導弾(改)は発車後に横方向というか低い軌道での飛行をしているのに対し、島嶼防衛用新対艦誘導弾は高高度を飛来した後でトップアタックを仕掛けるように描かれています。

弾道ミサイルより極超音速ミサイルの軌道に似ていますね。

そもそもどこぞのメディアが関係者の話()で中止とか書いただけで…

棲み分けというより、12式能力向上とは世代が違う。後継プラットフォーム

ただのイメージじゃないならレーザーの連射性能ヤバいな

レールガン開発の文脈とかで「大電流を扱う技術においては日本にはアメリカ以上のノウハウがあるらしい」という話はチラホラありました。

防衛関係者の人が「日本はそういう技術を活かせばアメリカと共同して対等な立場でレールガンを開発できるんだ」とか言っているとか。

レーザーにおいても民生品では得意分野でしょう。

ポーンと世界水準以上のものがいきなり出てきても意外じゃないですよね。

イメージ動画だと電源部が邪魔で全方位防衛ができないですね。実機はどんな形になるんでしょう。

動画ではSAMを避けているけれど、空対空センサーでも持っているのかな

>敵の攻撃(迎撃)を機動性で回避しながら目標に突入するという・・・

まさか人は乗っていないよね?

大日本帝国じゃあるまいし流石にそれは無いでしょう。

今のロシアならやりそうな気はしますが。

あと機動性での回避については俺の個人的な妄想だけどもしかしたらAI技術を活用するのでは無いですかね?

人が乗っていない「桜花」や「回天」が登場すると考えれば、なかなか感慨深いものがあります。

「桜花」の場合、海軍には無人機(無線誘導だったかな?)開発を試み実用化に失敗した過去があり、

その手の失敗を受けての有人化な所もあるので、尚更ですね。

次期SSM本命はやはり川崎SSMって事でしょ。新12式との違いは迎撃回避能力でこれで持ってして亜音速でも確実性を高めるんだろう。飽和攻撃ありきでは即応弾数で限りある艦対艦には適切じゃない。VLSはトマホークを納めるならやはりSSMは艦上発射機式になる。

恐らく17式後継には新12式ではなくこれが当たるのではないか。新12式は地空型で数多く配備され3自連携で数を投射できる体制にはなる。無論、17式互換で艦載運用もされる。しかしあくまで12式系の最新型であって後継ではない。

「敵の攻撃(迎撃)を機動性で回避しながら目標に突入するという誘導ミサイルの開発コンセプト」に関して、ざっと調べてみました。

残念ながら同様の動きをするミサイルの動画は実写・イメージ問わず見つけられませんでした。日本語と英語以外なら出てくるかは分かりませんが。

ただ、NAVALNEWSの『Royal Navy Selects Kongsberg’s Naval Strike Missile』という記事でステルス性の説明と共に「its advanced terminal maneuvers, it will survive the enemy air defenses」(高い機動性で敵の防御から生き残る)と書かれていたため、同じことが可能だという説明のための動画なのかも。

もしくはキネティック弾頭、つまりはSM-3の第二段および第三弾の誘導・制御システムを流用して回避するのかもしれません。載せたら載せたで複雑化と高額化するため、実物がどうなるのかは分かりませんが。

バレルロール回避面白いですよね。まぁそうは言っても亜音速だし、仮にCIWSの弾道予測アルゴリズムをすり抜る事が可能だったとしてもHHQ-10(中華版RIM-116)の近接信管と破片弾頭まで完全に回避できるものではないでしょうね。亜音速なら飛翔速度は時速1000km弱だと思いますが、HHQ-10の射程(最大で9~6km)なら30秒から20秒、解放軍の730型CIWSでも10秒程度は被攻撃機会があります。ASM一発で中華イージス艦の防空システムを貫通して確殺というものではなく、従来品よりも1発あたりの迎撃に1秒余計にかかる、近接防空ミサイルを4発で済んでいたところ全弾撃墜に5発必要になるような「迎撃コストが高い」ASMを作るというアプローチは現時点では正しいと感じます。

個人的には高出力レーザーシステムのほうも気になるんですよね。動画でちらっと出ているように発射機は40フィートコンテナサイズで、機甲部隊や普通科部隊に随伴できる規模ではないにしろ駐屯地や前線作戦基地の防空用には充分なサイズです。出力も最終的な目標はたしか100kWで、これはクワッドコプター迎撃どころか迫砲弾の迎撃も視野に入る出力帯です(米海軍の一部艦艇でファランクスの代わりに設置されているODINシステムが30kW)。また23年度はレールガンの改良型の試作も実施するんですよね。これらは航空基地防空や野戦防空への活用が機体されていますが、護衛艦に搭載した場合の期待も高いですし、やはりこの先10年で軍事技術は一気に変わるんだろうなあと感じます。

ミサイルが突入していくところがジャムみたい。

突入時の回避機動は、目標との距離と突入速度で幾つかのパターンから選択される撹乱機動だと思うんですが、迎撃ミサイルの回避は謎ですね。ビデオだと、ミサイルの接近(ロックオン)を検知して回避機動を行なっているように描写されています。回避機動が射程に与える影響を考えるとそうなる筈ですが、ロックオンのレーダー波を検知する機能が必要になるし、仮に検知できても回避するだけの機動がができるのか、という疑念も残ります。

JSMのホームオンジャムに回避機動を付けた様なモンならそれほど難易度は高くなさそうだが有効性は謎

レーダー照射等で狙われた(と思った)ら移動するってだけでしょ

ショボいアンテナでも照射されてるかどうか程度ならわかるだろうし

前から放射されるはずだから弾頭に仕込めばいいし

>レーダー照射等で狙われた(と思った)ら移動するってだけでしょ

コウモリと蛾の攻防を思い出しました。

コウモリは超音波によるエコロケーションで蛾の動きを捕捉しますが、索敵の時と狩る時とでは出す音が異なるみたいで、

後者の音を受けると蛾は飛行パターンを変える(木の葉のように墜ちただったかな?)様です。

対空レーザーのSF感やばいな

射撃後のクールタイム無しで連射できるのか?連射したらレンズ溶けたりしない?

高出力レーザーシステムのCG誇張入ってね?と思ったけど実映像があっておぉ~となった

島嶼防衛用新対艦誘導弾のSAM回避能力及び最終突入時の機動パターンは被撃墜率を大幅に下げるのが目的という認識で可かと。

完全回避が理想ですが、仮に撃墜成功率を半減できるならざっくり2倍の数を目標に発射したのと同じことになります。調達単価が従来型対艦ミサイルに対し5割増しになったとしてもコスパ的に優れると言えます。

それを踏まえて、

最終突入段階は目標への命中が最大目標ですので、対空砲の射線を回避するのではなくプログラムされた機動でしょう。一方で件のCG映像では明らかにSAMを能動的に回避しています。

生残性を高める高運動性についてはF-X随伴型無人機の目標機能でもありますので、その研究成果が活用されるんでしょう。

問題はSAMの接近軌道を認識し適切な回避機動を行うシステムです。相対速度的に難度が高そうですが、2波長赤外画像認識システム等の要素研究成果を活用した知能化で実現するんだろうと思います。

その辺の達成度合はコスパを睨んでのトレードオフですかね。

防衛装備庁の動画非常に良かったです。素晴らしい最新兵器が出来てる事が心強く感じました。

ただ、1点要望があるのは、兵士が陸戦で偵察用、手りゅう弾爆撃用に用いる為の安価なドローンの早急な充実ですね。

装備庁の動画で紹介されている最新兵器は、ガチンコの中国による侵略戦争が始まった場合、開戦当初の数時間~数日で使い切るものが殆どかと思います。

ウクライナ戦争が示したのは、「現代戦は30分で勝負が決まる」の定説が間違っていたという事であり、

開戦当初の大量の最新兵器の差し込み合いで勝負がつかなかった場合、延々と続く泥沼の戦いのフェーズに入ります。

その際には今のウクライナ軍のように上記のような安価な道具を工夫して効果を維持し続けた方が勝てるのであり、

長期戦フェーズに入った場合の安価なドローンなど戦時中でも逐次補給が可能なレベルの安価なデジタル機器、兵器の充足と強固な生産体制の確立にも力を入れてほしいと思います。

最新兵器を相手に差し込み尽くした後にもスムーズに寝技体制に変更してジリジリと戦い、中国の侵略意図を挫ける為に「安価な無誘導弾」及び「安価で大量の現代デジタル装備」を充実させてほしいと思います。

これまでの防衛省の動画は控えめで淡々としたものばかりでしたが、今回のものはなかなか「魅せる」ものがありましたね。「ドローンは脅威でなくなった」というあたりがかなり攻めています。

「安価な兵器種を導入すべし」という指摘はもっともで、現在の日本の兵器思想は「高くても強い兵器を少数導入」して抑止力を高めるものであり、はっきり言えば「戦わない」為の装備品といった考えに基づいています。したがって実際に有事が起こった場合、数日で使い切るどころか使うことさえできない展開さえあり得ます。

安価な装備品は言うまでもありませんが、自衛隊法のネガティブリスト化や軍法会議の設置、任期制自衛官や予備役の拡充など「異次元の改革」が必要であり、そのためには国民がより国防に関心を持つ必要があります。

レーザー迎撃システムがかなり夢があっていいですね。

今は車両サイズはかなり大きくて、機甲戦力に随伴していくのは無理そうですけど。

いずれは戦車サイズになって随伴できるようになるとドローンの脅威もかなり減らせそう。

TB2について)>日本も2023年度の防衛省予算で試験導入し、陸上自衛隊で実証試験を行う予定らしい。

アグレッサーとしての価値が大きいかもしれない

木の葉落としとか、変移抜刀霞斬りとか、何故が連想しちゃいました。

仮想敵国のVLS発射式艦対空ミサイルは全て破片弾頭ではないのか?

動画で迎撃しているミサイルが何を想定しているかは分からんが、翼を傾けただけでひょいひょい避けれるものとは思えないのだが。

そのへんも含めて、動画はあくまでイメージでしかないのだと思います。

動画では能動的に回避しているように見えるが、実際はP-270のように事前にプログラムされた回避機動を取るだけかもしれない。

そもそも突入段階ではほぼ確実に何かしらに迎撃されているのだから、毎回回避機動を取ればよい。

中間飛行段階では、誘導レーダー照射を探知して回避機動を開始するくらいの機能はあるかもしれない。

UUV(XLUUV?)が地味ですが気になります。先端にハッチ?が見えるし、周りの魚雷?を統制して目標に向かわせるようにも見えます。海中だと通信方法が問題になるはずだけど、空中の有人機、無人機の連携を海中で行おうとしている?