フランス、ドイツ、スペインの3ヶ国が次世代戦闘機の開発を進めることで合意したと報じられているが、合意の範囲は「フェーズ1Bへの移行=試作機開発」に限られているらしいので開発体制の主導権争いに決着がついた訳ではない。

参考:France, Germany, Spain agree on next phase of fighter jet development

参考:France and Germany to fire up stalled fighter jet project

日本、英国、イタリアの3ヶ国による次期戦闘機の共同開発も動き出しているため、フランス、ドイツ、スペインの合意は中々興味深い動きと言える

これまでの経緯を簡単に説明すると仏独西の3ヶ国で共同開発する将来戦闘航空システム(Future Combat Air System/FCAS)は有人戦闘機、チーミング可能な無人戦闘機、搭載兵器類、ネットワークなどシステムで構成されたファミリーシステムの総称で、FCASに含まれる有人戦闘機(NGF)は2027年までにデモンストレーターの初飛行、2030年までにNGFの最終設計案を確定、2040年までにNGFのサービスを開始する予定だったのだが、計画にスペインが参加したことで合意済みだったワークシェアが崩壊してしまう。

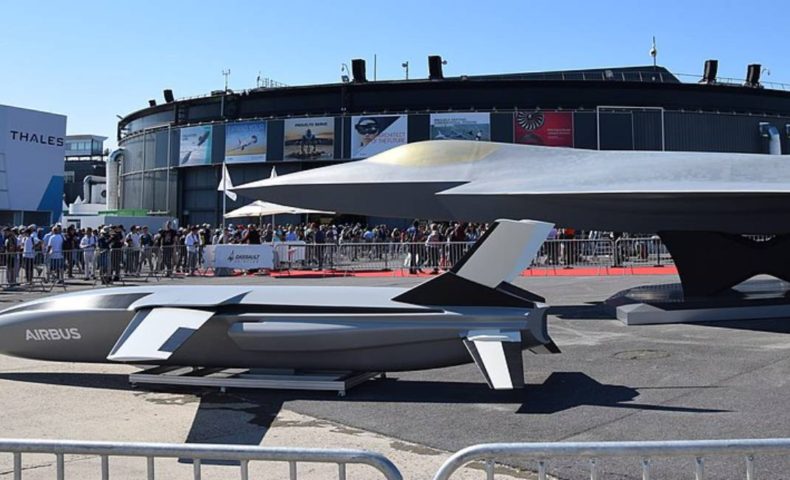

出典:AIRBUS

もともとフランスとドイツの2ヶ国で開始されたFCASは次期主力戦車の開発計画(Main Ground Combat System/MGCS)と密接にリンクしており、主導権争いによる開発遅延を避けるためFCAS開発はフランス主導、MGCSはドイツ主導で行うと合意していたのだが、計画にスペインが参加したことを受けてワークシェアの見直しが行われ「33対33対33」という公平な分配比で落ち着いたものの、この公平なワークシェアの分配比がFCASの主導権争いに発展。

フランスはFCASのコア技術=機体設計やエンジンの開発は「ラファール開発で培った技術がベースなのでフランスが主導すべき」と考えており、ドイツやスペインの意見を尊重しても機体設計やエンジンの仕様に関する最終決定権は「基盤技術を提供するフランスにある」と自負していたのだが、ワークシェアの分配比が公平になったためドイツは機体設計やエンジンの仕様に関する最終決定権も「33対33対33」にすべき=3ヶ国で決定すべきだと主張、さらに機体の設計作業にも関与させて欲しい言い始めたため対立が泥沼化。

当初の開発スケジュールを守るためには開発フェーズ1B(試作機開発)に必要な予算を2021年6月までに確保する必要があり、昨年5月に3ヶ国はフェーズ1B移行で合意したものの主導権争いは収まらず、ダッソーの最高経営責任者を務めるエリック・トラピエ氏は今年1月「ドイツとの協議が泥沼化するとプログラム自体が危うくなる」と警告していたが、ダッソーは警告通り「確保していた技術者の解散」を3月に発表した。

つまり開発作業の開始が不透明なため確保していた技術者をFCASから引き上げ「他のプログラムに配置転換もしくは解雇して整理した」という意味で、現地メディアの取材に応じたトラピエ氏は「もはや従来のスケジュールを守るのは不可能で、2050年が最も現実的なスケジュールだ」と述べていたが、フランス、ドイツ、スペインの3ヶ国が次世代戦闘機の開発を進めることで合意したと報じられている。

出典:bundesregierung

ただし合意の範囲は「フェーズ1Bへの移行=試作機開発」に限られているらしいので開発体制の主導権争いに決着がついた訳ではなく、実用タイプのNGF設計案で再び揉める可能性がある。

既に機体開発を担当するダッソーは技術者を解散しているため、試作機の開発体制を再構築するにも時間がかかるため2027年までにデモンストレーターの初飛行に漕ぎ着けられるのか謎だが、日本、英国、イタリアの3ヶ国による次期戦闘機の共同開発も動き出しているため、フランス、ドイツ、スペインの合意は中々興味深い動きと言えるだろう。

関連記事:仏独の対立は泥沼化、次世代戦闘機の実用化は10年遅れの2050年頃

関連記事:フランス、ドイツがダッソー主導を受け入れないならFCAS崩壊の可能性

※アイキャッチ画像の出典:Tiraden/CC BY-SA 4.0 FCASと無人機ののモックアップ

ドイツ、フランス主導のFCASもうまくいくといいな

安定の破綻街道まっしぐら。

フランスの単独開発で、予算不足でガワだけ新型で中身はラファールになりそうだな。

そしてドイツはF-35Aを買い増すか、空軍消滅の何れかになる。

頼むからテンペストに流れてくるなよ。

NATOの中核国であるので、良いなと言うより転ばれると大変困りますね・・・。

アメリカ人は基本的に 「アジア太平洋地域」<「欧州」 なので、欧州情勢に不安があればUSのアジア太平洋地域への関与が低下しますし。

何でしょう この不安な感じは…

言葉になりません

次はイタリア抜きでやろうぜ

あれっ?こっち側にいる

イギリスは日英同盟

イタリアは一次大戦、二次大戦、冷戦と何気に唯一?日本と同陣営

組合せとしては順当…なのか?

イタリアは二次大戦終盤は敵になるけどね。

因みにドイツとは一次大戦は敵、日中戦争でも敵(中独合作)、二次大戦では味方(枢軸国)で冷戦で半分味方(東西分裂)。

ドイツ抜きが正しかったりして(笑)

もう一波乱ありそうですね。こりゃ。

ただ、ウ露戦争というかなりクリティカルな問題が発生しましたし、ポーランドをはじめ韓国が陸上兵装でがっつり進出していて、いよいよ戦闘機も乗り込んできそうですから、ここらで独仏で劇的な妥協をするんじゃないでしょうか。

フランスがテンペスト側に参加してFCASを解散とかかな・・・。

そしてフランスでテンペストのライセンス生産ならまだましなほうよね。

フランスは主導権を欲してるけどFCASが瓦解すれば絵に描いた餅でしか無いわけで、判断時期を誤れば次期戦闘機の開発スケジュールが物理的に破綻するから単独開発も不可能になり有り物を買ってくる以外に選択肢が消滅する。

テンペストの方は今のところ順調で、時間が経てば途中参加が厳しくなりその後では仮に参加しても要求が通らなくなる。

なので早い段階で見切りをつける必要があるフランスが驚くべき方針転換をする可能性は低くは無いかと。

英仏が協力した成功例というとコンコルド。

オイルショックで商業的に失敗したけど、技術面では(審美面でも)素晴しかった。

英国の変態性とフランスの先進・合理性が上手く噛みあうと凄いものが出来るかも知れない。

泥沼の争いが後のEU崩壊の呼び水となり独仏戦争の遠因になるとは流石に予想できなかったよね…テンペストがあって良かった…

スペインがいなけりゃスムーズに進めれたのかな?

どっちにしろ揉めるか。

もう揉めたくて揉めてる様にしか見えないんですよね。

まずフランスの「主導権はよこせ、エンジンはサフラン、艦載機必須、でも費用はワリカンな」。

実際のとこ3国の中で経験、技術力ともにリードしてて主導権取るのは適切だと思うけど、そんだけ要求通したいなら金もそれなりに出そうよ。

ドイツとの2国なら2:1、スペイン込みなら2:1:1くらい出してりゃ雑音はだいぶ少なくなるだろうし、こんな事あるごとに揉めて確保した人員100人単位で転がしたり切ったりするコスト考えたら安いもんだろう。

んでドイツはドイツで「(MGCSと引き替えに主導権は譲って)均等に負担する」っつっといて何かというと「口は出させろ。金は出さん」。

そしてスペインは後から入ってきて金は均等に負担するから、と同格ヅラ。

まず完成しなきゃ掛けたコストの回収も出来んのよ?

タイフーンやミラージュもそうでしたけど、試作機の初飛行してからが長いんですよね。

欧州企業は技術力は非常に高い集団ですし、飛んだり走ったりするドンガラをこさえるのは難しくないんでしょうけど、その後の細かい部分はどうしても時間がかかる。まして政治レベルの目標設定はガタガタと来れば、配備開始が50年ごろになってもあんまり驚かない気はします。

とはいえ欧州諸国の主要な脅威はロシアで、ロシアの次世代戦闘機開発もガッタガタ(第5世代機ですら配備できなさそう)なので、必ずしも急ぐ必要ないですよね。

ドイツが兵器開発合意を守ったことが過去にあったでしょうか?

イギリス・イタリア・西ドイツで作ったFH70とトーネードですかね。割とすんなり行ったのは。

お互いの技術を利用して良い物を作ろうよ、水面下で生産分担やテンペストベースにしてコストを下げようというと凌ぎあう流れになるかもしれないけれど今は平穏な日英側。

ジェット戦闘機の開発能力や経験はフランス側でしょうが、上記にあるMGCSとのリンクもあり日本にいると複雑怪奇な駆け引き中なのですね。

そのせいで開発の遅れが酷くならなければ良いのですが…

組みたくて組んだんじゃなくて、

余った物同士が、他に組めるやつがいなくて組んだようにしか見えない

日独伊三国同盟?

FCASの話が出たのは2017年でテンペストより前だから余り物感はないね。

「エアバス中心で戦闘機作ろうぜー」から英国が前回のドタバタに嫌気が差して早々に逃げ出した、と言う印象。

西洋的な合理的思考を見せてくれよ。

ロシア空軍さんがあの体たらくなので、このメンツならしばらく遊んでても大丈夫なんじゃないですかね

いや、中国の方がヤバいやろ

中国の国有企業である中国遠洋海運集団がギリシャのピレウス港湾公社の株式の67%を取得し、2017年にはピレウス港に友好訪問と称した中国海軍の遠洋艦隊が寄港してますからね。

ピレウス港とジブチの基地によりスエズ運河を中国に封鎖される可能性が出てきたせいで仏独は中国への態度を硬化させ、インド太平洋地域に関与を深めようとしているので、味方(?)が増えて嬉しいやら中国の勢力伸長に悩ましいやら。

イタリアは新首相が台湾問題に関して「厳しい態度で臨む必要がある」「中国を抑え込む役割を日本に期待する」という発言をしたらしいので、テンペストの件も含めて味方してくれるはず。日本も自力でやれることはやれという意味も含まれてるんだろうけど。

日英の島国とイタリアは地中海に張り出した半島の海洋国家連合と独仏西の大陸国家連合

両者似て非なるものに仕上がったりして

第6世代は米国、中、露、日英伊、独仏西の5機種かね?

その他にはもう予算的にも技術的にも暫くは出て来なさそうだ

大国と言えば後はインドだが、ここ数年でF2レベルを飛ばした程度だし、第6世代はしばらく見えてこないよな。

どちらも有人機と無人機との融合、アメリカは無人機を優先に見える。ただこれだけ濃密に情報のやり取りをしてるとウイルス仕込まれたらどうすればいいのか?同士討ちは勘弁して欲しいな。

2050年以前の完成は不可能の見通しを受けて、ダッソーCEOはプランBの存在を、仏メディアもスーパーラファール開発の必要性を主張してたので、ダッソー内部ではスーパーラファール(シュペルラファール)の先行設計は始めてそうですね。2030〜50年はスーパーラファールで、50年以降はFCAS(仏西2国?)と段階的に進めるのが現実的と思う。

スーパーラファールは当然機体を大幅改修でしょうが、考えられる内容は(以前も書きましたが)

・インテークのダイバータレス化

・ステルスウェポンポッド採用

・CFTの採用

・双垂直(V字)尾翼化

・エンジン性能アップ

等で特にステルス性能の改善は必須でしょう。

優れた空力性能の源であったカナードを活かすか外すかは悩みどころですが、ステルス性を配慮しつつ継承するのでは。

F5で検討するそうですが、無人機との連携も当然重視されるかと。

PANG前提に大型化するか、ド・ゴールも想定し規模維持かは悩ましいが、現行のコンパクトサイズがいいような。PANGは2隻体制にすべく小型化するとか、ド・ゴールとの2隻運用とかの計画変更も可能だし、インド海軍他への輸出もし易い。アジア太平洋の情勢を考えると、CTOL空母を持つ国がアジアで増えるかも知れない。世界初の空母機動部隊を運用した某国とか。