ロシア軍は2027年までに極超音速やステルス形状のターゲットを検出・追尾可能な新型のオーバー・ザ・ホライズン・レーダー「Resonance-N」を極東に最大5基建設するとイタルタス通信が報じており、最初の1基目はサハリンに建設されるらしい。

参考:РФ развернет в Сахалинской области “охотника за невидимками” РЛС “Резонанс-Н”

極東にも新型のオーバー・ザ・ホライズン・レーダーを建設するロシア、1基目はサハリンに建設予定

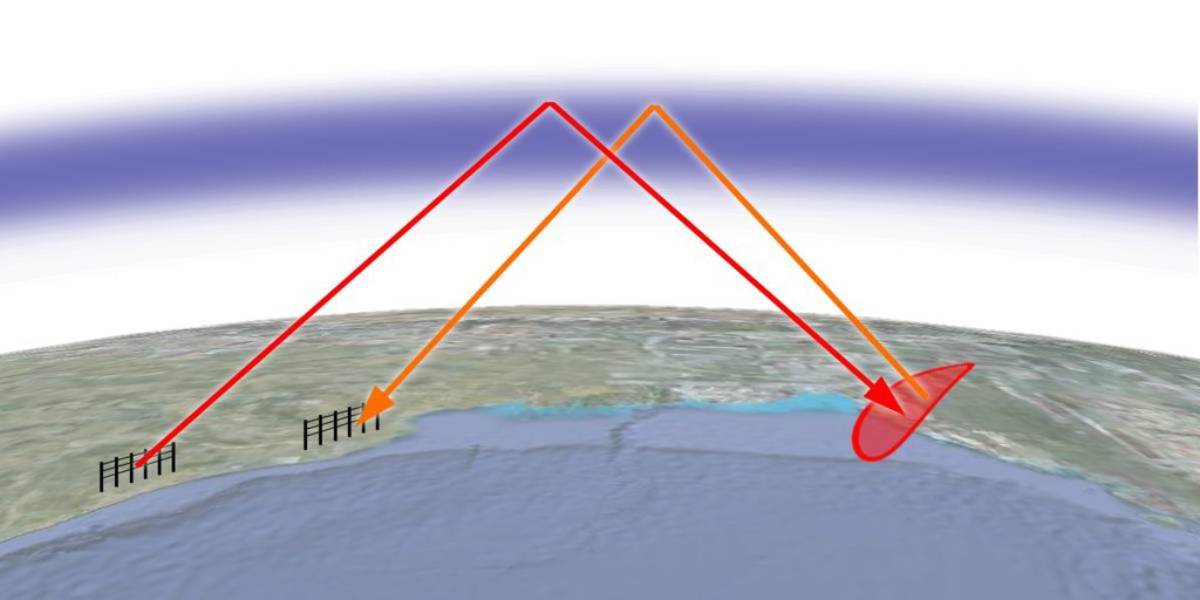

オーバー・ザ・ホライズン・レーダー(ロシアでは超高周波カウンターステルス早期警戒フェーズドアレイレーダーと呼んでいる)は地表面に沿って電波が伝播しやすい「地表波」や電子密度が高い電離層に反射する「上空波」など短波帯を利用して通常のレーダーでは観測できない水平線下に隠れている目標を観測することが可能なシステムで、極超音速(マッハ20まで)で作動するターゲットや低観測のステルス戦闘機や巡航ミサイルを効果的に検出することが出来るとロシアは主張しており、Resonance-Nはオーバー・ザ・ホライズン・レーダーとフェーズドアレイレーダーの複合システムで「S-400」と連動して効果を発揮するよう設計されている。

出典:Charly Whisky / CC BY-SA 3.0 OTHレーダーの原理

Resonance-Nの作動範囲は高度100km以下のターゲットを600km~1,200km先で検出することが可能だと言われており、すでに北極圏をカバーするResonance-Nが5基建造済みで3基が稼働済みで残りの2基も2021年末までに稼働すると予定なので、今度は極東方面に長距離レーダー網を構築する気だろう。

因みにResonance-Nはイランとアルジェリアに輸出されており、最大3,000km先のターゲットを検出することが可能な「29B6コンテナ」と呼ばれる次世代のオーバー・ザ・ホライズン・レーダーをモルドヴィア共和国(ロシア連邦の構成国)に建設済みで欧州のど真ん中に位置するロシア領(飛び地)カリーニングラードに建造する動きを見せているためNATOが警戒をしているらしい。

出典:Mil.ru / CC BY 4.0 OTHレーダー 29B6コンテナ

一般的にオーバー・ザ・ホライズン・レーダーは目標の位置や移動方向を観測出来てもミサイルを正確に誘導できるほどの精密さは無いと言われているが、この分野に最も継続的な投資と研究を続けてきたのがロシアなので欠点とも言える観測精度を向上させるための方法を編み出していたとしても不思議ではなく、少なくとも何らかの戦術的な有用性があると認めているはずだ。

果たしてサハリンの建設されるResonance-Nは日本方面をカバーするのか太平洋方面をカバーするためのものなのか気になるが、近い将来ロシアは極東方面にS-400を持ち込んでくることだけは確実で日本もResonance-NとS-400の影響下に置かれるかもしれない。

関連記事:ロシアの監視下に入る欧州、作動範囲約3,000kmのコンテナレーダーを欧州ロシア領に配備?

※アイキャッチ画像の出典:ロシア国防省 Resonance-N

観光地にしてくんねぇかな

これほどのレーダーサイトを一度でいいから見てみたい

ロシアは広大ですよ、しかもこういう施設は無人の原野が選ばれ勝ち。現地到着までまるまる3日がかりで、でも眺めるのは5分で飽きてしまうという悲劇を予想します

ざっくりとした情報しか得られないからこちらは配備を見送ったOTHレーダーを、ロシアが高精度化?

どの程度までほんまかいな、

ロシアの場合長大な国境線のうち海岸線から海側を監視する空中管制・早期警戒機と対潜哨戒機が不足している。国境線の監視は安全保障に直結するので、ツリー型の電波施設を使って広範囲を監視・防諜するのはロシアの十八番。

北極圏や欧州へ指向してる同様の施設と同じで、基本的に特定波長の電波を垂れ流すだけの施設。反射電波の観測と解析は記事にあるS400等の防空兵器と戦闘機が担当。国境線に対して少ない迎撃戦力を効率的に運用するには早期発見・追尾が必須で、必要なら出力上げで電波妨害も可能。

書き忘れてので追伸。

この種の電波施設は高周波より低周波(長波)レーダー発振に向いてるので、記事にある「ロシアでは超高周波カウンターステルス早期警戒フェーズドアレイレーダーと呼んでいる」は誤りの可能性が存在する。

電離層は昼夜で変動するが高周波の場合突き抜ける(記憶違いならゴメン)。地表波は詳しくないけど上空波の反射波なので上空波が反射しない電波は使えない。

ロシアはステルス機検出に低周波(長波レーダー)を使用し戦闘機やミサイルを誘導する。カウンターステルス早期以下略はロシア流の情報欺瞞なんじゃないかな。

スポラディックE層の話なら概ね正しいかと。

主はVHF帯ですね。

アメリカ、日本等もHF〜VHFで研究しているとどこかで読んだ気がします。

見方を変えれば、ロシアのおかげでこちらもOTHレーダーを再評価できる論理的根拠は得られたわけで

現実にはこちらの実用化という課題は残るにせよ、相手の動きに助けられる面があるね

ふもとにMG42かまえていそう

制圧して逃がしてやったのに後々・・・

アパーム!!(スレチ)

一番は、戦略原潜の聖地オホーツク海の確保に向けられるんでしょう。

単体では精度が悪くても、高精度のセンサーを有する無人機等を指向する時間は稼げるからね。

恐ロシヤ…

無人機は遅すぎるのでインターセプトに向かない

少なくともインターセプトに向いた機種は出ていない

空戦レーダーも積んでないし

迎撃は高度な判断能力も要求されるし

横からだけどセンサー機の話では?

オリオン辺りを数機24時間上空で警戒させといて、OTHレーダーが対象を捉えたら最寄り機が高度上げつつそっちに向かう、なら前進配置できる上に離陸・加速・上昇分の時間が稼げるから速度の不利はかなり補える。

捉えさえすれば対応はS-400/500や有人機や将来的にはLTS無人機版とかに任せれば良い訳で。

超水平線レーダーは分解能が低すぎで大雑把な事しか分からん

攻撃可能な精密な測位など無理だろう

民間機とも区別つかなそう

冷戦時はソ連領空全域を見通せるレーダーもあったよ

それを克服したかもしないと言うのが管理人の意見ですね。

いつものロシアのフカシだと思いました

波長の分解能ってのは決まっていて、これの精度を上げるとそもそものステルス機の探知ができなくなるんだよ

精度が甘く機体丸ごと規模でないと探知できないから逆にステルス機を探知できるって仕組み

多数のバイスタティックレーダーで多方面から計測して誤差を埋めないと精度上がらんと思うが、それでも限界あると思うよ

×克服したかも

○プロパガンダを真に受けてるだけ

君のような見たい物しか見ない日本語しか出来ん奴と世界中のミリタリーメディアの情報収集してる人とどっちが説得力かるかという話やな

コンピューターの処理能力の進歩とそれによる信号処理能力の向上は

1970年代頃のOTHレーダーの頃よりは段違いに進んでいるから

当時よりは相応の性能向上はあると思う

大雑把な探知でも価値はあるかと

衛星とは違ってリアルタイムで覗かれ放題ってやだね。

施設もでかいしい電波もバンバン出してるからいざとなったらドローンやミサイルで叩けるけどね。

あえて目立つそこそこ重要な施設を作ることにより、仮想敵国に本当に重要な施設の監視・攻撃の優先度を下げさせる狙いもあったり?

本当の性能がわからず、ロシアなら以前より性能上げている可能性がある以上見逃すわけにはいかないし

ただ純粋にでかいというのは厄介な気がする

目立っている制御施設みたいなところは攻撃されてもいいよう当然バックアップ施設が隠されているだろうし、かといって低密度に広がるアンテナ群を一斉破壊するのは難しく、ドローンやミサイルだとコスパが悪そうだし

ドローンやミサイル、なるほど完璧な作戦だな。

問題はロシア本国の基地相手にそれを実行できる国や組織が存在しないことだけだ

精度高めるにはアホみたいな数の受信機を広い領域に設置すればいいのか?

施設巨大になるし結構負担になりそうだけど

まあたくさん設置して無駄金使ってつかあさい

基本的には大量の受信機を置いた所で精度は一定以上は向上しない。

使用する電波帯の特性として分解能が低いので、分散配置する程度で十分。

(結論大まかな位置しか掴めない)

原理的には、E-3を2機飛ばして片方が電波発振、もう片方は離れた位置で受信機とし、ステルス機の電波反射を捉えるという実験を米軍がやったという記事を10年位前に見ました。

(逆合成開口レーダーが原理としては近い?)

追記

誤解されると思うので、逆合成開口自体の原理ではなく、移動物標からの反射波の処理の話です。

写真だけ見ると60年代から70年代の怪獣特撮映画のミニチュアセットみたいだ

伊福部昭の音楽が聞こえてくる…

昔、イージスシステムが出てきた時(タイコンデロガ級)、

見越し線外も探知出来ると言うのが売りだった様に思うんだが。

いつの間にか、現在では普通になった多目標識別、迎撃の防空システムになっているのが謎なんですが。(見越し線外は探知出来ない前提)

見通し線外の資料ってある?

多分勘違いしていると思うけど、イージス絡みなら海軍戦術情報システム (NTDS) 使って他艦の探知情報を得るって話しじゃないかな。イージス単艦で探知どうこうって言う話しではないし当時としては通信の非力さとかで誘導に使えるレベルの情報送れないんでポシャって今の共同交戦能力になる訳だけど。今ならNIFC-CAで見通し線外の攻撃能力は有している感じだし、NIFC-CAが無くてもアバウトな情報さえあればSM-6撃つことは出来るかもしれないが、飛翔速度が速かったりステルスだとリアルタイムの情報貰って誘導したいよなぁ、あんまり外れた所に撃ち込んでミサイル任せにしても迎撃に支障きたすだけだし。

それに書き方変じゃないかな?艦船の多目的対処に関してはイージスが先駆者であって、現在では普通になったのをイージスが後追いした訳じゃない最初からそれを謳ってたし。

超水平線(OTH)レーダーは中国も運用しておりますな。

探知距離3,000kmで南シナ海や朝鮮半島・日本列島を監視できる。

見通し外レーダーは常続的早期警戒用なんで、記事にあるマッハ20までの極超音速目標探知能力は対処時間確保という意味がある。課題になるのは目標の探知精度より識別精度で、探知精度の部分はデータリンクするS-400等が見通し内で担当することになる。

ロシアの主張通りステルス機や巡航ミサイルの探知まで可能なら常続監視防衛装備として非常に有用です。

防衛省でも探知対象に艦艇を含む広域常続型監視手段として見通し外レーダーの研究開発を開始しています。

「防衛装備庁 研究開発ビジョン 宇宙を含む広域常続型警戒監視」

リンク

相当東アジアのF-35を警戒してるみたいだな

日本がイージスアショア計画の時にロシア側が猛抗議していたが

日本もこのレーダーをサハリンに建設するなと抗議するよね

ロシアが日本に抗議しても、日本の政界にはロシア・ロビーがいないので(昔はいましたが)。

日本がロシアに噛みついても、ロシアは気にしないでしょうから、いくらでもやるべきかと。

このレーダーって超水平線レーダーじゃないのかな?

たしか中国も米の空母を警戒するためにこのレーダーがあったと思うが

日本の場合、ガメラレーダーで十分という事か?

分解能が100mとしても概ねの位置が分かればそこにミサイル発射して後はミサイル自身のAESAレーダーとかコンピュータに任せればいいじゃないですか

旅客機とかも落としちゃうかもだけど(゚ε゚)キニシナイ!!

民間機は1次レーダーで発見、2次レーダーで識別できるので誤認することは無い。

(アメリカがミスで民間機撃墜したことはある)

ミサイル自身が探知できる範囲なら、SAMのレーダーで捉えられる距離なのでベアリングショットするメリットはないし、高度までは判別できないので無駄撃ちになる&ミサイルのレーダー波が探知されてSAMの位置が早期にバレる。

> ミサイル自身が探知できる範囲なら、SAMのレーダーで捉えられる距離なので…

え? 横からだけど分からん、何で?

> 概ねの位置が分かれば「そこにミサイル発射して、後は」ミサイル自身のAESAレーダーとかコンピュータに任せれば…

なんだから「ミサイル自身のレーダー」に任される時点でミサイルは「概ねの位置」付近(目標から数kmとか)に到達してるんだよね?

その状況で「ミサイル自身が探知できる範囲なら、SAMのレーダーで捉えられる」とは到底思えんのだけど。

そもそもS-400の射程が自称400kmで、目標の高度が6000mだとしても地上からの見通し距離は300km程度だし。

樺太は日本の領土だ、勝手な真似すんじゃねー💢

千島列島と交換したでしょ。

千島列島返せや

ロシアも自ロ他不やね

何年前だったかアメリカのシンクタンクがレポートを出してた。

ハワイから空母艦隊を北上させて攻撃するシミュレーションで結論は空母の安全を確保させる距離だとf35戦闘機の航続距離だと全く足りないので大型戦闘機が必要だった記憶。

艦載機と陸上機+長射程ミサイルを比較してのレポートですか?

別レポートのDF-21の話もありましたね。

受信専用だけど三沢飛行場にあったゾウの檻がHF(短波)の

フェーズドアレイアンテナだったらしいのでそんなに珍しいものでもないかもね。

新型レーダーの写真もパラスタックアンテナらしきものが

同一面にたくさん並んでるし…

おそらくこれは受信側でテレビ塔みたいな送信アンテナが別にあると思う。

ただ本質的に方向はともかく距離すら怪しいレーダーだから

複数の受信機使ってMIMOorMISOの構成にしないといけないだろうし

弾道弾に対する索敵範囲の記載もあるから単なる早期警戒レーダーだろうね。