米空軍が開発を進める無人戦闘機プログラム「Skyborg(スカイボーグ)」のプロトタイプは2021年5月にまで引き渡される予定らしい。

参考:These 3 companies will build prototypes for the Air Force’s Skyborg drone

もうすぐ将来の航空作戦を左右する無人機の誕生を目撃することが出来る

米空軍が進めている無人戦闘機プログラム「Skyborg(スカイボーグ)」が過去の戦闘機開発と異なるのは損耗に耐えられるほど調達コストが安価で、有人戦闘機と共同して任務を実行でき、自律的が可能で事前訓練や実戦データから学習できる人工知能(AI)を搭載している点だ。

このプログラムにクラトス、ボーイング、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、ゼネラル・アトミックス、シエラ・テクニカル・サービスなどが参加してと言われていたが、最終的にプロトタイプ製造へ進む契約を獲得できたのはボーイング(2,570万ドル:約27億円)、ゼネラル・アトミックス(1,430万ドル:約15億円)、クラトス(3,780万ドル:約40億円)の3社だけで、2021年5月までに製造したプロトタイプが引き渡されることを期待していると言っており、2021年7月から実際に有人機とチームを組みプロトタイプの能力検証を実施する。

補足:ノースロップ・グラマンもプロトタイプ製造に進むとアナウンスされていたが理由不明で契約から漏れている

ボーイングはオーストラリア空軍向けに開発した無人航空機(UAV)「ロイヤル・ウィングマン(忠実なる僚機という意味)」をベースにした派生機を提案したと言われており、クラトスは米空軍研究所のLCAAT (低コスト航空用航空機技術)プログラムの元で開発されたステルス無人戦闘機「XQ-58Aヴァルキリー」を提案した可能性が高いが、ゼネラル・アトミックスについては何を提案したのか明らかになっていない。

出典:General Atomics Aeronautical Systems ゼネラル・アトミックスが公開した謎の無人機

この中で最も情報が多いのがクラトスのXQ-58Aで、同機は1機あたりの200万ドル~300万ドル(2.2億円~3.3億円)という価格で調達可能と言われており、F-35と編隊飛行を行っても問題のないレベルのステルス性能や機体下部のウェポンベイに最大250kgまでの誘導爆弾を搭載して3,000km以上を飛行することができるらしい。

果たして誰が勝者に近いのかは不明だが、スカイボーグプログラムにはもう一つの戦いがある。

このプログラムの特徴的な部分は無人戦闘機の機体とソフトウェアの開発を完全に分離している点でボーイング、ゼネラル・アトミックス、クラトスの3社は機体の開発のみを行い、ソフトウェアはAeroVironment、Autonodyne LLC、BAE System Controls、Blue Force Technologies、Fregata Systems、Lockheed Martin Aeronautics、NextGen Aeronautics、Northrop Grumman、Sierra Technical Services、Wichita State Universityによる競争開発で、3つの機体は10つのソフトウェアと組わせて検証され最も優れている組み合わせが採用されるという寸法だ。

補足:AIによる無人戦闘機の自律レベルはパイロットが目標とミッションを設定すれば後は自動で任務を遂行(兵器を使用する際の最終許可はパイロットが与える)するレベルらしい。

通常の戦闘機開発ならプロトタイプの完成や初飛行まで何年も待たされるのだが約5ヶ月後にはスカイボーグのプロトタイプが登場するため、もうすぐ将来の航空作戦を左右する無人機の誕生を目撃することが出来る。

世界各国で進む戦闘機随伴型の無人機の開発事情

ここからは世界各国の戦闘機随伴型の無人機開発についてだ。

出典:ロシア国防省がアップしたYouTubeのスクリーンショット

まずは世界で最も戦闘機随伴型の無人機開発が進んでいるロシアはステルスに有利な全翼機スタイルの無人攻撃機「S-70オホートニク」を開発中で、Su-57との共同飛行や空対空ミサイルの発射テストなどを行なっており2024年までに量産機の引き渡しが行われる予定だ。さらにロシアは第5世代戦闘機Su-57に搭載して戦闘機の制御やミッションの補助を担ってくれるAI(副パイロットシステムと呼ばれている)を開発中(実機に搭載して検証中)で、最終的にはAIのみSu-57を無人運用するレベルを目指してるらしい。

出典:ボーイング

ロシアに次いで開発が進んでいるのがオーストラリアで、ボーイングと共同でロイヤル・ウィングマンと呼ばれる戦闘機随伴型の無人機を開発中だ。すでにロイヤル・ウィングマンのプロトタイプは完成済みで極秘の試験場(恐らくウーメラ)で地上試験を行なっており初飛行が間近に迫っている。オーストラリアは空中発射型の極超音速ミサイル開発発表の中でロイヤル・ウィングマンに極超音速ミサイルを統合する予定だと言及しており、さらに海外輸出が可能だと言っている唯一のF-35に統合された戦闘機随伴型の無人機として非常に希少性が高い。

次に開発が進んでいるのではないかと管理人が勝手に思っているのは英国だ。

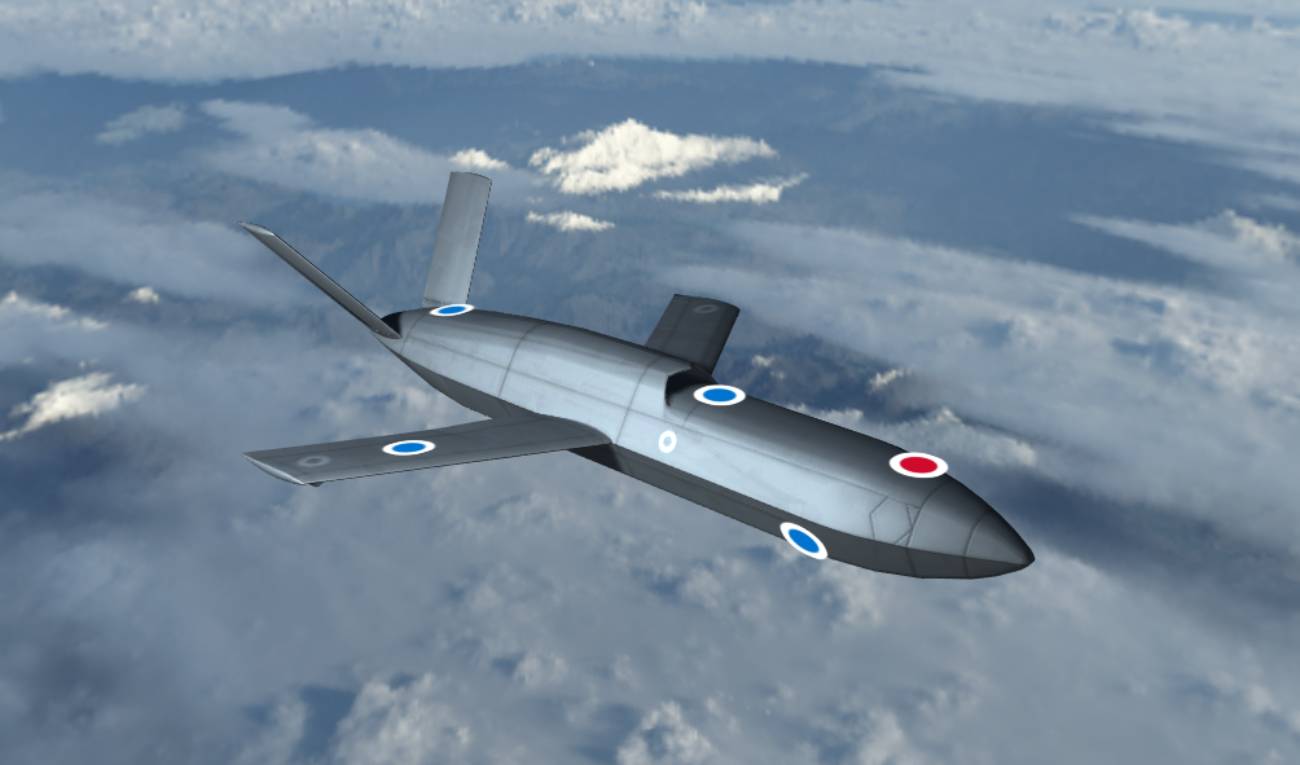

出典:英国空軍 無人戦闘機「Lanca(ランカ)」

英国は無人航空機開発プログラム「モスキートプロジェクト」の一部として戦闘機随伴型の無人機「Lanca(ランカ)」を開発中で、すでに極秘試験場で飛行テストを行なっていると現地メディアが報じている。この無人戦闘機ランカは敵レーダー妨害や敵機の迎撃能力に加え「超音速飛行能力」を要求しており、米空軍が開発を進めている無人戦闘機よりもハイエンドな機体として完成する可能性が高い。

さらに興味深いのは無人機「Lanca」は開発中のテンペストに先駆けて実用化され、英空軍は2040年代までに有人戦闘機を操縦するパイロットを段階的に削減していくと主張している点だ。

これは当面F-35Bやタイフーンと共同で任務をこなすことになる=つまり無人戦闘機ランカの実用化によって1任務にあたりに必要な有人戦闘機の出番が減るという意味でパイロット余りの状態が生まれることを想定しているのだろう。一般的にパイロットの数は保有する航空機の2倍以上(実際にはパイロット不足で実現困難)が理想と言われており、有人戦闘機の出番が減れば1機あたりの戦闘機に確保しておくパイロットの数を減らしても運用に支障がなくなると考えているのかもしれない。

次は実用化まで時間が掛かりそうなフランスだ。

出典:Aerolegende / CC BY-SA 3.0 無人戦闘機のデモ機「nEUROn」

フランスはスウェーデン、イタリア、スペイン、ギリシャ、スイスと共同開発(後に英国も部分参加)した無人戦闘機のデモ機「nEUROn」を使用して、戦闘機随伴型の無人機のAI開発に必要なアルゴリズムのデータ収集を行なっており、この結果に基づいて実用的な無人戦闘機の開発を進める予定らしいのだが具体的な開発スケジュールはよく分かっていない。

最後は大化けする可能性を秘めたポーランドだ。

出典:ロッキード・マーティンが公開した無人機のイメージ

ポーランドは独自に無人戦闘機を開発する構想を持っていたのだが、ロッキード・マーティンが「ポーランド国防省が提示した無人航空機の要求性能は米国が要求するものに類似しておりロッキード・マーティンは注視している」と語り、戦闘機に随伴可能な無人戦闘機の共同開発を水面下で打診しているらしい。

ポーランドは当初F-35A導入時にオフセットとしてポーランド企業のF-35サプライチェーンへの参加を要求したのだが、ポーランドは日本と同じようにF-35への出資を見送っていたため潜在的需要が3,000機を越えるF-35サプライチェーンへの参加は叶わず、ロッキード・マーティンが代替案として提示したオフセット内容(ポーランドが導入しているF-16C/DやC-130の整備拠点設置)も費用対効果が優れていなかったため、最終的にポーランドはオフセットの要求を取り下げて約10億ドルの値引きを受けることを選択した。

要するに成功が確定してからではF-35を購入しても出資国にはなれない=F-35を通じたビジネスチャンス(金儲けという意味ではなく防衛産業のエコシステム維持という側面)に参加できないということを思い知ったという意味で、この教訓を生かしてポーランドは米国が進めている「Loyal Wingman(忠実な僚機)」プログラムへの参加を打診、これに応えたのがロッキード・マーティンという訳だ。

恐らくF-35プログラム出資国の資格がないポーランドとしてはロッキード・マーティンと戦闘機に随伴可能な無人戦闘機を共同開発することで、F-35に統合可能な無人戦闘機の開発・製造や海外輸出に関与するチャンスと言えるためロッキード・マーティンの誘いに応えるかもしれない。

※アイキャッチ画像の出典:public domain XQ-58ヴァルキリー

こうなると、日本の現状が気になる。

大丈夫だろうか?

そもそも日本と環境が違うからいいんじゃない? 日本には戦闘機よりももっと開発すべきものがあると思うし。

そもそも日本と環境が違うからいいんじゃない?日本には戦闘機よりももっと開発すべきものがあると思うし。

日本は環境が違うって言うけど、早い話し無人機を製造するための技術開発が遅れてるだけで、言い訳にしか聞こえない。

2024年に飛行実証試験の予定らしい

いやいやパイロットは貴重品なんだから負担を減らす研究は進めるべきでしょ

いやほんとそう思う

少子高齢化はかなり自衛隊にも影響を与えているし・・・

太平洋戦争の頃のベテラン戦死しすぎよりもっとやばいことになりますわ

日本は…アメリカが採用したの使うんだろうなあ

興味の有無以前に今はF3開発で余裕が無さそう

売ってくれればいいが…F-22は売ってくれなかったし

日本もロッキードかテンペストの無人機を次期戦闘機の僚機として、運用するのだろうか?

1機たった2~3億円なら、F35+無人戦闘機で十分じゃないか。

F3戦闘機を今後10年以上かけて開発して、1機200~300億円かけても、

F3戦闘機1機で無人戦闘機100機を相手にすることもできないだろう。

三菱重工業は、民間航空機で6回も開発延期して結局未完成だったし、

F3開発も、出来たときには時代遅れになってそう。

まさに戦艦大和の二の舞。。。

機体が開発できなければ、無人機だろうが有人機だろうが開発できないよ。

戦艦大和が建造できたから、空母翔鶴も建造できたことを忘れてはならない。

とにかく遅いんだよね。他所見てうまく行けそうだったら開発するみたいな?

だからいつも一周二週遅れなんだよ。まぁ近くにロシア中国朝鮮がいなければそれでも良いかもしれないが・・・

そもそもの話F-3は無人機との連携も考慮されてると思いますが

でなければ一体なぜ2年前から遠隔操作型作戦支援機の開発が始まっているのでしょうか、と言う事になりますけど

それとF-35は国産兵器の搭載が無理なので、F-35+無人機で想定してる無人機がこの海外製の無人機を想定されてるのなら尚の事別に国産兵器を使える機体がないとダメですよね?(導入から現在に至るまでF-15Jの改修の大変さで我々は散々この問題に直面してるはずですけど

F3戦闘機が完成して、無人戦闘機との連携が完了するのは、約20年後とかですよね。安全保障の問題は相手ありきで考えると、遅すぎるんじゃないですか?中国がそれまで待ってくれるとも思えません。

あと、国産兵器を搭載できる機体ですが、p1哨戒機やc2輸送機との統合も進んでませんでしたか。あまり詳しくありませんが。。

他国の第六世代戦闘機も時期的に同じようなものだと思いますが遅いですか?

それまでの間はF-35とこの無人機で凌げばいいと私は思いますよ(問題の根本はその話ではなくF-3が無人機との連携を加味していないと見受けられるコメントだったことに尽きると思いますが)

それとP-1やC-2に国産兵器を搭載したとしても、出来る事は限られますし本来任務もあるのであまり有効な方法とは思えないです

戦艦大和が時代遅れだというなら、第二次世界大戦が終わった後の1946年5月12日に就役したにも関わらず大和よりも弱いイギリスの戦艦ヴァンガードや、1955年に就役したのにも関わらず同じく大和より弱いフランスのジャン・バール、アメリカのアイオワ級戦艦などはどうなるんだよ。

日本が太平洋戦争中に起工した戦艦は0隻で空母の建造にシフトしたけど、アメリカはばんばん戦艦を建造してるぞ。

それに戦艦を沈めるのってかなり大変で、坊ノ岬沖海戦ではアメリカの制空権下かつ日本側の航空機による援護がまったくない戦艦大和を沈めるのに、アメリカ側は空母7隻と軽空母5隻と戦艦6隻、大型巡洋艦2隻と軽巡洋艦9隻と駆逐艦30+隻も出撃させてようやく大和を沈めてる。

私が言いたかったのは、先の大戦で戦艦大和の開発に巨費を投じたけど、戦局を全く変えられなかったということ。戦争に勝てなければ意味がない。

どうしても大型プロジェクトは実施ありきで進められやすい側面があるから、不安を感じる。

戦艦大和の計画が始まったのは1930年代で、まだ大艦巨砲主義の時代だった。

航行している戦艦を航空機だけで撃沈可能だということが世界で初めて実証された戦いは、1941年12月10日に起きたマレー沖海戦だったでしょ。皮肉にも日本が実証してしまったわけだが…

まるで戦艦に掛けていた資金等を全て空母に掛けていたら勝てたとでも言いたそうなレスだな?

戦闘機に使う燃料が不足していたのだから、

あれ以上空母を増やしても戦局はたいして変わらないのでは?

それとも他に掛けるべき所があるというなら勿体ぶらずに自論を披露して貰いたいな?

戦争を全体像で把握して下さい

莫大な建造費と燃費のかかる大和に出番が無かったのなぜですか

オフロード走行にフェラーリは要らないですよね、そんな感じなんですよ

状況にそぐわない兵器は高性能の意味ないから

それは大和を出し惜しみした帝国海軍上層部の運用方針が悪かったのであって、大和自体に非はないと思うよ。アメリカ軍は戦艦の対空火器の多さと堅牢さを活かして、空母部隊に護衛として随伴させてるでしょ。

今なら戦艦ではなく空母が時代遅れでしょうね、軍が人口5000人の町(船)造って運用して沈められたら大ダメージですし、戦闘機の比ではありません。Fー3戦闘機も無人に出来ると思いますけど?そして、自分達で造れない国はスタンダードモデルを高値で売り付けられる事もお忘れなく。

日本製無人機の値段でF-15JSI一機改修できるとかにならんよな…?

前から思ってたんだがあれってF-35のビーストモードで代用がきかないのか?

ウェポンキャリア構想自体ボーイングのセールストークなのである程度は可能だと思いますよ。

ステルス機に搭載不能な極超音速兵器の搭載にしてもその兵器自体がまだ影も形もありませんから。

搭載量が全く違うから、そのままの代用というわけにはいかないでしょう。一部代替ってところで、そうなると局面によりステルス機が必要な数量に足りない可能性も出てくるので良し悪しかと思いますね。

人載せなくていいから開発が早いよな。

日本の開発は、「で、実績は?」で先に進めなくなる

海外の先行事例を導入して、それを日本向けにアレンジして

が、いわゆる「開発」

日本の場合、対艦ミサイル(ASM-3改)を抱えて敵艦隊に突っ込ませるのが第一だろうか

中国の艦隊防空は強固になってゆく一方だから、無人機の対艦番長化は避けられないかな

この仕様だと他国の無人機よりデカくなりそうだ

ASMの射程をスタンドオフ可能なだけ延伸することで対応できると思いますが。

ASM-3の装備化を見送り改を開発してるのはは正にそのラインの対応策です。

問題は中間誘導のためリアルタイムに正確な標的情報を得る手段で、センサーステルスUAVはその一方策です。

防衛装備庁のロードマップでは、センサータイプUAVは僚機型戦闘支援UAV実用化に至る段階的過程で技術確立する計画ですので、そのような運用を構想しているのかもしれません。

なんか日本は無人機を開発してないみたいに思ってそうなコメントがあるけど、日本もちゃんと次期戦闘機と連携する無人機の開発をするんだけど。

とっくの昔に研究も始まってて、2019年から2023年にかけては遠隔操作型支援機技術の研究が行われる。ちなみに研究試作は2019年から2022年までで、2023年は所内試験の予定。

この遠隔操作型支援機技術の研究では、有人機には不可能な無人機特有の高機動飛行制御技術の実証、遠隔操作用のヒューマン・マシン・インターフェースの実証や有人機からの遠隔操作を適切なワークロードで実現する遠隔操作技術の実証、編隊飛行や有人機との連携などの協調飛行技術などの実証をする。

それに、面倒だからここでは省略するけど他にも様々な研究が進んでる。

一応、参考までに資料のリンクを貼っとく。

参考

産経新聞の報道・リンク

防衛装備庁・リンク

日本の次期戦闘機の情報についてすごくまとめられてるサイトがあるから、これも一応リンクを貼っとく。

このサイトを見ると、次期戦闘機の開発が進んでいることがよくわかるよ。

参考・リンク

紹介してくれた内容も研究が進んでいることも知ってるけど、各国が開発を進めて試作機やテストが行われているような戦闘機に随伴して戦闘支援を行うタイプの無人機開発に必要な技術確保が各国に比べて遅れているのは事実だよ。

それも多少の遅れではなく周回遅れに近い。

個人的に疑問なのは防衛省が次期戦闘機と同時開発しようしている無人機に疑問を感じるよ。

防衛省は次期戦闘機1機に3機の無人機を随伴させて4機編隊を組むと言っているけど、次期戦闘機を100機調達したら無人機が300機必要になる計算だ。

防衛省が考えている無人機の性能が良くわからないからコストがどの程度になるの予想もつかいなけど1機10億なら3000億円、1機20億円なら6000億円も調達コストがかかるだけど本当にそんな予算が次期戦闘機と同時に確保できるのか?

次期戦闘機は国産でいくとしても、無人機については共同開発や海外から輸入することを検討した方が良いんじゃないの?

そもそも100機の戦闘機に対して無人機は必ず300機必要なのでしょうか?という話からになると思いますが(保有数と任務に応じて選択すればいいのではと思います

共同開発するか輸入するか国産にするのかに関してはその時の最適解次第なのでここでは言及できないですが、いずれにせよ国内で研究しておかないと価格面で足元みられかねないですし、最悪日本には売らないよって言われたらその瞬間随伴無人機の構想はとん挫しますので(もっとも売らないよって言う理由はあまりなさそうなので、実質的な問題は価格面での交渉や稼働率や改修、国産システムと適合出来るのかという部分だと思いますけれど)

そのへんは流動的なのであくまでも300機必要といったのは仮定の話です。でも無人機は有人機よりもリスクの高い任務に投入できるのがメリットなので損耗を考えると調達数は多めになるかもしれません。

あと国産するかは状況次第で技術だけは国内開発しないと足元を見られると言う考えも、そろそろ再検討し直したほうがいいかと。

日本はリソースが限られていると良く言いますが、それなら国産化するものに限定して予算と人材を絞ったほうが良いのでは?

結局、あれもこれも技術開発が遅れているのはリソースをばら撒いているのが原因の一因だと思う。

もう技術だけは国内開発しないと足元を見られるという考えに縛られていたら、どれもこれも開発が遅れてトップ集団についていけなくなるんじゃないかと思っています。

>そのへんは流動的なのであくまでも300機必要といったのは仮定の話です

となると、最初の論点がすっぽりなくなりますけど、調達予算に関しては別にそれで問題はないのでは?

最大6000億もの予算を戦闘機開発と同時に確保できるのか、という事でしたが、毎年予算を確保出来る範囲で調達費を組んで調達していけばいいわけですし

当面数は少ないでしょうけれど、その少数の無人機を使って試験運用をして必要なデータ取得と運用ノウハウ獲得を行う事は出来ますし、実際その辺のプロセスを考えたら毎年少数調達でやっていけばいいのではないでしょうか

>あと国産するかは状況次第で技術だけは国内開発しないと足元を見られると言う考えも、そろそろ再検討し直したほうがいいかと。

私がややこしい書き方をしてしまったの誤解されている点も多いかなと思いますが

補足でも書いてある通り本質はそこではなく、国産、共同開発時においてどれだけ国産のシステムや部品を使えるのかという点だと思います。

国産装備のメリットでも挙げられる事が多いですが自由に改修できる度合いが大きい事や、国内で部品調達が出来るのであれば稼働率面での問題に対してもある程度対応しやすくなりますので

>日本はリソースが限られていると良く言いますが、それなら国産化するものに限定して予算と人材を絞ったほうが良いのでは?

無人機は今後の日本の将来の防空を担う非常に重要な機体ですし、その派生から無人化した機体等を作る際の研究にも事前の技術研究は必要ですし、共同開発で無人機を作るのにもこちらの技術がないとそもそもその話が成り立たないのでむしろ他から絞ってきたリソースをつぎ込まれる優先順位の高い研究ではないでしょうか

ご意見ありがとうございます。

確かに無人機の総コストに幾らかかるのか不明で論点がズレているといわれればそれまでですが、毎年予算を確保出来る範囲で調達費を組んで調達していけばいいという考え方は安全保障上の危機が薄い時の発想ではないでしょうか?

現在、日本が置かれた状況を踏まえると10年や20年も掛けて少量づつ調達するのはどうかと思います。

あと戦闘機に随伴する無人機の実用化が早ければ2024年前後に始まるので、日本が2035年に実用化するころには戦闘機に随伴する無人機で溢れている可能性もあります。

そのような状況で少量づつ調達していても大丈夫なのでしょうか?

共同開発については概ね同意見です。

無人機は今後の日本の将来の防空を担う非常に重要な機体ですし~優先順位の高い研究ではないでしょうかについても同意見だからこそ、ここまで技術開発で出遅れているのを挽回するには予算と人材を注ぎ込むしかないと思うのですが、次期戦闘機の開発と同時並行で日本できるのでしょうか?

防衛省が示している開発スケジュールでは次期戦闘機の配備次期に合わせて実用化を目指すようなので、そんなのんびりした開発スピードで今後の日本の将来の防空を担う非常に重要な機体を開発していて良いのでしょうか?

それとも日本が2035年頃に実用化する無人機は各国が先に実用化してそこから得られた教訓やノウハウをフィードバックして発展させる無人機にひとっ飛び追いつけるほどのものが出来るとお考えですか?

現実的には無人機開発で先行する国と共同開発するか輸入するほうが日本の将来の防空を担う非常に重要な機体を早く確保できるのではないかと思います。

もちろん共同開発するには貴殿がおっしゃっているように機体やソフトウェアについて自由に改修できる権利などは確保する必要がありますが

>確かに無人機の総コストに幾らかかるのか不明で論点がズレているといわれればそれまでですが、毎年予算を確保出来る範囲で調達費を組んで調達していけばいいという考え方は安全保障上の危機が薄い時の発想ではないでしょうか?

>現在、日本が置かれた状況を踏まえると10年や20年も掛けて少量づつ調達するのはどうかと思います。

あと戦闘機に随伴する無人機の実用化が早ければ2024年前後に始まるので、日本が2035年に実用化するころには戦闘機に随伴する無人機で溢れている可能性もあります。

>そのような状況で少量づつ調達していても大丈夫なのでしょうか?

すみません、そこが論点ズレてるのなら私としてはこれ以上言う事はありません

コスト面を気にして海外製or共同開発をという話だったので、こういう方法もありますよと言っただけの事なので

私は別にこれからずっと10年20年少数調達をしなければならないとは全く思っておりませんし、沢山調達しなければならないのなら予算増やすしかないのでは?と思っています

ちなみに誤解があるようなのですが私は別に国産主義者でもないですよ

F-35が既に導入されてる以上、日本も無人機を導入するならまずはF-35用の連携無人機を購入して運用ノウハウだけ先行して獲得させる方がいいと思っていますので、

別にF-3が出来るまで日本は随伴無人機を買ってはいけないなんて事も思っていませんよ

上で話してる通り私が大事だと思うのは機体の改修や整備、もっと言うと製造等にどこまで日本が関与できるのかですから

そこに関与するにあたって国内で無人機の技術開発は必須ですよねって事です

有人機に随伴して戦闘支援をする無人機の技術確保が各国に比べて周回遅れに近いような状況とのことですが、参考までに何故そう言えるのか教えてくれませんか?

戦闘機に随伴して自律的な飛行や制御を求められる無人戦闘機の開発はソフトウェアの開発が重要で、米国では来年に有人機と無人機による実際のドックファイトテストを行う段階まで開発が進んでいる。

ロシアもハンターとSU-57が実際に編隊飛行するなど自律的な制御に関するソフトウェアの開発が進んでいるし、ここの管理人は遅れていると評価しているフランスもnEUROn+ラファール5機+AWACSによる複数の戦術機による構成で編隊飛行をテストして自律的な制御に関するソフトウェアが進んでいるよ。

日本は3年後?までに実証機を作って速度の遅いヘリを母機にして編隊飛行に関する技術開発を始めると言っている段階なので、随分と遅れていると思いませんか?

周回遅れといったのは比喩的表現なので特に意味はありませんが、気に触ったのならすいませんでした。

そもそもF-3の随伴機なのだから、今進んでるだの、遅れてるだのいうことがナンセンスな気がするよ。

出来るの2030年代だよね?確か?で、戦力化には更にかかるだろうし、平行して進めていくなら、F-3が出来て数年後位には完成できるんじゃない?

勿論、開発に力を入れていく・・・という前提条件があっての話だけれども。

開発が先行している国が戦闘機の随伴機が完成したところで止まってくれれば問題ないけど、どんどん先に進むので現段階で技術レベルが遅れていればその分不利になるとは考えないのですか?

もし2035年までに日本は遅れた開発を巻き返して、欧米やロシアのレベルに追いつくことを目指しているのなら別話になりますが、、、

そのために今F-35をこれだけ導入しているのですが。日本の随伴型無人機は先ずF-35から、つまり海外製のものからになります。

なるほど、回答ありがとうございます。参考になります。

アメリカでは来年に無人機と有人機がドッグファイトをする予定ですが、個人的に楽しみにしています。ただし、今年のDARPA AlphaDogfightで使用されたAIは、事前にすべての情報が与えられていたりしたなど様々なハンデがあったようだし、所詮は現実世界とは違うシミュレーターの中での話なので、来年の現実の世界でのドッグファイトがどうなるか楽しみです。

参考・リンク

日本が行う遠隔操作型支援機技術の研究は、技術の実証ですね。

編隊飛行のアルゴリズム自体は防衛技術シンポジウムで2000年代頃には既に発表がありましたし。

フランスではnEUROn+ラファール5機+AWACSによる複数の戦術機による構成で編隊飛行をテストして自律的な制御に関するソフトウェアの研究が進んでいるとのことですが、すみませんが編隊飛行したという情報のソースを教えてくれませんか。それともこれはシミュレーターの中での話でしょうか?

あとイギリスのLancaに関してですが、この記事中ではすでに極秘試験場で飛行テストを行なっていると現地メディアが報じていると書かれていますが、このLancaはどのくらいのものなんでしょうかね。日本の次期戦闘機はイギリスとアメリカの両国と共同開発するとのことなので、もしLancaの性能が良いのであれば、技術協力なども考えられるのではないでしょうか。

たしかに協調飛行の技術においては、日本は世界のトップ集団に少し後れを取っているようです。ただし遠隔操作型支援機技術の研究で行われる、有人機には不可能な無人機特有の高機動飛行制御技術の実証というのは世界でも行われたとは聞かないのですが、どうなんでしょうか?

いずれにせよ、日本には頑張って欲しいと思います。

nEUROn+ラファール5機+AWACSによる複数の戦術機による構成で編隊飛行をテストに関するニュースはこちらです。

リンク

横から失礼しますが、

日本の無人機開発のペースが諸外国に比して遅れをとっているのは事実ですが、さほどに悲観することはないと思いますよ。ご存知と思いますが、無人機の基礎研究は独自の技術基盤構築を目標に陸海空装備に関し常続的にやってきています。

キモの部分は行動命令に対し状況に応じた自律的最適対処システムの確立で、陸海空装備に共通の基盤技術になると思います。例えばUAVの群制御なども指定のフォーメーションを維持すれば良いという単純なものではありません。

諸外国の詳しい状況は分かりませんが、実用化を急ぎ開発のアプローチが日本とは異なるのだろうと思います。

まあ、事前の事業評価書で外部評価委員から諸外国の進捗の早さを毎度指摘されてますので、今後は従来的研究開発プロセスからの転換が検討されていくでしょう。

米英で開発中の僚機型UAVはF-35への統合が行われるのでしょうし、成功すれば本邦F-35用に導入があるかも。そこは予算と相談しつつの判断になりますが、運用ノウハウを早期に獲得可能というメリットがあります。

何かと実益があるので、有望そうな海外のUAV開発事業にはできれば参画するのが良いかなと。

従来の無人機にステルス能力を付与し情報共有可能な関連機器とヘルファイア二発を縦列配置可能な内部空間が有れば問題なし。

短期間で完成するのは当然。来年から暗殺任務が捗るし操作要員の負担も軽くなる。完成したら最強の非対称戦争用兵器になりそう。

エスコンの世界があっという間に現実に

まあ、何にしろAIの出来具合次第。

対地攻撃、特に固定目標なら何の問題もないだろうし、無人機同士が連絡を取り合い目標を自動的に分担できるなら対地の車両攻撃も問題ないだろう。対艦もほぼ同じ。こう言ったレベルなら別に有人の機体に随伴する必要もなし。

対空という目で見て有人機を護衛するようなレベルなのか、ミサイルキャリアとして機能するのか、その際の制御について有人機が上書きするのか出撃前の基地の入力を使うのか、上書きするとして基地からの通信か有人機から行うのか、はたまたAWACSから行うのか?

ものすごく興味深いが実機の制御を見て見ないと要不要は判然としないし、日本が今すぐ要るかと言われると、日本の苦手分野なので当面必要あればF35Aに合わせたものを買えばよいだけのこと。

いずれにせよ高度な制御を行えば行うほど高度な通信環境は必要だろうから、米帝、ロシア以外ではそこそこのレベルにとどまるんじゃないだろうか。

今回の無人機の開発環境は、デジタルセンチュリーシリーズの開発環境のテスト的な意味合いを感じるな……

三億円前後ってゆう価格の見通しからすると、最近の高性能化したミサイルとほとんど同じだよね、いや安いかも

考え方として、もうUAVそのものが使い捨てのステルスミサイルになっていいんじゃないかな

ミサイルとUAVを積極的に区別する必然性はないだろうから

全翼機だからドッグファイトはしないだろうけど空母発艦とかできないと困るよね。VSTOLまでさせたら価格が跳ね上がるしカタパルト無いと使えなさそう。

これとりあえず空軍のプランだし、海軍が採用しとも米空母はみなカタパルトついてるから問題ないでしょ

米軍以外の話であれば、全翼機を空母に乗せるなら

STOLが手っ取り早いでしょうね。

全翼機というと大型の爆撃機の印象が強いかもしれませんが、

本来全翼機は揚/抗比が高く短距離離陸には有利です。

そのままだと操安性の点で着艦には不安がありますが、

そこはエアブレーキ付きの着艦フックとかでなんとでもなるかと。

そういえばステルス性確保のためエアインテークが上部にあるのがほとんどだけど空中給油とか大丈夫なのだろうか。

最近の米軍にあるまじきフットワークの軽さ