露メディア「Взгляд」は16日、ナゴルノ・カラバフ紛争はロシア軍の脆弱性を浮き彫にしたと指摘している。

参考:Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

ロシア軍はナゴルノ・カラバフ紛争から多くのことを学ぶべきだと主張する露メディア

露メディア「Взгляд」はアゼルバイジャン軍がナゴルノ・カラバフ紛争で戦略的勝利を収めた要因として事前の部隊配備及び戦闘計画の準備、交戦区域で圧倒的な数的優位の形成、兵士の質的優位性(練度の違い)を挙げだが、アゼルバイジャン軍が戦術的にアルメニア軍を圧倒できたのは無人航空機による影響が大きくロシア軍は今回の戦闘から多くのことを学ぶべきだと主張した。

1つ目にロシア軍が学ぶべき点は「徘徊型UAV(もしくは自爆型UAV)」を使用した戦闘教義(ドクトリン)の確立だ。

使い捨ての徘徊型UAVは対レーダーシーカーを搭載しているため防空システムのレーダーを攻撃するのに有効だと考えられてきたが、最新の徘徊型UAVは偵察・監視型UAVと遜色のないEO/IRセンサーも搭載しているため敵兵士や敵陣地への攻撃や敵指揮官の殺害、後方支援の破壊などにも使用できる上、副次的な要素として偵察・監視型UAVがなくても歩兵中隊に空からの偵察・監視能力を付与できるため戦場環境の認識力が大幅に拡張することができる。

※イスラエルが開発した兵士1人で運用可能な小型の徘徊型UAV「Rotem L」の紹介動画。同機最大の特徴は目標が見つからない場合、帰還して再使用することが出来る点で簡易の偵察・監視型UAVとしても使用可

そのため徘徊型UAVを装備する歩兵中隊は独自に敵をピンポイントで叩くことが可能で、前線の指揮官が無線で伝統的な火力支援を要請する必要が減少→戦闘コスト(※)と交戦時間を節約することに繋がると評価、この様な戦闘教義や技術は現在のロシア軍には存在しないため早急に取り入れる必要があると指摘している。

補足:自走砲や榴弾砲による大量の砲弾や高価な精密誘導兵器の使用頻度が減るという意味

Взглядはロシア軍が徘徊型UAVを手に入れるためには独自開発もいいが、イスラエルやイランといった徘徊型UAV開発でロシアの先をいく国と協力するのも有力な手段だと主張しており、とにかくロシア軍は徘徊型UAVを本格的に導入して戦闘教義を確立すると同時に、これを防ぐ方法も研究しなければならない。

2つ目にロシア軍が学ぶべき点は「攻撃型UAV」の重要性だ。

トルコ製UAV「バイラクタルTB2」などの攻撃型UAVは戦場の標準的なターゲットを破壊するのに十分な能力を持っており例え撃墜されても人的被害が発生しないため何の問題もないが、調達コストや運用コストが高価な攻撃ヘリ「Mi-28」が撃墜されれば専門の技術を備えたパイロットと兵器操作員が死傷するためリスクの高い交戦空域には攻撃型UAVの方が適していると評価、さらに最新のUAVは複合材料を使用しているのでレーダーで検出するのが難しく赤外線シグネチャも微弱でノイズレベルは車以下なのに目標の検出能力は攻撃ヘリと遜色がない。

出典:baykarsavunma

特に指向性が高く大出力の衛星通信を備えた攻撃型UAVは電子妨害の影響を受けにくいため阻止するのが難しく、衛星通信を備えた攻撃型UAV「オリオン」を取得したばかりのロシアは米国、イスラエル、イラン、トルコといった攻撃型UAV先進国に比べ運用ノウハウや戦術面で大きな遅れているため、これを早急に穴埋めしなければならないと指摘している。

3つ目にロシア軍が学ぶべき点は「UAVに対応した防空能力」の獲得だ。

S-400などの本格的な防空システムであればバイラクタルTB2などの攻撃型UAVを撃墜することは可能だが、残念ながら小型の徘徊型UAVから味方を確実に守る方法は確立されていない。

これを迎撃するためには航空機やミサイルなどを検出するために最適化されているセンサーのアルゴリズムを改良して小型UAVを検出できるようにすること、歩兵戦闘車等に搭載されている大口径の機関砲や遠隔操作に対応したRCWSなどを制御する火器管制システムを改良して空中目標と交戦できるようにすること、改良したセンサーが検出した情報を改良した歩兵戦闘車やRCWSを搭載した車輌とリアルタイムで共有する技術の開発が必要だと主張しており、やらなければならない事が山積みで直ぐには完成しないと言っている。

ある意味UAVによる実戦経験が最も豊富なトルコが「今後の地上戦で戦車や装甲車両が効果を発揮するためには電子妨害システムと防空システムの充実が欠かせない」と言っているため、電子妨害システムがUAVに対する鍵となるのかもしれないが、効果は相対的なものなので1度目は効果があっても対策が施されれば直ぐに効果を失うため電子妨害システムだけでUAVから味方を守るのは不可能だ。

出典:アセルサンが開発した電子妨害システム「KORAL」

さらにトルコはUAVを使用してシリア政府軍の装甲車輌を一方的に壊滅できたのは敵の通信やセンサーを電子妨害システム「KORAL」で麻痺させることに成功したことを挙げており、電子妨害システムは防空システムにとっても脅威になるということを覚えておかなければならない。

果たして自衛隊はナゴルノ・カラバフ紛争からどんな教訓を学ぶのだろうか?

関連記事:トルコ、実戦で効果的だった電子妨害システム「KORAL」の後継を開発中

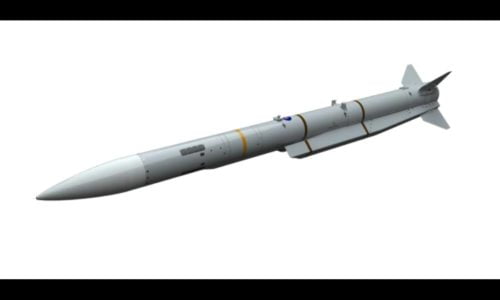

※アイキャッチ画像の出典:Julian Herzog / CC BY 4.0 徘徊型UAV「ハロップ」

シリアのアサド大統領曰く、米軍の攻撃(主に無人機によるもの)は何ら成果を上げなかったが、ロシアのTu-160爆撃機はISの拠点を次々に潰したといっていた。

この状況が変わったのなら、もしISのような組織が出てきた場合、無人機だけで対処できることになる。

親ロ派のアサド大統領はロシア上げ・アメリカ下げの発言しかしないのでは。

イラクが購入した中国のUAVは、ISILの攻撃に数百回使用されて掃討戦に貢献しているので、

ISIL程度の武装組織でしたらUAVで対処できますよ(土地の占領には人間が必要ですが。)

英軍が陸軍をUAVで代替するかもしれないように今回のUAVは少なくとも直接戦闘に限れば歩兵を含むあらゆる陸上部隊を代替し得るものなので

大規模な地上軍に国防を頼ってきた国ほど(戦車が騎兵の反対に遭ったように)組織面で抵抗を感じて導入が遅れていくのではなかろうか

自衛隊については既に巡航ミサイル導入に方針転換しているあたり教訓はとっくの昔に学んでいたのかもしれない

(最も確実なUAV対策は航空優勢を握って格納庫ごと吹き飛ばしてしまうこと)

追記

付け加えると今現在UAVの導入数が多い国が必ずしもドローン戦に対応できてるというわけではない

この点はWW2のフランスがドイツ軍よりも高性能な戦車を多数配備しながらなんら戦局に寄与できなかったことからも分かるとおり

軍隊はドクトリンが全てで導入数はそれを実現するための1手段に過ぎない

後は占領地の治安維持もできるドローン(地上型含む)が出てきたら陸軍大国はその優位を完全に失う

イギリスが陸軍をUAVで代替するかもしれないように少なくとも直接戦闘ではUAVが歩兵を含むあらゆる陸上部隊を代替し得ることが分かった

巨大な陸軍に国防を依存していた国ほど(かつて戦車が騎兵の反対に遭ったように)UAVの大規模導入に組織的抵抗を来して導入が遅れていくのではないだろうか

自衛隊については対ドローンSAMユニット、HPMの開発が進んでいる

既に巡航ミサイル(最も確実なドローン対策は航空優勢を握って格納庫ごと吹き飛ばすこと)も保有に方針転換していたあたり「教訓」はとっくに得ていたのではないかと思う

(アメリカとの図上演習か何かで)

ごめん二度投稿しちゃった

内容変えてるのに二度投稿もクソもないと思う。

そうなると、ターミネーターの世界になりそうで怖い。

スカイネットってつまり米軍のことじゃん、ってそれ昔から言われてるから

AI搭載の自律型兵器のことですね。

自機で物事を考え判断するので、電波妨害などは当然通用しない。

失わないよ、そういう大国はドローンとUAVの大量配備も容易だから。これからそうなる

単に時間差、温度差の問題

トロトログズグズしてるのは自衛隊だったら悲劇

大規模な渡洋侵略想定より先にテロや特殊部隊対応の、いわば小振りの効く戦闘にドローンとUAVを無視しては敗ける

>果たして自衛隊はナゴルノ・カラバフ紛争からどんな教訓を学ぶのだろうか?

学びたいけど予算ないから大したことできないと思う

中国がドローンを活用した兵器や戦術を開発してるのにね

予算もそうだけど日本には軍事産業の基盤的リソースが不足してます。軍用無人機開発・対無人機装備開発を広範かつ同時平行的、体系的に行うのは現状では無理ですね。

防衛装備庁におけるロードマップでは、戦闘機随伴型戦闘支援UAVの開発を当面目標に据え、その過程において確立された技術を用い各種UAV等を開発するというものです。現時点で対UAVを意識した装備の研究開発は公表されていません。

海外製UAVを各種購入し評価・運用研究は以前から行っていますが、今後については出来るなら米英あたりと情報共有や共同研究を行うのが現実的かつ効率的じゃないかと思います。

金だけじゃなくて国内の変な組織が権力持ってるのも問題なんだよね。

G退治しないとお金の目処がついても何も進まないよ。

~~~~~

防衛省「補助金出すので防衛研究開発したい大学集まれー」

H大学「やる!」

G会議「はぁ、ふざけるなH大学に殴り込むぞ」

H大学「(´;ω;`)」

あのふざけた軍事研究反対声明は、どんな手を使ってでも撤回させるか、撤回せぬなら公金投入をやめて欲しい。敵の攻撃から国民の生命を守る防衛研究に反対する事は、間接的な殺人行為です。

「間接的な殺人行為」は少し違うと思います。

「間接的な利敵行為」なら同意ですが。

防衛力強化が妨げられ、死ななくても良い日本国民が敵の攻撃で死ぬ事になれば、間接的な殺人だ。違うという批判は全く当たらない。

横レス失礼

言わんとする事はわかるし、発言も同意するけど、「殺人みたいなもの」って表現なら穏当だけど、「殺人」と断定しちゃうのはちょっと…って事だと思うよ。

学会がクソで日本に害してるのは間違いないけどね。

穏当じゃないとか言われても、実際「殺人行為」とするのが正しい。「間接的」とは付いてるし。

天気が悪いとドローン飛ばせないから冬まで待つ

ロシアの伝統的戦略

冬が来るまでに、全滅。

どこもドローンとUAVを前提とした軍の編成を進めないと、これはロシアだけの課題じゃないから

すでに存在して機能してる新機軸を受け入れ対応できない組織は滅びるだけ

自衛隊の奮起を

兵力で劣るものの広大な海を支配しなければならない自衛隊は、他国に比べて特殊なドローン構成になるのでしょうね。

素人考えですがドローンの飽和攻撃に対してはEMP弾頭の対空ミサイルで一掃できないかなと思いました。

どれほどの効果があるのかがわからない+自衛隊の装備を対EMP仕様にしないといけない、など想像するだけでちょっと敷居高そうですが。

渡洋してくるような機体なら高価な大型UAVにならざるを得ないだろうから普通の対空兵器で撃墜すればいいだけでしょ。

国境線の無い日本では安価な小型UAVが侵入する経路が無い。

浸透部隊によるゲリラ的な運用は可能かも知れないが囮や陽動以上の効果は見込めないだろうし、これも地上の敵部隊を探し出して叩けば済むので既存の防衛戦略から外れる部分でもない。

興味深いのは徘徊型ですかね。

我が方が徘徊型水中無人機を敵艦隊の侵攻経路に投入すれば「動き回る機雷」として敵の動きを封じるのに役に立つ。

現状では使い捨てになってしまい、使わなかった場合に回収の手間もかかるCAPTOR機雷なんかもUUV化してしまえば実用性が増すというもの。

そういう点ではやはり今回の紛争は教訓やヒントになる部分が多いですな。

潜水艦が海中からUAVを発射して戦闘機がUAVを搭載してばら撒く時代なのに海に囲まれるから小型のUAVは日本には到達しないって発想が古すぎるよ

その戦闘機や潜水艦が安易に接近できるとでも?

探知を恐れて遠方からの発進なら航続力の大半を洋上での移動で使い切ってしまうだろう。

しかもその使い方じゃ回収できないよね?

それってただのミサイルじゃん。

しかも結局は洋上を移動するから探知し放題、迎撃する時間的余裕もたっぷりで小型UAVの売りの一つである神出鬼没ぶりも無し。

なら現状の防空体制の考え方から逸脱するものではないよ。

そもそも安さが武器の小型UAVを無理矢理投入する為に高価な戦闘機や潜水艦を危険に晒すなんて本末転倒。

何時になったら実現するんだよ

で、小型のドローンに日本を「占領」する力はあるのか

その占領という概念が古くないか?

経済活動を止めさせ、抵抗力を奪い、屈服させて自ら国を差し出すように仕向けるほうが損害少なく楽だろう

ドローンやUAVはそういう用途に適してると考えないと

横からです。

素人考えですが潜水艦や戦闘機がそこまで接近できますかね。

その時点で日本は負けじゃないでしょうか。

小型のドローンを発進させるには、母艦は相当近海まで接近しなければダメだし

潜水艦がドローンを発進させたら潜水艦の位置はモロバレ、そうなれば潜水艦は死あるのみ

リスクが高すぎる、巡航ミサイル撃った方がずっと安全

中国は無人潜水艦「HSU-001」を運用中で、ISR(情報収集・監視・偵察)、対機雷戦/対潜戦機能などを有しています。

接近できなくても要所要所に配置して、日本に対してISRや自動機雷になって攻撃することは不可能ではありません。

また、UAVが離着陸可能な無人艇「SeaFly-01(航続距離400km)」や無人イージス艦「JARI-USV」も中国は開発しています。

今は日本に接近することができなくても、中国が技術を蓄積して日本の対応が遅れれば、近い将来、空自は無人機相手にスクランブルをし続けるハメになります。

その無人潜水艇って、どうやって誘導制御してるんだろ?

海中じゃ電波誘導は出来ないよね…。

あらかじめプログラムしたルーチンで自動制御なのかな…?

>素人考えですが潜水艦や戦闘機がそこまで接近できますかね。

>その時点で日本は負けじゃないでしょうか。

自衛隊は一発殴られてからが本番なんだよなぁ。

ここ最近、御自慢の地対空防空システムが見事に突破・撃破されているロシア軍には大きな衝撃かもねと

未だにシークラッターやグラウンドクラッターを除去して0m対応するのに苦労しているのでは、そりゃ超低空からの徘徊型兵器対応は困難でしょうと

だとしても、流石に最高速度400km強のプロペラUAV如きにパーンツィリを撃破されているのはドン引きですが。じゃあ亜音速対艦ミサイル相手ならもっと容易に殺られるって事で

パーンツィリ撃破するならASMじゃなくてAGMかARMじゃねえかな…

日本のように、AR誘導のAAM-4どころか、IR誘導のAAM-5にすら﹙低空を高速移動する低RCS&低熱源な﹚巡航ミサイル対処能力を与えているのと対称的だね。

このロシアメディアの指摘はここのコメ欄に書いてる人間なら誰でも想像出来る話だし

当然自衛隊内の方針策定する人達も考えてるだろう

結局予算なんだよなぁ

トルコなんかはUAVに全振りしてもいいだろうけど

中国相手にしなきゃならん日本は艦艇整備も怠ることが出来ないんで手が回らんよ…

第二時大戦後は戦争における勝利の形、概念すらとっくに変わってることを意識してね

アゼルバイジャンはただ回廊を封鎖しただけで勝利してる、敵国の首都に旗を立てなくてもじゅうぶんに勝利宣言できる時代なんだよ、

チャイナの大軍が海を越えて日本本土を侵略するとか、そんな古くさい戦争論にこだわってるから新規のテクノロジーの意味が理解できないんだよ

ずる賢い中国人は、もっと楽に勝つ方策としてドローンだのUAV、ミサイルを他用するさ

楽に勝つ方策を取るのはズルくないですけどね。

ズルい中国人を誉めてるんだよwバカ正直を自慢する奴はたいてい敗けるw

そう、補給線を破壊した側が勝つんだよ。

これは別に新しい概念でもなんでもない。

太平洋戦争でうちの国がやられた戦法そのままだ。

さて、地図を見てごらん。

中国の補給線がどこを通っているか。

実に封鎖しやすい場所を通ってると思わない?

そして先日進水したFFMの特徴的な艦尾扉・・・特に左の小さい方、あれは何をするための扉だろうね?

心配しなくても日本政府と自衛隊はちゃんと考えてるよ、古臭い防衛一辺倒の、ただ守れば良いというカビの生えた概念から抜け出しつつある。

おっしゃる通り。まだ冷戦時代の戦争意識から卒業できない老害がここらを徘徊してるもんで

自衛隊が防衛一辺倒な組織なのは、政治的に攻勢的な姿勢を見せるのが許されなかっただけで、実務者レベルでは防衛だけで国防が機能するなんて、それこそ昔から考えてはいないけどね。

中国の伸長、アメリカの影響力低下、海外戦力の後退etc…みたいな諸々の理由で、自衛隊のアジア太平洋域での役割が「米軍の補助、補完」から「米軍戦力の肩代わり」に移行しつつある大枠があって、そこで従来では攻勢的と避けられてきた装備が配備され始めているという事は忘れてはいけないね。

海上封鎖はそれこそ自衛隊は大昔から想定していたし、あの艦で注目すべきは、装備そのものより当初3000トンのLCSっぽい何かになりそうだったものを3900トンの外洋に対応したものに改めるに至った理由についてだと思うよ。

既に外洋型のDDを揃えた上で、さらに22隻も外洋型の艦艇を揃える計画なんだから。

双方がナゴルノ・カラバフにおける局地戦という認識していたこと

本土に侵入したらロシアが介入すると宣言してたこと

その辺の条件あっての話なので日中の争いとはちょっと前提違いすぎるかと

徘徊型ドローンって要は使いやすくなったミサイルでは?

一応ロシアは既にクラスハ4はじめとしたジャミングや、トールM2搭載の小型迎撃ミサイルの開発は既に進行中と以前ここで読んだ覚えが。前者の方はシリアやウクライナでも結構成功しているとも。

自衛隊のUAV対策を危惧する声はよく聞くけど航続距離や通信距離の面で海を越えて日本に飛来できるドローンはどれだけあるんだろう?

個人的には対戦車ヘリの更新に失敗してるので、戦力の早急な穴埋めを兼ねて、代わりに、大規模なUAVの導入も試してにれば?

色々使ってみないとわからない事もあると思うので。

ヘリでないとダメな事や、UAVの有効性も示せるし。

こう言った小型ドローンは持ち運びの面とかどうなんだろ?

スパイ・工作員に秘密裏に持ち込ませ、非常事態時に特定の基地に自爆ドローンぶっこませる。

こう言う例えば相手国内でのゲリラ的攻撃で基地を少しでも機能麻痺させるとかもう既に考えられてるのだろうか?(さすがにちょっと短絡的に書いたが…)

まぁやられる方もそんな無対策な筈はないと思いたいが…。

戦い方が時代を経てホントに変わってきたなァ。