オーストラリア国防省は今月1日、MQ-9B SkyGuardian導入計画「Project Air 7003」を中止すると発表して注目を集めている。

参考:Australia scraps MQ-9B SkyGuardian project

参考:AIR 7003 armed UCAV project cancelled

果たしてオーストラリアはISR能力のギャップをどのように埋めるつもりなのだろうか?

オーストラリア国防省は2015年、情報収集・監視・偵察(ISR)能力を高めるためUCAV導入計画「Project Air 7003」を立ち上げ、2018年に米GA-ASI製のMQ-9B SkyGuardian導入を発表、以降空軍とGA-ASIはMQ-9B導入に向けて衛星通信に関する問題や武装の構成など正式契約に向けた話し合いを進めてきたが、同省は上院に「サイバーセキュリティ分野の人員増に資金を優先して割り当てるためProject Air 7003を中止する」と報告して注目を集めている。

出典:Australian Department of Defense

政府はサイバーセキュリティの能力を強化するため豪信号局(ASD)の人員を800名→1,900名に増やす予定で、ここに割り当てる資金を優先するためMQ-9B調達資金(約13億ドル)を削減したという意味だが、突然のMQ-9B導入中止に現地メディアは「ASDへの投資資金を捻出するためだけなら削除可能なプログラムは他にも沢山ある」と指摘して、地元産業に事前の説明もなく次々と計画(アタック級潜水艦など)を中止していく政府に批判的な意見が多い。

まぁオーストラリアの問題はさておき、海外市場で最も人気のあるMALE(中高度を長時間飛行できる無人機を指すカテゴリー)タイプのUCAVの中で確かにMQ-9は微妙な立場に置かれている。

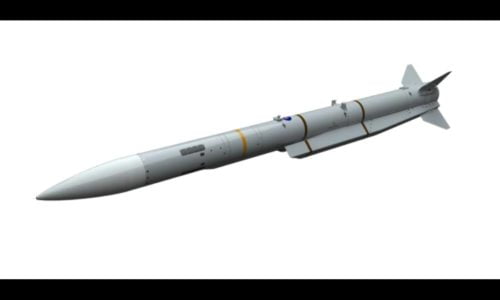

出典:GA-ASI MQ-9

UAV/UCAVは損耗リスクの高いミッションに使用できる点が評価されているポイントの1つなので、1機1億ドル以上(機体単価ではなく関連費用込みの平均取得費用/1機あたりの調達単価で言うと約5,000万ドル)もするMQ-9は正直人気がなく、同機の導入を決定していたインドも計画を撤回して国産UCAVの調達を優先する方針を今年2月に発表したばかりだ。

海外市場で調達できる衛星通信に対応したMALEタイプのUAV/UCAVはイスラエルのHeronシリーズ、Hermes900、トルコのAnka、Aksungur、TB2、Akıncı(これだけは価格不明)など選択肢が豊富で、取得費用に関してはMQ-9の半額以下で入手できる。

つまり損耗リスクを前提としない有人機並な運用を心がけるならMQ-9でも問題ないが、損耗を前提とする作戦に投入するつもりなら調達性を無視できないためMQ-9以外の選択から選ぶ必要があるという意味だ。

因みに衛星通信に非対応=見通し通信で運用するタイプのUAV/UCAVも通信中継装置を搭載したUAVを飛ばしたり、管制装置自体を航空機に搭載して空中からUAV/UCAVを運用する方法も登場しているので、今後運用方法にも変化が生じるかもしれない。

果たしてオーストラリアはISR能力のギャップをどのように埋めるつもりなのだろうか?流石に高価なMQ-4Cだけでは数が足りないだろう。

関連記事:インド、1機1億ドルもするMQ-9B調達を保留して国産UCAVを優先

※アイキャッチ画像の出典:GA-ASI MQ-9

| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |

昨年2021.05.27に「レガシーなMQ-9は不要と主張する米空軍、来年以降の

調達中止を議会に提案」な記事があったかと思います。

リンク

本家ですら見限られそうな勢いなので、これから導入して将来維持に不安のある

MQ-9シリーズよりは、より安価で売れに売れているイスラエルやトルコなどの製品

を再検討した方が良いとの判断でしょうか。

この手の機体はろくな防空能力が無い相手との非対称戦争では生存性をあまり気にせず

使えても、対象戦争となれば使い捨ては覚悟の機体になります、性能さえ目的に合致す

ればより安価な方が良いとはなるでしょう。

我が海保はMQ-9Bシー・ガーデイアンリーズの導入を決定してしまった様で、基本

沿岸沿いに領海パトロールでしょうから、そうそう撃ち落とされて損耗する心配は

無くても、導入早々に本家で調達打ち切りとなってしまったら補用パーツなど長期の

維持には不安は出ます、今さら見直しは出来ないのでしょうか。

数年経たずに新兵器が陳腐化しかねない時代に、いちど決定したら変えられませんとかのたまうお役所の時代錯誤感覚で防衛やってたら、

お先真っ暗

慣例や手続きの見直しは必至だよ

これ自衛隊で買えないか?

MQ9は確かにTB2などの廉価UAVに比べて導入コストは高価ではあるけど、

運用コストや運用実績は極めて優秀で、多くで高い稼働率を記録している。

自衛隊がUAV導入に否定的立った理由は、自分達には対処(撃墜)出来るという理屈だと思うが、

そもそもコスト削減や手数増加目的に導入するのが基本な訳で、撃墜出来るから意味がないという論理が根本から過っている。

そういう風潮を内部にもたらしている大艦巨砲主義的な時代錯誤な感覚は危険だし、

UAVの大規模導入もだけれど、それ以上に旧体制から若手幹部への入れ替えも急務だろう。

河野大臣の時にF-2後継の一部をMQ-9にしようという話がありましたね。

結局ポシャりましたけど。

やはり有人機の代わりにするのはキツいという事なんでしょう。

寧ろ全部を有人機で対象する方が圧倒的にキツいですよ。

特に有事だと最も必要なのは手数なので、滞空型UAVや小型廉価UAVに委託できる案件はそっちに投げないと、対処能力があっと言う間に枯渇するかと。

特に戦闘機や哨戒機なんて整備や出撃に高いコストが要求されるので、このままでは過労でバタバタ倒れる案件になるでしょう。

それは、もちろんですが、有人機の枠を減らすとなるとキツいという事ですね。

F-3の購入数にも影響しますし。

これが別枠純増なら話は別です。

場合によっては戦闘機の定数減らしてでもやるべきでしょう。

というか空自も陸自も航空偵察舐めすぎです。 近年までRF4使っていたり、未だにOH1が現役扱いなど舐め腐ってます。

まぁ空自はF35を大量導入するのでコスパ度外視すれば、能力的にはマシになるかとは思いますが、

陸自なんかは即座にAHもOHもさっさと全廃すればいいでしょと思います。

海自はFCレーダー事件とかもあるんだから真面目に隊員の人命考えろという感じですね。

中国という巨人相手に制空権確保という課題がある限り、戦闘機の削減など論外

しかし、ウクライナ戦争を見る限り、もはやAHとOHを廃止の方向に向けないとなるまい、ドローンと無人機で代われるし、そうすべき。

どうも自衛隊もお役所という側面の性質が、平時には前面に変わるようで、人事の伴う革新には極めて保守的なようだ

ナゴルノ・カラバフ紛争やウクライナでも制空権を取られていない地域で活躍しているわけで、制空権を持っていない地域で飛ばしたら、愚鈍なUAVはバタバタと撃ち落されるだけでしょ。

すなわち、有人戦闘機とUAVが活動できる地域はまだまだ違うのだから、有人戦闘機を減らすのではなく、UAVを純増するべき。

F-2の対地攻撃任務の一部を無人機で肩代わりさせようってだけですから

有人機の「代わり」になるわけではないです。

ちょっとばかり「代わり」の意味合いが違うのです。

実戦で能力を証明されているTB2の方が良いとおもうけど。

トルコも買ってほしいのだし、米国に気を遣って米軍が運用中止するきしゅを買わなくてもね。

バイラクタルはステルス性を強化したジェットタイプ等発展性も期待できるし、無理に高い買い物はしなくても良いでしょう。

どちらかというよりどちらも派ですね。

MQ9であれば米軍との連携や訓練がスムーズに出きるでしょうし、

TB2なら安いのでとりあえず100機程度買って、陸自・海自・空自にそれぞれ30機(予備10)与えて、戦術研究に教導部隊あたりで使い潰してもいいですし。

ステルス性の話では、ステルス性と滞空時間はトレードオフになるでしょうし、コスト高にもなると思います。

全てのUAVにステルス性が必要ということもないでしょうし、現段階の構想であるなら、必要なところにまずはF35やF3を注力するという方針までで良いかと思います。

MQ-9シリーズは長年の運用実績から人口密集地上空や民間航路での安全な

飛行が実証されていると言うのが強みですね。

おっしゃる通り。

久しぶりに快刀乱麻を断つコメントです。

これ海保が導入決めたヤツじゃん

また日本は貧乏クジ引いてしまたんか?

米空軍にしろMQ-9を運用停止にするわけでは無く、もう十分な数はあるから

新規調達は中止にしたいって意向だけです

当面は部隊運用は維持するわけですから、予備部品などが直ぐに枯渇するわけ

ではないでしょう。

ただ、空自がF-15を導入した時に「貧乏所帯にキャデラック」と揶揄されま

したが、こいつも初号機は1機33.8億円ですから「貧乏所帯にレクサス」って

感じではあります

MQ-9くらいなら日本でも開発できそうなのに

使い勝手は悪くなるかもしれんけど

おっしゃる通り。

久しぶりに快刀乱麻を断つコメントです。