米空軍は老朽化したF-15Cを更新するため正式にF-15EXを発注したが、米空軍にとってF-15EXは単なるF-15Cの後継機としてだけではなく次世代戦闘機F-Xの根幹をなす「デジタル・センチュリーシリーズプログラム」構想を実証するためのテストベッドを兼ねているらしい。

参考:Boeing Says India And Israel Are The Focus For Future Advanced F-15 Eagle Sales

デジタル・センチュリーシリーズプログラムとは戦闘機開発の常識を覆す可能性を秘めた概念

F-15EXの話に入る前に空軍が進めているデジタル・センチュリーシリーズプログラムについて説明しておく。

このデジタル・センチュリーシリーズプログラムとは特定の第6世代戦闘機を指す言葉ではなく、複雑でコストのかかる戦闘機の開発やアップグレードに変革を起こすためのアプローチ方法や概念を指す言葉だ。

出典:米空軍研究所 次世代戦闘機コンセプトアート

より具体的に説明すると現代の戦闘機開発は複雑で10年以上の開発期間がかかり、完成する頃には開発当初に想定していた戦場環境が変化して直ぐに手直し(=アップグレード)が必要となる上、莫大なコストを掛けて開発した戦闘機は30年もしくはそれ以上運用することが求められるので最終的なプログラムコストは途方も無い金額になってしまう。

さらに金も人も時間も大量に動員して開発が行われるため、一度開発の方針が決めると変更したり中止することが容易ではない。

このような巨大化した開発体制を見直して、1950年代に次々と異なるコンセプトや技術を採用して登場した戦闘機群「センチュリーシリーズ(F-100スーパーセイバー、F-101 ヴードゥー、F-102 デルタダガー、F-104 スターファイター、F-105 サンダーチーフ、F-106 デルタダート)」を現代に再現させようというのがデジタル・センチュリーシリーズプログラムの目指す将来像だ。

出典:Public Domain センチュリーシリーズの1つF-102 デルタダガー

米空軍の担当者によればデジタル・センチュリーシリーズプログラムは、複数の試作機を競わせて採用モデルを決定するレガシーな開発体制で進めると見られていた従来の第6世代戦闘機開発プログラムとは異なり、複数の企業が異なる最新技術を利用して異なるタイプの戦闘機を5年以内に開発し、空軍は開発されたモデルを少数購入するというプロセスを繰り返すことになると説明している。

このプロセスを繰り返すことで企業は常に新しい戦闘機の開発と製造のサイクルを繰り返し経験を積むことが可能になり、米空軍には異なるコンセプトの戦闘機が5年サイクルで届けられるという寸法だ。

一見すると複数の戦闘機を同時並行で開発して購入し続けるため莫大な予算が掛かるように見えるが、5年サイクルで新型戦闘機が供給され続けるため、現在のように開発済みの戦闘機に大金をかけてアップグレードする必要も維持する必要もなくなるため、ライフルサイクルコストを大幅に削減できると主張(米空軍は10年程度の維持を考えている)している。

本当にF-15EXがデジタル・センチュリーシリーズプログラムのテストヘッドかは不明

このデジタル・センチュリーシリーズプログラムを成立させため重要になってくるのが「デジタルエンジニアリングによる戦闘機の設計」で、ボーイングはデジタルエンジニアリングによる航空機開発を経験済み(次期訓練機T-7Aレッドホーク)で、この経験を活用してF-15EXの機首~前部胴体、主翼を3Dモデル化に置き換えたことで製造や組立時間を削減することに成功したとボーイングは説明している。

さらにF-15EXに採用した「Open Core Mission System Architecture(オープン・コア・ミッション・システム・アーキテクチャ)」は、新しく開発されたシステムや追加機能を迅速かつ効率的に検証可能で、これは米空軍が主導している「アジャイル環境への移行(基本ソフトウェアのアップグレードとサードパーティシステムの追加を迅速に行える環境)」に合致しており、戦闘機の開発工程を大きく圧縮することに貢献するらしい。

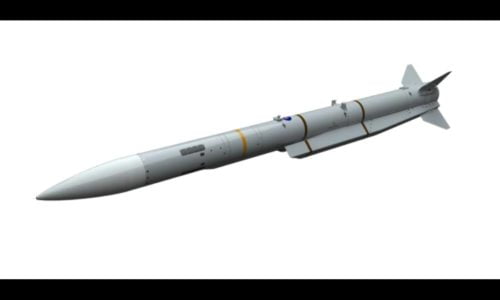

出典:ボーイング F-15EX

以上のことから、F-15EXの調達は米空軍にとってF-15Cの更新用機体以上の意味を持っており、次世代戦闘機F-X開発に重要な「デジタル・センチュリーシリーズプログラム」のテストベッドを兼ねているというのがボーイングの主張だ。

本当にデジタル・センチュリーシリーズプログラムのテストベッドを兼ねているのか、後付で考えられた主張なのかは不明だが、もし前者が正しいのならF-15EXの必要性を訴える方法は他に幾らでもあっただろうと思えて仕方ない。

因みにボーイングは米空軍から正式にF-15EXを受注(最低144機/最大200機発注予定)することに成功したため、同機の生産ラインを2030年まで維持することが可能になった。さらにイスラエルがF-15EX導入(新規に25機+既存のF-15IをEX仕様にアップグレード)するための情報提供を要求してきており、インドにF-15EXを売り込むのに必要な輸出許可を得るため米国政府と協議中で、このような潜在的需要を獲得できれば2030年以降もF-15生産ラインを維持し続けられるかもしれない。

補足:最低144機/最大200機発注(取引上限額230億ドル)とは飽くまで可能性の話で確定されていない、現時点で確定している発注数は8機分12億ドルのみ

関連記事:米空軍、今年の夏に戦闘機開発の常識を覆すブレークスルーを議会で披露か

関連記事:米空軍がF-15EXをボーイングに正式発注、プロトタイプ引渡しは2021年

※アイキャッチ画像の出典:ボーイング F-15EX

ちょっと信憑性に欠けると思うのだけど、大型機で冗長性の高いF-15はデジタルセンチュリーコンセプトのテストベッドにうってつけとも思う。

F-15ほど信頼と実績のある戦闘機の現用機は他にないような気がします。

ある意味成功が約束されているように思えますね。

アップグレードはしないとしても

何種類もの機種を同時運用するのは不具合修正やメンテ輸出の面で大変そうだけど…

ただ端から見てる分には色々な機体があった方が楽しくはあるな

兵器のコストは生産ラインにかかっているので理に適ってますね。

しかも実績十分のF-15が基準という安心感もあり、割とこれ成功が約束されてるんじゃ?って気になってきました。

要注目ですね。

やっつけ仕事の団体が生まれる未来しか見えない、まっさらの新型機には必ず重大な欠点が付いて来る、それを改修する時間も費用もなく乗らなくてはならないパイロットがかわいそうすぎる。

センチュリーシリーズの生まれた当時は多くの会社にベテランの設計者がいたが、軍用機を開発する会社自体が少なく、ますます高度化する最新の機材に精通した設計者がそれほど多いはずがない。

複数の機体のラインナップをもたせ、その中からさいてきな物を選んで使うのが最良だが今のアメリカ経済ではそれができない。すべては金もうけ主義の軍用機メーカーの責任だがロシアがミグとスホーイの二社を維持しアメリカがLM一社になってしまうとは予想することも出来なかった。

粗製乱造で不良在庫の山が出来て米軍倒産というストーリーになりそうな悪寒。

まあそうなったらF-3のライセンス生産をさせてあげますよ、ほかならぬアメリカのためなんだから。

なんか後付け感あるプロジェクトだな・・w

デジタルセンチュリーコンセプトか

アメリカにしか出来ない力技で新鋭機を次々見せて欲しいな

山程派生型があるスホーイやミグと何か違うのかね

それのUSA版

派生ではなく、それぞれの任務や特徴に最適化された機種を一から設計するという事でしょ。

機種が増えたらエリア88とかエスコンみたいな空想が捗るなって思ったけど外見ほとんど一緒だったら残念だわ

米ソ宇宙開発競争のソ連側を彷彿とさせる計画なんだよな。複数の設計局を競わせた結果検証作業が疎かになり事故が多発。予算を獲得する為に各設計局が奔走するので全体の戦略が定まらなかった。一方のアメリカは社会主義システムの様な全体主義で組織をまとめあげ、結果アポロ計画を成功に導く基礎を確立させた。

アメリカの場合金に物を言わせれば多少強引でも計画が進むので、あとは技術的課題より連邦議会を黙らせる方法を見つけ出せるかが鍵。

ボーイングは輸出用にスパホの陸上型造ればもっと売れると思う。

F/A-18の製造元がマクドネル・ダグラスだった頃にF/A-18Lという商品を作ってセールスをかけたところ、原型機のYF-17を製造したノースロップに訴訟を起こされたから無理じゃね?

当時のMD社が「海軍機のみを管轄する」契約がボーイング買収後も生きているとするなら、陸上型を作るのは難しいね

バラバラの機体性能を把握して作戦組む方は頭抱えそうだな

整備士も同様だし、機種転換とか数機しか無いのにどーやるんだろ

通常パイロットは1機種しか操縦免許無いよね?

マツダのデジタルエンジニアリングの取組MDIとかMBDさらっと見たけど、フォードはその当時導入できなかったとあるから相当大変よ

後、今何がボトルネックかと言えばアビオなので、これ益々サプライヤー減るんじゃないかと。

そもそも、センチュリーシリーズって

成功した開発群だったんですかね?単能機のイメージですけど。

戦闘機ならマルチロール機、戦車ならMBTに集約されたように

開発史的な経緯、そこにあった必然みたいなモノもあったのでは。

傑作機を後からマルチロール化・近代化しての長寿命化までは必然だと思いますけど、

開発時点からの過度なマルチロール化・統合や多国共同開発と、それによるコスト肥大化のスパイラルは必然とも正解とも言い難いでしょう。

デジタルセンチュリー構想はその負のスパイラルを断ち切る物で、

名前はともかくその構想にはある程度の合理性がある様に思います。

20年前ならともかく今更やるとなるとなかなかハードルは高そうですけど。

正直強引な話だと思う。

F15Eをベースにいろんなアップグレード機が出てくる、と捉えたとしても、別にメリットが何も無いと思う。

空軍にとってもメーカーにしても。

デジタルセンチュリーのコンセプトは、おそらく損耗上等の無人機前提の話だと思う。10年運用して使い捨てしてくんじゃなかろうか。

目的ごとに多種類の戦闘機を製作となると、3Dプリンタの出番ですね。