もしかしたら今年の夏、米空軍が進めている次世代戦闘機開発プログラムにブレークスルーが起きるかもしれない。

参考:This summer could be a make or break moment for US Air Force’s next fighter program

5年サイクルで新しい戦闘機を複数供給し続けるデジタル・センチュリーシリーズプログラム

米空軍は現在、次世代戦闘機開発の枠組みの中で「デジタル・センチュリーシリーズプログラム」と呼ばれる新しい試みを研究しているのだが、これが今年の夏に姿を見せるかもしれないと米メディアが報じている。

そもそもデジタル・センチュリーシリーズプログラムとは特定の第6世代戦闘機を指す言葉ではなく、複雑でコストのかかる戦闘機の開発やアップグレードを含む維持にブレークを起こすアプローチ方法の概念だ。

これを簡単に説明すると現代の戦闘機開発は複雑で10年以上の開発期間がかかり、完成する頃には開発当初に想定していた戦場環境が変化して直ぐに手直し(=アップグレード)が必要となる上、莫大なコストを掛けて開発した戦闘機は30年もしくはそれ以上運用することが求められるので最終的なプログラムコストは途方も無い金額になってしまう。

さらに金も人も時間も大量に動員して開発が行われるため、一度開発の方針が決めると変更したり中止することが容易ではない。

出典:Public Domain センチュリーシリーズの1つF-102 デルタダガー

このような巨大化した開発体制を見直して、1950年代に次々と異なるコンセプトや技術を採用して登場した戦闘機群「センチュリーシリーズ(F-100スーパーセイバー、F-101 ヴードゥー、F-102 デルタダガー、F-104 スターファイター、F-105 サンダーチーフ、F-106 デルタダート)」を現代に再現させようというのがデジタル・センチュリーシリーズプログラムの意義だ。

ただ具体的な内容に関してはよく分かっていなかったので本当にデジタル・センチュリーシリーズプログラムを進めるのか謎だったが、ようやく同プログラムがどのように進められているのか分かってきた。

米空軍は今年の夏、デジタル・センチュリーシリーズプログラムが技術的に実現可能か、どのように次期戦闘機開発プログラムに組み込むのか、そしてレガシーな戦闘機開発に比べて安価で速く戦闘機を開発することが出来るのかを議会に証明する予定で、そのための準備はすでに完了していると話している。

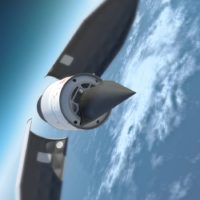

出典:米空軍研究所 次世代戦闘機コンセプトアート

米空軍の担当者によればデジタル・センチュリーシリーズプログラムは、複数の試作機を競わせて採用モデルを決定するレガシーな開発体制で進めると見られていた従来の第6世代戦闘機開発プログラムとは異なり、複数の企業が異なる最新技術を利用して異なるタイプの戦闘機を5年以内に開発し、空軍は開発されたモデルを少数購入するというプロセスを繰り返すことになると説明している。

このプロセスを繰り返すことで企業は常に新しい戦闘機の設計と開発さらには製造というサイクルを繰り返し経験を積むことが可能になり、米空軍には異なるコンセプトの戦闘機が5年サイクルで届けられるため、中国やロシアは研究者は複数の脅威に対抗し続けなければならない=研究力や技術力で飽和させることも狙いに含まれいる。

米空軍はデジタルエンジニアリング、オープンアーキテクチャ、DevSecOpsのようなソフトウェア技術開発の進歩など新しい技術を駆使すれば5年サイクルの戦闘機供給を実現できると主張しているが、異なる戦闘機を同時開発するため開発コストの総額では、レガシーな体制で第6世代戦闘機を1機開発するよりも高額になるらしい。

出典:U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Erin Baxter

しかしデジタル・センチュリーシリーズプログラムは5年サイクルで戦闘機が供給され続けるため、開発された戦闘機は30年近くも維持する必要がないのでアップグレード費用や維持コストは大幅に削減できると主張(米空軍は10年程度の維持を考えている)しており、米空軍はこれを議会で証明するつもりらしい。

確かに米空軍の主張通り「5年サイクルでの戦闘機複数供給」が可能ならデジタル・センチュリーシリーズプログラムは戦闘機開発における「ブレークスルー」に該当するかもしれないが、これは飽くまで米国のような戦闘機調達の規模と開発の連続性が継続できる国に限られるため、多くの国では真似することすら難しいように思える。

補足:米空軍の戦闘機需要は約2,000機近いので、仮にデジタル・センチュリーシリーズプログラムを実行して5年サイクルで3機種各200機づつ導入しても2,000機の需要を全て満たす=入れ替えるには15年程度かかるため、アップグレードの開発費用や実装費用に予算で新型機を開発して調達したほうがマシという考え方は一理あるが、あまりにも前例がないので断言はできない。

ただ、数ヶ月後には5年サイクルで戦闘機を複数供給し続けるデジタル・センチュリーシリーズプログラムが議会で披露されるため、もしかしたら驚くような事実が出てくるかもしれない。

※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Staff Sgt. James Richardson

粗製濫造したとこでだれが整備しだれが乗るんだろか

ミサイルは射耗品だが主力兵器

使う場面の問題だろう

どこに粗製乱造するって書いてあるんだ?

ありきたりなコメントで申し訳ないけど、とても楽しみですよ。

日本もF-104を運用していた実績もあり期待感が大きいです。

同盟国でも実用に足るものが相当数生まれるかもしれません。

アメリカにしかできないな、これ・・・

アメリカは今内戦状態だからこんな事やる体力なんてありゃしないのに…

兵站が複雑になること、各部隊の戦力にバラツキがでることで作戦立案も複雑化すること、根本的に戦力の逐次投入の傾向を孕むことの3点から、疑問に感じる。

ロシアに近いやり方

既存機のアップデートではなく機体と部品寿命を合わせ常に新品をなるべく整備なしで使う形。

スホーイが安い理由でも有る。

高品質、長寿命、重整備から中品質、単寿命、整備なし。

海軍の沿海域戦闘艦やズムウォルトと同じ机上の空論で突き進んで失敗するという未来しか見えない。

否定的な意見も多いですけど、いち航空機ファンとしては楽しみです。5年毎に新型機が出るんですよ!戦闘機では冷や飯食いのノースロップも出番があるかも。

60年前ならともかく、戦闘機のマルチロール化が進んだ現代でセンチュリーシリーズの再来は無理がある気がします。安価で作るために機体性能と寿命を下げるつもりなのでしょうか?そんなことをすれば中露の戦闘機に対する優位性が損なわれますし、人件費がネックとなって結局対して安くならない結果に終わりそうです。

F35やアリス失敗を機に考えを改めたということ。

常に新品なら低寿命、ノー整備でも問題ない。

マルチロール機が再び終わり専用機で敵を潰す構想

家電業界じゃ当たり前のように行われてる計画的陳腐化によるモデルチェンジですね

遥かに複雑な戦闘機で実現可能なのか興味深いです。

軍事研究の4月号の記事では、素人次官補の暴走、と批判してましたね。

「シミュレーションだけで十分だ!実大試作は不要!」

→フォードちゃんのエレベーター…

的なやらかしをすでにしてるんですけどぉ

スマホ開発と戦闘機開発を同列で考えた素人次官補の暴走、といった感じで軍事研究の記事にはありました。

個人的には軍事研究の記事に同意なのですが、本当に画期的な開発手法が提示されるのか、

最後の一文の途中で送信してしまいました。

>本当に画期的な開発手法が提示されるのか、

今年の夏に提示される内容が楽しみです。

昔は戦闘機作れるメーカーがいっぱい有ったから短期間にたくさんの機体が開発・投入出来たけど今はLM、ボーイング、ノースロップ・グラマン位。

成功する未来が浮かばない。

仮に開発体制そのものが計画通りに上手くいったとしても5年ごとに現れる新型機に乗員と整備員が対応出来なくなって破綻すると思うけどなぁ・・・。

シミュレーターと兵站のデジタル管理の発展次第でしょうか。

「5年毎の開発」の方はその都度全機を入れ替える訳じゃないんで「乗員と整備員」がそれぞれ対応する必要は無いと思います。

「想定寿命10年」の方が対応が必要でしょうが、

現役中に機種転換多くて一回なら別にそこまで負担ではないかと。

センチュリーシリーズってあんまり成功した機体が無かったような記憶が・・・・。

当時はアメリカにも金があってレシプロ機のノリでポンポン新型機を開発していたが、機体規模も重量も大きくなり単価が上がってきたのでスジの良い機体を長く高い続けるようになったのが今のF-4以降の流れになったのだから、デジタルセンチュリーシリーズなんて言葉だけ作っても無意味としか言えない。

>センチュリーシリーズってあんまり成功した機体が無かったような記憶が・・・・。

F-100=まあまあ、F-101=失敗、F-102=失敗、F-104=アメリカでは失敗で海外では成功、F-105=爆撃機としてはまあ成功、F-106=ジニーは無茶苦茶。

スーパーセイバーやスターファイターはF-5シリーズより生産されているから失敗作では無いけど大成功した機体は無い印象。

アメリカ空軍はこれでどうにかなったとして、西側戦闘機市場では惨敗になる気がするんですが。ことに量より質を志向する大型戦闘機市場はどうすんのかね。日本はまぁ…アメリカ海軍向けの機体を買うか(^_^ゞ

アメリカの軍産複合体企業は、見積もりに重役報酬や株の配当が項目にある・・

ちとは、民間の仕事でも真面目にやれや・

なんだか「最先端の最新鋭戦闘機を5年毎に」で想像するよりずっと地味な、ベースとなる戦闘機の一部を常に(必要に応じて)アップデートして型番を切り上げるだけってオチになりそう?

機体の50%以上が3Dプリンターで出来てますとかかねぇ?

無人機だったら有りかもね。

デジタルセンチュリーシリーズってf-16からf-2を開発するみたいに機体の外形や素材、エンジンはマイナー?チェンジ、レーダーなどの電子装備やソフトウェア、搭載するミサイルなどは大幅変更みたいなのを5年ごとに行うのかな?

それが傑作機を生むかは知らないけれど、アメリカの戦闘機開発能力をすればやってやれないことはないでしょ

戦闘機ってトラブルを解消して、使い物になるまでに何年かかるんだろう。

要は「飛べるんです」って事かね?

209系の「財務上は13年で廃車しても問題無い」と同じで、結局は更新して今も運用されているのと同様に、1回はアップデートされて30年くらいは運用されそう

まあ、今生き残っているロッキード・ボーイング・ノースロップを三社共生き残らせるには必要な施策かもしれない。F-35みたいな過度なジョイント主義を止めるだけでも、空軍海軍海兵隊で3機種は必要になるし、更に空軍海軍で戦闘機と攻撃機(戦闘爆撃機)を分ければ5機種、門外不出のハイと輸出可のローに分ければ更に機種を稼げるし

正直デジタルセンチュリー計画に関しては上手く行くかと聞かれれば首を捻らざるをえないけど、今のF-35みたいな軍種を跨ぐような過度の共通化やマルチロール化とそれに加えての開発期間の長期化を考えると何かしらの大胆な改革は必要だよなとは思う。

あと単純にミリオタとしては色んな機体が出てくるのであれば普通に楽しみではある。

’70-’80 辺りまでのワクワク感 再び、ですかね(笑)

丁度三世代機(F-18,TORNADO位)が出揃い四世代構想/試作機(CCV試作やらグリペンラファールとか)が出始めた頃の

第三世代はF-4の世代なので、F-18をそこに入れるのは可哀想。

すまんです。

自分知識仕入れ時期(1980前後)だと

第一世代 黎明期〜遷音速

第二世代 M2突破程度(センチュリーもココ)

第三世代 主に(A/B使用)推力重量比が1以上程度

第四世代 CCVやらステルスやら音速巡航

という認識でした

米軍換算?になるのかな、、

第2世代の所が二つに別れています。

リンク0

米軍機だと、

第2世代はセンチュリーシリーズ、

第3世代はF-4・F-111あたり、

第4世代は高機動性を高めたF-14・F-15・F-16・F/A-18、

第5世代はステルス戦闘機のF-22・F-35となります。

リンク1

リンク2

リンク3

リンク4

書き直し3・4目で漸く通った。

失敗する方に10億ペリカ。

なぜかやたらと開発の早いB-21やXQ-58の類を見てると、すでに実証段階に入っていると思う

アメリカ軍に限れば実現性は高いと思う

ただ、同盟国がFMSで調達する事は考えてないだろう。(日本の場合、F-35もオスプレイも、検討を始めてから10年以上かけてようやく手元に物が届くような状態)

あと一つの系統の航空機が10年ごとにマイナーチェンジか、フルモデルチェンジすることに、頭が固い議会が理解を示すとは思えない

検証中なら結果がでるまで待ちたいが、エンジンや骨格が同じでガワだけ変えた自動車みたいな感じがする。

メンテナンスフリーで短期的使用を想定するのなら重要なツールとしての戦闘機にそぐわないような気が。

損耗前提の無人機ならあるいは有効かも。

日本もNGFでは無人機に舵を切るべきか検討された様です。

苛烈な戦場を想定すると、今後も友人機を開発することに躊躇したとか。

スクランブルとかの平時の運用も考慮に入れて、有人機先行を判断したとの事ですが。