米メディアは「約2年ぶりにライトニングが落雷や稲妻が発生している空域近くを飛行できるようになる」と報じており、窒素を燃料パイプ内に充填して可燃性ガスを不活性化するシステム(OBIGGS)の問題が解決する見込みだ。

参考:Critical Repair Could Allow Air Force F-35s To Fly Near Lightning Storms

OBIGGSの修理を必要とするF-35の数が幾つあるのかは不明で、当面は25海里制限と付き合っていくしかない

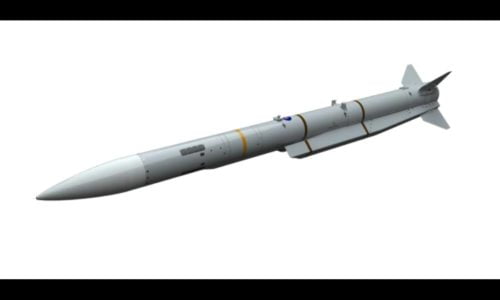

ライトニングIIと名付けられたF-35は燃料パイプ内に滞留する可燃性ガスが蓄積して落雷で発火することを防ぐため、窒素を燃料パイプ内に充填して可燃性ガスを不活性化するシステム(OBIGGS)を採用しているのだが、このシステムが原因不明の能力低下を引き起こすためF-35は「落雷や稲妻が発生している空域から25海里以上」離れて飛行するよう制限が設けられている。

出典:U.S. Air Force 携帯式の避雷針で保護されたF-35B

さらにF-35の機体表面は複合材料で構成されているため海兵隊は「固有の受動的雷防護がない」と説明しており、インフラが整っていない基地にF-35が展開するには携帯式の避雷針を持ち運び駐機する機体を保護する必要があると主張しているのだが、F-35ジョイント・プログラム・オフィス(JPO)は「OBIGGSの修理を受けた初のF-35Aが7月までに完成する」と明かしたため米メディアは「約2年ぶりにライトニングが落雷や稲妻が発生している空域近くを飛行できるようになる」と報じているのが興味深い。

ロッキード・マーティンは「2020年11月以降に引き渡されたF-35Aには問題を修正したOBIGGSが搭載されている」と説明しているが、同時期に製造されたF-35BやF-35Cが新しいOBIGGSを受け取っているのかについては明言を避けており、F-35JPOもOBIGGSの修理を必要とするF-35の数に言及していなが「今年リリースされるソフトウェアのアップデートでOBIGGSの能力が低下するとパイロットに警告で知らせる機能が追加される」と述べているので当面は旧型OBIGGS=25海里制限と付き合っていくしかないのだろう。

因みに新しいOBIGGSによって駐機するF-35を保護するための避雷針が必要なくなるのかについて米メディアは「不明だ」と述べている。

※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Zachary Rufus

| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |

この子は本当に問題が多いねぇ。

いや、代わりがいないってのも事実なんだがね。

前向きな記事が全く出てこないのも、、、

東側は情報公開に積極的じゃないから第5世代で相対的に多く見えるのはしゃーない

もう出てるけど

民主国家だから逐一レポートが出るだけでどの国のどの戦闘機も似たような状態のはず

F-15だってエンジンに不具合を抱えてて配備から10年間でF-35なんか比較にならないほど墜落やらエンジン破損やら起こしてるし

今もスロットル操作に注釈付きらしいよ

というか、F-35は墜落を筆頭とした重大事故の件数は米軍機でも低い部類だったはず

そりゃカミナリはみんな苦手ですけどね、なんなんだよ

ライトニングなのにカミナリ苦手とはこれ如何に

同じこと書き込もうとしてたわ

ライトニングなのに稲妻に弱いとはね

>ライトニングIIと名付けられたF-35は燃料パイプ内に滞留する可燃性ガスが蓄積して落雷で発火することを防ぐため

管理人さんが本文で皮肉たっぷりに触れてるで。

既出でもなんでも言いたくなるのは人情よ……

ライトニング名乗っているくせに、ちょっばやじゃない時点でねw

ライトニングは双発機に取っておくべきだったかも

親からもらった皆さんの名前と同じ「こうなって欲しい」と願いを込めて付けられるものでしょう(成れるかは別の話

でも実際怖いじゃん。俺なんて落雷で死んだから凄く苦手。

未だに雷が鳴ると怖くて成仏しそうになる

中国やロシアのステルス機がどのような対策しているのか気になるな。

それとも、インフラが整っていない基地に展開することを考慮していないのかな?

カーボン素材の使用比率が小さいだろうから、従来機と同じでいいのでわ?

従来機だと、導電性の塗料で対処してたりするけど、

ステルス機だとRAMを塗布する必要があるので﹙位相コントロールの観点から導電性のはRAMの下に配置する必要がある筈﹚、従来機と同じ処置ほ厳しい気がします。

中国やロシアは雷が多いエリアに軍事拠点を設ければ良いのか?

でも25海里って50km以下。

ミサイルの射程を伸ばせば、あまり影響は無いのかな?

全天候型(笑)

これが解決しないと日本でF-35の配備が進んでも雷の発生率が全国で一番高い石川県の小松基地での運用が出来ない

発生頻度だけでなく、雷の規模も凄いみたいだね。

1973年1月、核監視衛星VELAが北陸沖で、500ギガJ以上と小型核爆弾級のエネルギーの巨大閃光を検知、ソ連からの核攻撃すら検討された程だとか。

後に通常の雷の1000倍以上の超巨大雷であった事が判明し、スーパーボルトと命名されたとの事です。

一般の夏の雷は、高さ10km幅が数kmの積乱雲が静電気を蓄え起こしますが、

冬の北陸では、高さが3km程度だけど幅は100km超の雪雲が静電気を蓄えて起こすため、

冬の北陸の雷は常識外れのエネルギーを帯びるとか。

近年でも2017年に、そのスーパーボルトにより反物質の生成と対消滅が観測されたとの事です。

冬の北陸では、雷の後に放射線モニターで警報レベルの異常値を示す事もある程、放射線の増大が観測されるそうなのですが、

その分析の際に、反物質﹙陽電子﹚の対消滅による対消滅ガンマ線が検知され、ネーチャーにも論文が掲載されたとか。

メカニズムは次のような感じです。

①スーパーボルトの巨大エネルギーによりガンマ線が発生

②そのガンマ線が、窒素→炭素の元素変換を起こし

③1個分陽子が減る反動?で、反物質の陽電子が放出され

④直後に陽電子・電子の対消滅が起きて、対消滅ガンマ線が発生

対消滅ガンマ線は、一般のガンマ線とエネルギー量が異なるので、観測データの分析により対消滅が起きていた事が判ったと。

巨大加速器での素粒子衝突実験ではなく、冬の北陸上空で自然に起きてた事なので、ビックリな話しですが。

以上、NHKのサイエンスZEROからの受け売りでした。

核爆弾級なエネルギーのスーパーボルトの発生頻度は、地球全体だと雷の0.03%、その大半は上空に向けて発生しているのに対して、

石川県では地上や海に向けて、しかも結構の頻度発生しているみたいなので、

端から見るとちょっとした魔境な印象です。

F-104が雷に撃墜されたのも仕方ない事かも。

本文とは関係ありませんが、専門の撮影要員を保有しているだけあって米軍公式の画像は美しいですね。

写真は確かに美しくかっこいいのだが

今撮影可能なF-35Bは海兵隊かイギリス軍の機体だと思うが、何で米空軍が撮影しているのか

演習の都合に合わせての撮影なのか、その背景を謡的に知りたいところです。

出典:U.S. Air Force 携帯式の避雷針で保護されたF-35B