37年間の海軍生活に別れ告げた第二海軍卿のハイン副提督は「偉大な海軍は野心を失っている」と語り、新しい技術の受け入れを拒む勢力が海軍の革新を阻害していると主張した。

参考:Royal Navy has ‘lost its ambition’, says outgoing Sea Lord in parting shot

変化を受け入れず現状を維持することで失敗するというリスク回避が可能だと信じる偽りの信念

英海軍のニコラス・ハイン副提督(中将)はセカンド・シー・ロード/第二海軍卿で今月12日に37年間の海軍生活に別れ告げ引退したが、退任の辞としてしたためた手紙の中で「偉大な海軍は野心を失っている」と語り在任中の絶望感を吐露した。

出典:MOD / OGL v1.0 後任のセカンド・シー・ロードへの交代風景

ハイン副提督はセカンド・シー・ロードとしての2年半を振り返り「海軍を正しい方向に発展させようと全力を尽くす人が大勢いたことに心を打たれたが、達成可能なレベルの革新を実現出来なかったことを悲しく思う」と述べ「伝統に対するバラ色の色眼鏡」と「変化を受け入れず現状を維持することで失敗するというリスク回避が可能だと信じる偽りの信念」が革新の妨げになっていると主張した。

民間主導で急速に技術開発が進む第四次産業革命を目の当たりにした英海軍はAI、仮想現実、拡張現実、複合現実、ドローンやロボットといった無人化技術など取り入れるため「海軍の革新」に取り組んでいるが、ハイン副提督は手紙の中で「衒学者(細かい事柄に過剰にこだわり相手を見下すような態度を見せる人物のこと)や否定論者が海軍の足枷になっている」と指摘しており、この批判はAI、ドローン、無人掃海システムなどの新技術導入に否定的な態度をとった海軍内部の勢力に向けられているらしい。

海軍関係者もTelegraphに対して「革新的なプログラムの幾つかは成功を収めたが古い世代の中には変化に抵抗する者がいる、彼らは自分たちのお気に入りをよく知っていてコレに理解を示すものが大好きだ」と語り「もし彼らが現状維持を望み革新行きのバスに乗ることを拒むならバスに轢かれてしまうだろう」と述べているのが興味深い。

つまり英海軍内部ではAI、ドローン、無人掃海システムなどの新技術導入で慣れ親しんだ仕事のやり方が変わってしまうのを拒む勢力があり、このような古い世代の人々が新しいテクノロジーに否定的な上官を支持して「海軍の革新」に抵抗しているという意味で、ハイン副提督も「時間だけは買うことが出来ない」と指摘して海軍に革新の足を引っ張る人は必要ないとの考えを示した。

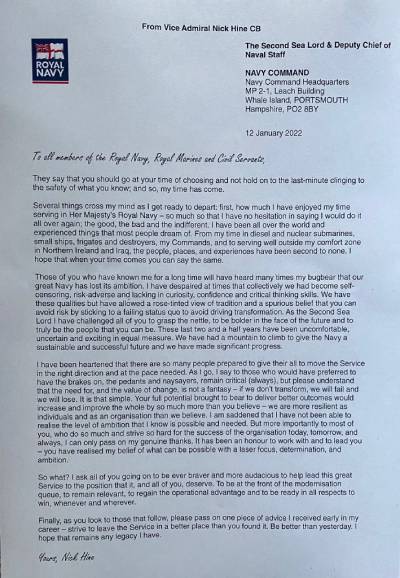

出典:@VAdmNickHine ハイン副提督が公開した手紙

ハイン副提督の手紙についてファースト・シー・ロード(第一海軍卿)のベン・キー提督も「効率的で賢い資金の投資の必要性を強調する内容に満足している」と述べており、限られた資金を古い概念にいつまでも投資するのではなくAI、仮想現実、拡張現実、複合現実、無人化技術といった新しい概念に投資する方が「効率的で賢い」と言いたいのだろう。

因みにハイン副提督は単一口径の艦砲を艦の中心線上に搭載することで左右のどちらにも最大火力を発揮でき、同一性能の艦砲を射撃方位盤で統一運用して飛躍的に命中率を向上させたドレッドノート建造を主導したり、潜水艦の重要性にいち早く着目して英海軍への導入や艦艇の燃料を石炭から石油に転換させるこにも尽力して多大な功績を残したフィッシャー提督を尊敬しており、恐らくハイン副提督はフィッシャー提督のように偉大な革新をもたらし「海軍に次世代への飛躍を遂げさせたかった」と思われる。

※アイキャッチ画像の出典:MOD / OGL v1.0

似たような事は大戦間期でも見られた

フラーの電撃戦を取り入れたのはドイツ陸軍だった

今先進的なのはどこだろ?トルコ?中国かな

やはり中国海軍じゃないかな

国家方針として軍近代化とブルーウォーターネイビーへの脱却を志向したこと、組織が急速に拡大して若い血と新しい装備がどんどん入る時期と新装備/技術体系(ドローンやAIなど)の実用化のタイミングがマッチした結果、チャレンジを恐れない活発な組織になっていると思う

まさにWW2前のドイツ陸軍みたいな感じ、両者の違いは軍事力を裏付ける経済力がけた違いに大きいことですね

会社の老化は止められない、て本がありましてね

この手の革新と保守の争いはあらゆる組織で見られます

そして基本的に特効薬が無いんですね

会社は割と簡単に衰退して世代交代が起こりますが、国家組織はなかなか潰れないので難しいところです

老兵は死なず、ただ去るのみ

んな訳の分らん人の名前を出すよりマートンの官僚制の逆機能を上げればいいんでは

まぁあとイギリスと言えばパーキンソンの法則もイギリスの事例が研究対象だけど

その二つは意味合いが違うかな

会社の老化~の方は時間経過による組織の官僚化の不可逆性について述べられた本だ

簡単に言えば若い組織は革新性があっても成長と共にそれらは失われるという内容

中国海軍にしろ明治期の日本海軍にしろどちらも官僚制ではあるはずなんだが柔軟性が高いように感じる

両者に共通するのは組織の若さで、反対に伝統ある組織は保守的に傾向になる

伝統ある組織は尊ばれる傾向があるがそのデメリットはあまり語られんよね

これって自衛隊にもまんま当てはまるんじゃないかな?

いや自衛隊だけじゃなく日本社会全体に言えることだけど。

と言うか、多くの先進国に当てはまる気がする

「現状を変えたくない」という考えは、人間の生存本能と表裏一体で、変えるのはどこの世界でも大変なことです。

社会で仕事をしている人なら一度ならず経験して、わかることだと思いますが。

ツイッターで手紙のスキャンを公開してますね。

よっぽど皆に伝えたいことなのでしょう。

敬意を表して訳文を。deepLです。

—

2022年1月12日

レイアット海軍、英国海兵隊、および市民サーバントのすべての国民へ。

自分の知っている安全なものにしがみついて、ぎりぎりまでしがみつかないで、自分の好きな時に行くべきだ、と言われます。

まず、女王陛下の英国海軍での勤務がどれだけ楽しかったかということです。私は世界中を旅し、ほとんどの人が夢見るようなことを経験しました。ディーゼル潜水艦、原子力潜水艦、小型船、フリゲート、駆逐艦、司令部、そして北アイルランドやイラクでの任務など、人、場所、経験、どれをとっても他の追随を許さないほどです。皆さんもそのような経験をされることを願っています。

私を長く知っている人なら、偉大な海軍が野心を失ってしまったという私の苦言を何度も聞いたことでしょう。私は、海軍が自己検閲をし、リスクを回避し、好奇心、自信、批判的思考能力を欠いていることに絶望したことがあります。私たちはこれらの資質を持ちながら、伝統というバラ色の色眼鏡と、失敗した現状に固執することでリスクを回避できるという偽りの信念を許し、変革の推進を回避してきたのです。第二代目シーロードとして、私は皆さんに、イラクサをつかみ、未来に直面して大胆になり、本当に自分らしい人間になるようにと挑んできました。この2年半は、不安と不確実と興奮が入り混じった期間でした。海軍に持続可能で成功する未来を与えるために、私たちは山を登らなければなりませんでしたが、大きな前進を遂げることができました。

海軍を正しい方向に、必要なペースで進めるために、全力を尽くす覚悟のある人がたくさんいることに、私は心を打たれています。しかし、変化の必要性とその価値は、決して空想の産物ではないことを理解してください。変革しなければ、私たちは失敗し、敗北するのです。より良い結果をもたらすために、あなたの潜在能力をフルに発揮すれば、あなたが思っているよりもずっと、全体を拡大し、改善することができるのです。私は、自分が可能であり、必要とされていると知っているレベルの野心を実現できていないことを悲しく思っています。しかし、それよりも、今日も明日も、そしてこれからも、組織の成功のために多くのことを行い、懸命に努力してくれる多くの皆さんに対して、私はただただ心からの感謝を伝えるしかありません。皆さんは、レーザーフォーカス、決意、そして野心さえあれば、どんなことも可能になるという私の信念を実現してくれました。

それで?私は、この偉大なサービスを、そして皆さん全員にふさわしい地位に導くために、今後とも皆さんにはこれまで以上に勇気をもって大胆に行動していただきたいと思います。近代化の列の先頭に立つこと、関連性を維持すること、業務上の優位性を取り戻すこと、いつでもどこでもあらゆる面で勝利への準備を整えておくことです。

最後に、後に続く人たちに向けて、私がキャリアの初期に受けた1つのアドバイスを伝えてください。昨日よりも良くなるように。それが私の遺産になることを願っています。

グレア ニック・ハイン

—

まぁ至って普通の内容だとは思うけど、そうはいないことが多い現実だというのもしかし。

指導者が全員これだはそれはそれで混乱して困るが、一定数そういう人間がいないといけないわな。

まあ、みんながみんな進歩主義で暴走しがちと言うのも困りますしね。

フィッシャー提督も功罪有りますし、ある程度組織内でバランスがとれてないと。

急先鋒で歯がゆい思いをしてたんだろうなって感じが伝わってきます。

戦後になっても、日本海軍は艦隊決戦したらアメリカに勝っていたと言い張る元士官が大勢いた、昭和の軍事雑誌にはそういう記事が多くて呆れる。

実戦で空母機動艦隊の有効性を証明した組織ですら内部はこれ。

戦争の全体図なんか考えない、ただ自分の立場だのが最優先な人間がいるんだよ

艦隊決戦構想って、アメリカ海軍のアルフレッド・S・マハンの理論を元に作られてるのが最高のジョークだと思う。後世に生まれた自分が言うのも何だが、仮定が日本海軍に都合良すぎててもうね・・・

艦隊決戦指向だった筈なのにスリバヤやサマール沖の体たらくを黛とかは結局反省しなかったという

海軍入ってずっと艦隊決戦艦隊決戦と仕込まれて、必死に砲術やら水雷やら習得してきて、いざ本番になると航空科に見せ場を奪われて悔しがっていた軍人連中が哀れでもありますが、

これは世の中が変わるときには避けられない。

物事に固執する人間はそれゆえに自滅します

何処の組織にも居るもんだね

その点ここ30年で急速に進化した人民解放軍は古い人間が少なくて羨ましいわ

旧態依然した体制にいら立つ現状はどこの軍でもあるんだろうけど、自衛隊においては現役の士官からそういった話さえ公に出てこない(もっと言えば日本の省庁全体)ことが非常に残念。

今の自衛隊の装備体系はサイバー戦と無人機戦闘にほとんど対応していないのは明らかで、幹部内でもそれを自覚している者は相当数いるだろうに、そういった声が他国のように国民には全く届いてこない。

余計なこと言わない方がキャリアとしては減点されないんだろうけど、そういった人たちがもっと積極的に危機感を発信することで、国防の議論をタブー視する異常な状態が変わるきっかけができると思うんだけどな。

情報を扱う部署のお偉いさんが職場ハメ撮り画像流出させてんのは空いた口が塞がらなかったですね…

自衛隊の問題や欠陥を指摘するのは左翼で反日行為だと叫ぶ輩がいるし(笑)

愛国心と愚かな自画自賛を区別できない人種こそ国家の敵だよ

現役の人だと田母神よろしく、言った翌日に惨dayモーニングしそう。

退官した人もあまり語らないか、言っても発言を取り上げようとしないんだよな。何故か毎θやトン京新聞に寄稿したりするけど、新聞の発行部数を考えると影響力が限定的にならざるを得ない

歳を重ねても変化し続けることを重んじる姿勢をお持ちとは立派ですね

人は老いるとどうしても保守的になりがちだから…

ここのコメント欄では自衛隊の守旧的態度がよく批判の的になりますが、個人的には人的にも予算的にも制約が大きい中で頑張っていると思います

〈ハイン副提督はフィッシャー提督のように偉大な革新をもたらし「海軍に次世代への飛躍を遂げさせたかった」と思われる〉

つまり46センチ単装砲でバルト海沿岸部を攻撃しろということだな!(彼は狂っていた)

冗談はともかく「慣れ親しんだ仕事のやり方が変わってしまうのを拒む勢力」は英海軍のみならず自衛隊も当てはまるなあとは思うものの、自分を含めた身の回りのアレコレを考えても耳が痛いぜ

第一大蔵卿、第一次海軍卿って名称がかっこいいから、日本も太政大臣を復活させよう

海将を、ふつうに提督と呼ばれば良いよ

陸将を将軍と呼ぶだけで、軍を名乗るのは戦争を始めるからだと叫びだす連中は無視してな、たんに国際標準に従いますってだけの話で

海将は海将で悪くないからいい。どうせ英語ならアドミラルだから。行政全部で律令制のネーミングを復活させるんだ。防衛省は兵部省(つわもののつかさ)にしよう

特段、軍隊、自衛隊に限った話でも無い。

一般企業でもよくある話です。事業プロセスの再構築で最も困難をもたらすのは、いつも変化を拒み安寧を求める従業員のマインドでした。

それまで積み上げてきたキャリアやノウハウを否定し、新しい事に取り組む事は、仮にその必要性を個としては理解できても、組織の中の立ち位置によって、諾々と受け入れられない状況に置かれてしまうものです。

イノベーションを成功させるには、組織のトップの強固な意志が最低限の条件ですが、それ以上に組織を構成する人々の危機感が重要です。自衛隊は、自衛隊という組織だけで成り立っているわけではありません。ステークホルダーである国民が、危機感を共有できていない事にも問題が有ると思います。

キャリア37年というとフォークランド後に入隊という感じですかね。まさに英海軍が下り坂を転げ落ちる過程を通しで見ていた世代としては、最後に一言言いたくなる気持ちも分かるような。

戦力削減と地域プレゼンス低下の負の連鎖を続けてきた英海軍にあってQE級の建造は正真正銘誇れる成果だと思いますが、確かに水上艦隊の先進技術導入は米中はもとより日露などと比べても一段遅い印象はありますね。

ただ、例示されている先進技術のうちいくつかは駆逐艦やフリゲートによる海域警備任務で必要になるものですが、つい最近まで英海軍はこの種の作戦能力を少しずつ手放そうとしていた訳で、そう無闇に責められないのではないかなという気もします。最近変わりましたがこの何十年かの英軍は、本土周辺の防衛能力を削減して海外への長距離展開能力を優先していました。QE級を中心とした航空艦隊に水上艦隊予算のすべてを費やす中で、無人哨戒機や掃海システム構築が後回しや放棄されていたとしても疑問には思いません。

米海軍も無人偵察機構想を葬ってるし、冗談抜きで中ロの方が革新的な事やってるんじゃないかなあ。ズムウォルトやフリーダムとか見ると

第二次世界大戦最初に、ドイツの機甲部隊に突撃して全滅したポーランドの騎兵部隊、あの繰り返しは避けたい。

とっくに馬から戦車の時代に代わってるのを誰も教えてくれなかったのかな、いや、あえて現実を判ろうとしなかったんだよ。

当時のポーランドは工業化で出遅れてたから機械化部隊が整えられなかった、だから馬で戦えるという幻想を持つしかなかった。

英国人はそこまでバカじゃないんだよ