日本が導入するF-35の価格が適切なのか高すぎるのかという記事で、戦闘機導入の相場について分からないという声があったので今回はフランスのラファール導入にかかる費用について記事にしてみた。

前回記事:高価過ぎる? 1機240億円も必要な日本のF-35追加導入は正しいのか

第4.5世代戦闘機ラファールの導入費用が高額になる要因はどこにあるのか?

フランスのダッソーが1980年代に開発した戦闘機ラファールはクロースカップルドデルタ翼を採用した第4.5世代戦闘機だが、空母で運用していたF-8E(FN)やシュペルエタンダールの後継機として使用できることを要求されていたため他の第4.5世代戦闘機と比べととやや小型で、ラファールの大きさや重量はレガシーホーネットやMiG-29に近い。

出典:Tim Felce / CC BY-SA 2.0 フランス空軍のラファールB

2003年頃に初期作戦能力を獲得(海軍仕様のラファールM)して本格的な運用が始まったがラファールの開発・改良は現在も続けられており、レーダーやエンジンの機能強化、ネットワーク機能の強化、ヘッドマウントディスプレイへの情報表示を最適化するための人工知能の搭載、対ステルス機用に再設計され感度の向上した赤外線シーカーを搭載する空対空ミサイル「MICA NG」や新たに開発された1,000kg爆弾用の精密誘導装置「AASM」などが統合されたF4仕様を開発中で2025年頃(一部機能は2022年頃に提供)に提供を開始する予定だ。

そして今回の本題であるラファール導入が高額になる理由についてだが、ますはラファールの生産単価について見ていく。

2014年の資料によればラファールの生産単価は以下の通りになる。(参考資料:2014年予算案の補足資料)

- 空軍向けのラファールB(複座型):7,400万ユーロ=約93億円

- 空軍向けのラファールC(単座型):6,880万ユーロ=約86億円

- 海軍向けのラファールM(単座型):7,900万ユーロ=約99億円

しかし別の資料によればラファールの生産単価は1億ユーロに近いと言われており、正確な数字までは判明しないがラファールの平均生産単価は約7,000万ユーロ~1億ユーロの間ではないかと推定される。(参考資料:2013年に議会へ提出された2014年から2019年までの軍事計画に関する規定)

出典:public domain カタール空軍のラファール

では、このラファールを開発国以外の国が導入した場合、どれぐらいの費用が必要になるのかだが、これまでラファールを購入したのはエジプト、カタール、インドの3ヶ国のみで、各国の契約額は以下の通りだ。

- エジプト:総額52億ユーロ(約6,500億円)で24機導入1機あたりの導入費用は約2.2億ユーロ(約270億円)

- カタール:総額63億ユーロ(約7,600億円)で24機導入1機あたりの導入費用は約2.6億ユーロ(約310億円)

- インド:総額78.7億ユーロ(約9,800億円)で36機導入、1機あたりの導入費用は約2.2億ユーロ(約270億円)

各国の契約総額にはラファールの購入費用以外にパイロットやメンテナンスチームの訓練費用、各種保守パーツ、ダッソーによるサポート費用、地上シミュレーター装置、搭載兵器、消耗品等の費用が含まれているため純粋なラファールの機体単価は不明だが、一般的に機体単価の2~2.5倍が戦闘機導入費用の相場と言われているため上記の生産単価が正しければ概ね一般的な相場内に収まっていると言えるが、元々の機体単価が約7,000万ユーロ(約87億円)~1億ユーロ(約125億円)と第4.5世代戦闘機にしては高価過ぎるので導入費用の総額も驚くほど高価になってしまう。

補足:参考までにF-16Vの導入費用(機体単価ではないので注意)は、1機あたり約1.2億ドル(約130億円)~約1.5億ドル(約162億円)前後

エジプトとカタールの契約内容については詳しい情報がないので良くわからないが、インドの契約内容については不正行為疑惑が取り沙汰された際に機密扱いとなっていた契約文書が一部流出したため、総額78.7億ユーロの中身について多少説明ができるが、一から全て説明すると話が複雑になるので要点だけ絞ると以下のようになる。

出典:public domain インド空軍のラファール

インドのラファールにはインド固有の機能強化(India Specific Enhancements)が組み込まれており、フランス側は組み込み費用として13億ユーロ(約1,600億円)の開発コストを要求したためラファールの価格が約16%上昇、さらにダッソーは受注総額(契約総額ではないので注意)の50%相当をインド国内に再投資(オフセット契約)することを約束、インド国内にダッソーが開発したビジネスジェット「ファルコン」と戦闘機「ラファール」の部品製造工場を建設・運営をしているのもラファールの価格を上昇させる要因になっている可能性が高い。(参考資料:Dassault)(参考資料:news18)

ここまでの話ならインドの要求に応えた結果なのでフランス側に非は無いと言えるが、実はインド固有の機能強化について怪しい点がある。

契約内容が完全に公開されている訳ではないので正確にインド固有の機能強化が何なのかは不明なのだが、幾つかの情報を総合するとインドのラファールはF3バージョンのカスタム仕様機で固有の機能強化が13個含まれており、独自の照準システムを組み込んだヘッドマウントディスプレイの統合、曳航式のデコイの搭載、空中発射型巡航ミサイル「SCALP-EG(ストームシャドウ)」や長距離空対空ミサイル「ミーティア」の統合、標高4,000mの高地にある基地でコールドスタートから迅速に離陸できる能力等が追加されている。(参考資料:THE ECONOMIC TIMES)

出典:David Monniaux / CC BY-SA 3.0 ラファールの搭載兵器、左下がSCALP-EG

管理人が怪しい点だと指摘するのはラファールはF3バージョンまでにSCALP-EGやミーティアの統合が完了しているにも関わらず、インド側はラファールの標準武器パッケージに含まれていなかったSCALP-EGやミーティアの運用能力を獲得したと主張しているため、フランスが海外輸出するラファールF3の固有機能はバラ売り(オプション扱い)されている可能性が高く、フランス側が要求した組み込み費用13億ユーロ(約1,600億円)の根拠自体が怪しい。

これを横暴と受け取るのか技術を開発した国の権利と受け取るのかは人それぞれだが、各国が武器取引の見返りに技術移転を要求して独自開発に切り替えようと必死なのも、日本が次期戦闘機の開発で独自改造の権利を確保することを挙げているのも、このような理由から来ているのだろう。

因みにラファールのプログラム総費用(開発研究費用+ラファール286機取得予定費用の合計)は2017年時点で467億7,300万ユーロ(約5兆9,000億円)に達しているが、海外輸出で約193億ユーロ(約2兆4,000億円)稼ぎ出しているため、実質的なフランスの負担はこれよりも軽いと見られる。

以上が、ラファール調達に関する費用面の考察で何かの参考にでもなれば幸いだ。

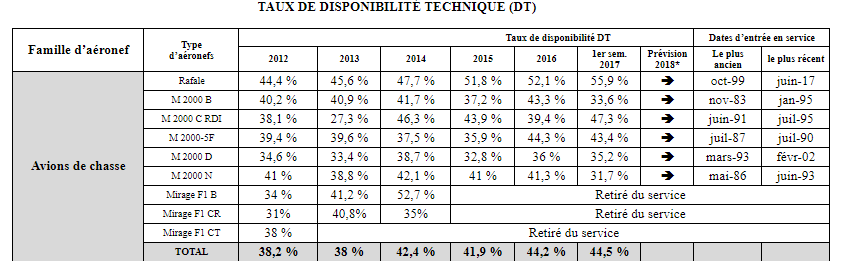

余談だがF-35の稼働率が低いと問題になっているが、フランス空軍と海軍のラファールの平均稼働率は55.9%(2017年)で問題となっているF-35の稼働率よりも低いという数字を発見(管理人的には初見)してしまった。仏議会の資料なので信頼できる数字だと思うが、まあ参考程度で

関連記事:サプライズ過ぎた? 仏戦闘機ラファールが民間人を空中に射出した事故の真相

※アイキャッチ画像の出典:public domain ラファールB

製造業では利益率が10%あれば相当優秀な方ですが武器輸出がそこまであるとも思えないので海外の売上が193億ユーロと言っても実際には雀の涙じゃないですかね

製造原価が1億ユーロだとしてもその他の原価(保守費用やサービス費用)がよく分からないのですよね。

なので販売価格が2.6億ユーロだとしても利益率がよく分からない・・・。

取り扱うモノの価格の桁はとても大きいので、利益率10%程度ではリスクを考えると恐ろしいものがありますね。

私は利益率20%程度の仕事をしているので、仮に製造業基準の10%だとすると大きな商売なのにこんな利益率じゃ事業として続けるのはちょっと・・と思ってしまいます。

日本企業も防衛省相手じゃ儲からないだろうな・・と同情しますし、国益の下犠牲になってくれているのだと感謝するしかないです。

F-3事業も儲からないのだろうなあ・・。

ユーロファイターはラファールより高いと聞くし、まだましかもしれない。

F-16Vがコスパ良すぎるだけなのかも。

ロシアや中国製の値段が気になる。

そして、KFXの価格も。KFXの販売価格は税金でダンピングするだろうけど、結果的に国富が流出するだけの輸出事業になるのかな?

軍産複合体は世界各地でやりたい放題

そのうちマンガみたいに企業が国家に戦争をさせるケースが出てきませんようにと

その感覚はマスメディアに毒されすぎかと。

国家解体戦争かな?

前世紀のテクノスリラーで流行ったネタだねえ…

コングロマリットなんて縮小する一方で戦争は儲からんてのがここしばらくの通説なんだけど

コールドスリープでもしてたのかね?

最近のネタはGAFAですよ

おっ、冷戦時代にアメリカが双子の赤字に悩まされたりソ連が経済崩壊しなかった異世界から来たのかな?

軍産複合体の暗躍なんて漫画と現実の区別した方が良いですよ。

なかなか見ない話題なのでためになりました

戦闘機導入の相場について分からないと言う人に指摘して置くと、戦闘機に限らず兵器に「単価」はまず存在しないと思って良い

そもそも兵器の年間調達数と言うのは意外に少なくて、例えば戦闘機は年間だと米軍でさえ100機を超える程度を調達するだけだし、日本だと年間10機程度しか調達しないから、戦闘機を輸出している国でも事実上手作りで作っている状態(戦車も似たような物だし、軍艦はもっと調達数が少ない)

だから単価が元々高い上に調達年度によって単価自体が変動するし、それに今回管理人さんが指摘している様に調達時の条件やカスタマイズの内容等で価格は幾らでも変動するから、比較する時はその条件を精査する必要が有るよ

ちなみにF-16Vが最近の戦闘機としてはバカ安なのが目立つけど、これはF-16の開発から半世紀近くが経過(初飛行が1974年)して開発費の減価償却が出来ている上、既に4500機以上も製造された実績が有るのでレーダー等の近代化を施していても製造価格が安く出来ているのが大きいと思う

ダッソーのこれまで製造したミラージュⅢ/Ⅴ、ミラージュF1、ミラージュ2000は海外に結構売れたのにラファールが今一つ売れていないのは同時代のアメリカ製戦闘機より求めやすい価格というアドバンテージを失ったという理由も有るのだろう。

確かにそうですね!

根本的にラファールを双発機にしましたが〜そもそも双発機にする必要が有ったのか問題では?

勿論、海軍機は双発にした方が安全性は高まりますが…双発機でも落ちる時は落ちるし、双発機に拘ってた米海軍ですら結果的に仕方なく単発機のF35Cを選択してますので〜逆に単発機しか造ってなかったフランスがわざわざ双発機を造って価格的なアドバンテージを失った事は皮肉だと思います。

フランス製では推力の大きなエンジンがないから双発にせざるを得なかったのではないでしょうか?

フランスはミラージュ2000の時点で95.13 kNのエンジンンを実用化しています。

ラファールのエンジンは75kN。ただ小さく作っただけです。

ラファールの計画時、F-35の要求に達するエンジンは世界のどこにもありません。

F-2も元々、日本独自設計の機体にF404双発で行く予定でした。

嘗てミラージュシリーズが良く売れたのは、身もふたもない言い方をすれば、アメリカからもソ連からも買いにくい国々がこぞって購入していたから。

今は大抵米露のどちらかから買える上に、米露(中)製の方が安いのでラファールの売れ行きが今一つに。

ラファールはそれなりに性能は高いしコスパも悪くないはずなんだけど、現状の米露中の機体が安すぎるんだよね……。

本当に身もふたもない言い方ですね(笑)。フランスのミラージュシリーズは米国やソ連製と比べてコスパを含めて明らかに優っていたことはあまり無いと思います。米国のセンチュリーシリーズはあまりにも偏った機体ばかりで、汎用性に欠ける部分はありましたが。その後のF-4ファントムIIやF-111は高価過ぎて買える国は少なかった。強いて言うならミラージュシリーズのライバルはF-5やMiG-21あたり?

それともう一つ理由がある

フランス製戦闘機は機体だけでなく兵装や装備品も殆ど全部独自規格で作って来たので、単価だけで無く維持費も割高になるし、他国との装備の共通性が非常に低い

その為、冷戦終結後の国防予算削減とNATOに代表される集団安全保障(多国籍の有志連合も含む)による軍事作戦の増加と言う流れの中で各国が装備の共通性を求めた結果、NATOスタンダードの兵器(主に米国製)が売れる時代になった為、NATO諸国の中では装備の共通性が低く、価格ではロシアや中国よりも劣勢なフランス製のラファールはまるで売れなくなった訳

それでも近年の国際環境の変化で、米国から武器を買いたくない事情を抱えた国が増えたから、ラファールは近年、それなりに売れる様にはなったけどね

ぶっちゃけ防衛産業って価格高いけど原価もそれ相応に高い訳でボッタクリ価格でボロ儲けって糖質の妄想かただの夢でしかないっていう……

現代の軍需産業なんて国とのパイプ作りがメインで、民需部門に比べれば儲けは微々たるもんだよな

ダッソーも日本じゃCADやシステム会社だと思われてるし

おっと韓国の悪口はそこまでだ!! でもロシアはそれでやってるからやり方次第で儲かるんじゃないかな?

ロシアのやり方はアコギすぎない?

ここ20年の航空メーカーの売上高見ると軍需メインの企業は、約5割増のロッキード除くとノースロップ、レオナルド、BAE等はほとんど据え置きか微増程度なのに対して、民需メインのエアバス、ボーイングは倍に増えてる。

一部の御方が仰っている、アメリカの経済は軍需産業で回っているとか、一体どこの世界の話なんですかねえ。

ボーイングもエアバスも軍事部門が有りますね。 更に言えば軍需産業ではなく軍産複合体なのが正しい。

生産業や鉱業を除きアメリカの工業界と製造業にはこの軍産複合体傘下の企業群が密集しており、複合体で研究された技術が特定企業に売買又は譲渡されているのが現実。

記事のラファール単価と輸出価格を見てたのか? 戦闘機製造で利益率二割程度じゃ安定供給先(顧客)が無いと死ぬぞ。だから輸出先にぼったくり価格(販売品目総額の2~3倍)で売って儲けてる。利益率は原価の二割どころか五割以上(原価100億の商品を250~350億で売る)。

大量生産された物じゃないから値段はその分跳ね上がるが、だからと言って大量の供給先が見込めなければ利益率1割なんて即倒産レベルだよ。

仏は2007年頃に、予算不足で戦車も戦闘機も独並みの稼働率になってたような

稼働率は日本が頭おかしいだけで予備機体ふくめれば多分フランスぐらいでもふつーなんじゃないかなぁ。だから韓国意外と健闘してるのかも、

その手の話を盲信しすぎるのは危険かと。

具体的な数字はどこからも出ていないのですから。

当然ながら国防上出す意味はありません。

日本の稼働率か高いってのは眉唾かと。予備部品が足りないから普通に共食い整備してるし、他国と同様飛行時間の制限もしてる。

日本の戦闘機の稼働率が良いというのは、以前は事実だったと思います。

空自全体でみた機体更新サイクルの中で、ボーナスタイムともいえる時期があった。

2010年頃であれば、後期型のF-15JやF-2の機齢が軒並み若く、中国空軍もいまよりはおとなしかった。

ただ当時は良くても、そのまま10年も立てば、条件は悪化するしか無いわけでして

韓国の稼働率は期間内に1度でも稼働すれば稼働機扱い、と聞きますね。

期間の頭に機体Aを飛ばして、その後で機体Aから部品外して部品Bに積んで期間内に飛ばせば稼働機は2機、って計算。

搭載兵器は全てフランス製で統一しなければならないとか燃費の悪いエンジン積んでるとか

イニシャルコストには出てこない金かかる要素もあるしね

なんで企業がわざわざ儲からない上にハードルの高い分野に手を出すものか(笑)奉仕活動な国防ならまだしも輸出にまでね、

第一次湾岸戦争のあと、クウェートの復興事業を米国のなぜか軍事複合体が次々と落札してるのを知ってピンと来たよ、本体でなく周辺機器で利益をあげるとね

軍需産業=インクジェットプリンター産業www

兵器の売買は相手国の民度に関係する。

日本は10式が8.9憶とかリチウムそうりゅうが700憶とか安すぎて頭おかしいレベル、海外なら平気で3倍はふんだくる。

相手によっては原価の数倍を吹っかけかなりの部分はリベート(賄賂)に使う、これで双方WinWin,買う方が当然のこととして要求してくる。日本はこれができない。

もしマスコミにばれたら会社が潰れるほど叩かれる、これが日本の兵器が売れない主な理由。

10式は海外と比べても高い部類じゃね…?

姉理科はサウジにM1A2を20憶で輸出したことがある、再生品のM1を。

日本は原価+製造費+利益の合計額で自衛隊に納入するからP-1が230憶、C-2(輸入のエンジンが高い)が300憶でライバルのA400MやP8Aに比べたら大幅に安い。

多分F-3も100憶を切るだろうと予想している。

当時 競合プランで最安! なF-16ベース共同開発なXF-2(FS-X)がいつの間にやら 膨らんで行きましたからねぇ、、

眉唾です

あれはF-16のライセンス料とエンジンの購入価格が高すぎたからだといううわさがある。

だからアメリカはどうしてもF-3にかかわりたい、そして防衛省がF-22とF-35のハイブリッドを拒否した理由の一つ。

F-3はどちらも国産だからその点は全く問題ない。

具体的な数字も出さず、高いだとか安いだとかの挙句うわさが云々とか、最早TDN妄想ですやん。

そもそもF110やF100が30億も50億もするなら、なんで双発かつライセンス生産のF15JがF2より安いんですかね。

ラファールの稼働率は機体より運用してるフランス軍に問題ありそうな(欧州はどこもそんなだし)

Mirage4000来のダッソーファンである自分としては

自主開発を貫いてほしかった、、

そういえば、インドF-Xのあたりってタイフーンにミーティア搭載出来てましたっけ?

タイフーンの糞高い値段は、ミーティア搭載もオプション価格になっていて別枠請求する気満々だったんじゃあ