米国のミサイル防衛局は極超音速滑空体(HGV)をどのように検出して追跡を行い迎撃を行うのかを説明したアニメーションを公開した。

参考:Missile Defense Agency GPI Scenario Animation

HGVの迎撃にとって宇宙空間に配備するセンサーが如何に重要で弾道弾迎撃ミサイルとは異なる能力を備えた迎撃ミサイルも必要

ロシアや中国が実用化した極超音速滑空体(HGV)は古典的な弾道ミサイルとは異なる飛行経路を経由して目標に接近してくるため「既存のシステム」では迎撃難易度が高く、これに対応するためには新しい迎撃システムの開発が不可欠と言われている。

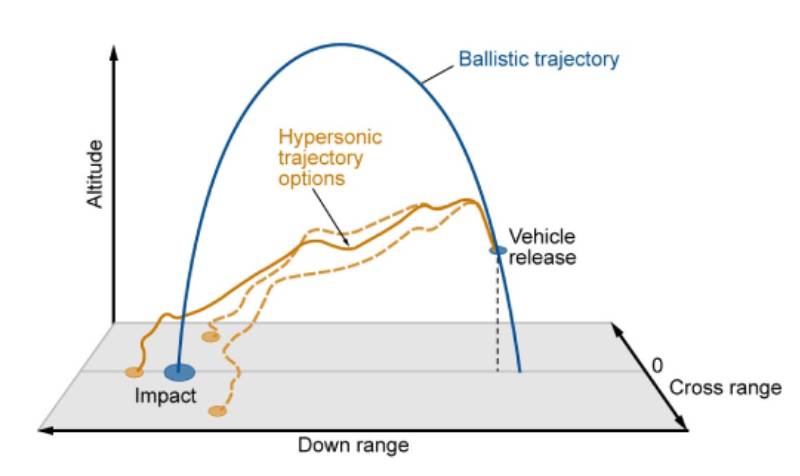

上昇用のロケットブースターから切り離された弾道ミサイルの弾頭部は非常に高速で落下してくるものの飛行経路は古典的な弾道コースを描いて落下してくため目標の発見や追跡、インターセプトコースの計算はHGVに比べると単純で迎撃手段もSM-3やサードなど複数のミサイルが実用化されているのだが、HGVの最高高度は弾道ミサイルとは異なり宇宙空間に到達せず大気圏上層に沿って飛行を行い「唐突に予測不可能な飛行コースの変更」を行うため弾道ミサイルの特性に合わせたセンサーや高高度で迎撃することを目的にした迎撃ミサイルでは対応が難しい。

出典:米国政府説明責任局 弾道ミサイルと極超音速滑空体の飛行コースの違い

特にHGVは極超音速と呼ばれるマッハ5.0以上のスピードで接近してくるためレーダーレンジが比較的長いSPY-1や後継のSPY-6をもってしても単体でHGVを処理するのは難しい=要するにSPY-1やSPY-6の最大探知距離よりももっと遠距離でHGVの検出と追跡を始めなければ十分な対処時間が確保できないという意味だ。

このHGVによる攻撃から高価な軍事資産=原子力空母を如何に保護するのかを米ミサイル防衛局がアニメーションを用いて説明した動画を公開、多くの海外メディアが注目している。

簡単に動画の内容を説明すると米空母を狙うHGV×4発の発射を宇宙空間に配備したHBTSS(極超音速・弾道追跡宇宙センサー)が上昇段階で検出、そのままHBTSSは上昇用のロケットブースタから切り離され大気圏上層に沿って飛行を開始したHGVの追跡を行い収集したデータをセンサー・フュージョン・アーキテクチャ「BOA」経由で送信、このデータに他のセンサー資産が収集したデータも統合してC2BMC(ミサイル防衛に特化した指揮管制システム)経由でイージス艦に交戦情報を供給、イージス艦は自身のレーダーで捕捉してないHGVとエンゲージ・オン・リモート(EoR)で交戦を開始するという内容だ。

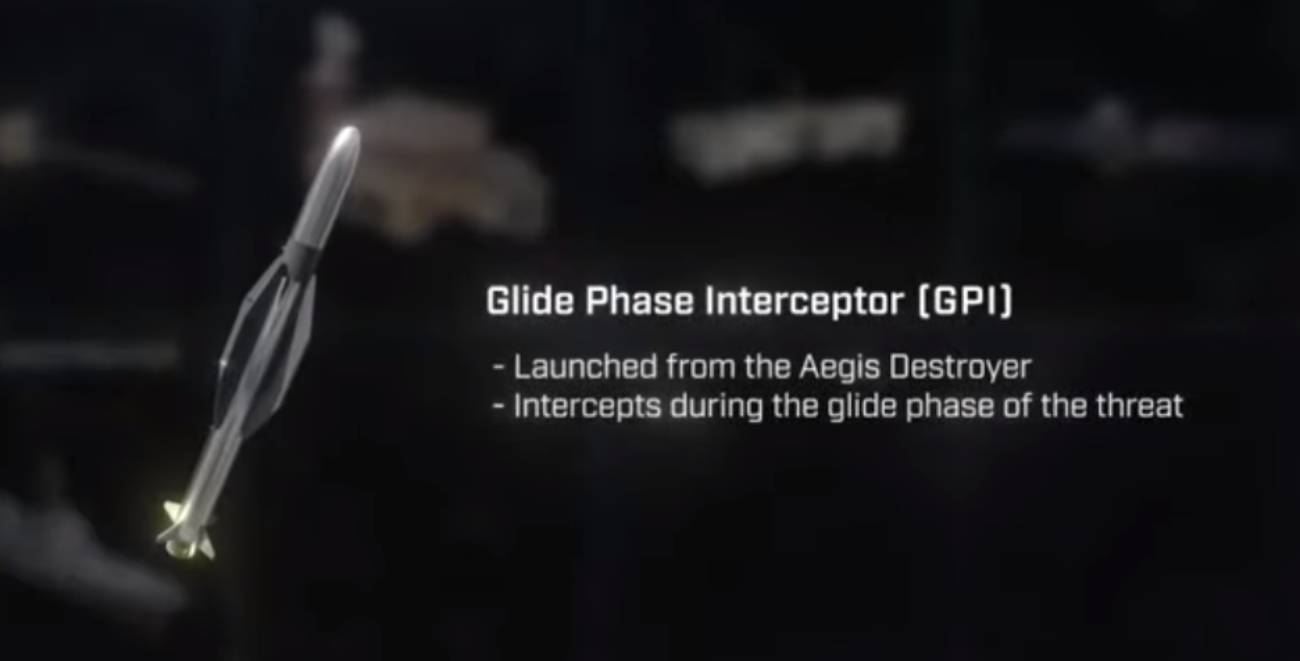

このHGVと交戦するの使用されるのはGPI(Glide Phase Interceptor/グライド・フェーズ・インターセプター)と呼ばれる新しい迎撃ミサイル(構想段階で開発の実態はない)で、HGVとイージス艦の距離が詰まればSM-6も迎撃に加わることことが示唆されている。

出典:Missile Defense Agency

公開されたアニメーションを見る限りGPIはSM-6が届かない遠距離でのHGV迎撃を担当するように描かれているので、GPIの交戦距離は400km以上(開発を進めているSM-6BlockIBの交戦距離は推定300km以上)あるのかもしれない。

飽くまで米ミサイル防衛局が公開したアニメーションはHGV迎撃のコンセプトを描いたものなので今後出来上がるものと異なる可能性もあるが、HGVの迎撃にとって宇宙空間に配備するセンサーが如何に重要でHGVを迎撃するサイルは弾道弾迎撃ミサイルと異なる能力が求められているのがよく分かる。

さらにアニメーションで描かれている一部のHGVはイージス艦が搭載するSPY-1もしくはSPY-6による検出を最大限遅らせるため検出距離の外側を沿うように飛行(アニメーションの中でHGV4と表記されているやつ)しており、単体のイージス艦で極超音速滑空体に対処できるというのは幻想に近いのかもしれない。

まぁ米ミサイル防衛局が公開したHGV迎撃コンセプトアニメーションに登場するHBTSSやGPIは現時点で実用化されていないのだが、このアニメーションを分析した米メディアは「ミサイル防衛局が提案するHGVの迎撃アプローチは控えめに言っても複雑すぎる」と指摘しておりHGVを迎撃側の技術的負担は弾道ミサイル迎撃の比ではないないのだろう。

参考:Missile Defense Agency Lays Out How It Plans To Defend Against Hypersonic Threats

関連記事:米国防総省、極超音速滑空体を使用して開発中の艦対空ミサイル「SM-6 BlockIB」をテスト

告知:軍事関係や安全保障に関するニュースが急増して記事化できないものはTwitterの方で情報を発信します。興味のある方は@grandfleet_infoをフォローしてチェックしてみてください。

※アイキャッチ画像の出典:public domain 米国が研究していた極超音速試験飛翔体 Falcon HTV2

迎撃するのは諦めてその予算で極超音速ミサイル配備したほうがよっぽど効率が良さそう

なんの効率やねん。ノーガードの殴り合いしたら空母機動部隊出すアメリカのほうが負けるだけじゃないですか

同じように空母機動部隊を整えつつある中国側は、将来予想されるアメリカからのHGV攻撃に対する防衛にどう取り組んでいるのだろうか

盾と矛の関係だから、当然に対策を研究してるはずなんだが

大陸から迎撃ミサイル撃つ気じゃないかな

連中は空母作っても米空母みたいに本国から遠くに展開する気は無いみたいだし

それはそれで凄いシステム構築だね

その複雑さと規模は米軍と大差ないだろう

どう取り組むって・・・戦術核の低衛星軌道上での爆発(SATCOM破壊)に続けてHGV弾頭の飽和攻撃しかないでしょ。対峙する我々は、衛星システムの高軌道化、SM3、GPIとSM6をVLSに大量に装備した大型イージス艦艇を多数配備展開するんでしょうね。

今でさえ弾道ミサイル迎撃できるかわからないのにそれ以上難しいそんなもんに予算の制限がある中で投資するのは戦略ミスだろ

隠蔽と早期発見の要であるセンサーとシューターの分離に投資をさらに増やしたり大型空母みたいなやられたらダメージが大きいもんは退役させてその分軽空母を増やして戦力の分散を図るとかあるやろ

どうせ相手の極超音速ミサイルの飽和攻撃食らったら終わりなんだからやられる前にやるって方向にシフトしろよな

迎撃するのは諦めて昔の戦艦のように装甲を厚くしよう

潜水空母にしようぜ

ブルーノア?

ふつうの潜水艦を増勢したほうが早くて安上がりだと思うけど

ミサイルやUAVの進展が潜水艦の能力をも拡張してくれる時代だし

まさに北朝鮮。米も下手に手が出せないでいる。

俺は賛成。核は無理ならEMP弾頭で

核兵器を用いないEMP兵器の有効半径はせいぜい100mぐらいでまだまだ実用にはほど遠い

核兵器を用いたEMP攻撃は範囲が広すぎて国のインフラごと潰す、つまり相互確証破壊レベル

現代の米軍が各種装備に対EMP装備をあまり付けなくなったのも、非核なら対策するほどじゃなく、かといって核を用いたEMP攻撃する時は核そのものの撃ち合いにもなっているから無意味と考えたから

なるほど いいね君 すごくいいよ

わかりやすいです

>核兵器を用いないEMP兵器の有効半径はせいぜい100mぐらいでまだまだ実用にはほど遠い

ソースはありますか?

>現代の米軍が各種装備に対EMP装備をあまり付けなくなったのも、非核なら対策するほどじゃなく

米軍が各種装備に対EMP装備をあまり付けないというソースはありますか?

もしそれが本当ならば、日本の防衛装備庁が研究を進めているHPM兵器に対して米軍は無力だということになるのですが…

中共なら核EMPは公海上での艦艇相手の戦いなら普通に使ってくると思う。台湾で使うかは知らんが、使う想定でいた方が無難。

配備ミサイルの多い方が勝つわ

SM6の公称交戦距離は30000m以下の航空機相手な数値だろうし、

HGVは成層圏や中間圏あたり飛んで来るんでGPIの飛距離を、

SM6のBMDプロファイルと比べるならともかく、SM6の対空プロファイルと比較はそう単純ではないでしょう。

ところで話は変わるが、GPIがSPY6以外で使えるのかが気になるな。

アショアから迷走して、更に何千億円藻掛けたSPY7のイージス搭載艦がHGVに無力ですとか笑えない。

レーダーに依存して無さそうだからイージスシステムのベースラインやC2BMCに依存するのでは?

現在運用されている赤外線監視衛星の能力はめちゃめちゃ高いね

ウクライナで旅客機撃墜された際のミサイル検出したりシナイ半島でも断言したり

ブースト段階ならこれまでの技術で検出可能だろうが、飛翔を追尾するとなると宇宙空間からのレーダーという事かいな

都市部でのコロナで体温高い人を一網打尽にできたのにね

つまんねぇこと言ってんじゃねぇよ。

うちの奥さんが夜な夜な出かけていくのですが

補足できますかね?

ちなみに水色のヴィッツに乗ってます。

知らねぇよ。GPSでも仕込んどけよ。

嫁を探知してどうする、あんたの迎撃能力が無いのが問題の根本だろうに

まずミサイルを何とかしろ

奥さんは原子力関連の研究員で、夜な夜なアラブ系の男と密会している。

と報告すればNSAも動いてくれるはずです。

攻撃にも迎撃にも利用される軍事衛星はどうやって守るんだい?

偵察衛星それ自体も大気圏境界面を飛び跳ね移動する滑空飛翔体にするとかかな

地上発射型の衛星破壊ミサイルもあるし手を出したら終わりって状況にするしかないんですかね…

現状は数で勝負だったような

動画見る限りだと、衛星に搭載されたHBTSS(極超音速・弾道追跡宇宙センサー)の索敵範囲は限定的で常時広範囲を監視し続けるのは技術的にも難しそうだな(宇宙レーダーは天候にも左右されるし)。現状実施されている日本のミサイル防衛みたいに衛星画像解析などを通じて発射兆候が確認された場合に射点付近に索敵レーダーを向けて、そこから追尾する方式だと効果は限定的だし、液体燃料式のICBMじゃないんだから車載ランチャーに装備したりコンテナに秘匿したり、隠し場所も発射場所も自由自在と見たほうがいいんじゃないか。加えて言うと、イージス艦の迎撃ミサイルは直撃型でも破片型でも進路を塞ぐように飛翔するけど、かなりの自由度で回避機動や無作為の機動をとるマッハ5近い飛翔体に、亜音速の誘導弾でどこまで迎撃効果が期待できるか疑問だ。弓矢でライフル弾を撃ち落とすようなものだろう。

レーダーは天候に左右されないから全天候型の戦闘機ができたし

軍用レーダーと気象レーダーとはまた違う

ミサイルは固体燃料でも赤外線衛星で初期ブーストを検知できる

マッハ5で高機動は不可能だぞ

まず改行という概念を覚えてほしい

天候が悪く衛星では探知できず、空母は見通し外を飛翔してくるので探知できないというのであれば、OHレーダーはどうかな?

護衛艦隊全体でHFアレイを形成して…ムリかな。

>かなりの自由度で回避機動や無作為の機動をとるマッハ5近い飛翔体

HGVの速度は極超音速なのでマッハ5.0以上かと。

>亜音速の誘導弾でどこまで迎撃効果が期待できるか疑問だ。

動画の内容によるとHGVとイージス艦の距離が詰まればSM-6も迎撃に加わることことが示唆されていますが、このSM-6の最高速度は英語版Wikipediaに拠れば、マッハ3.5ですね。

GPIは構想段階なのでスペックは定まっていないと思われますが、HGVを迎撃対象とすることから、それ相応の速度となることでしょう。

完成したらアルテミスの首飾りと名付けよう

首都防衛用の無敵の防衛兵器になるぞ

今更だけど大気の薄い高高度で空力だけを利用して「唐突に予測不可能な飛行コースの変更」を行うというのもすごい話だし、

低空での高機動という負荷に耐え、速度が落ちることもないっていう技術自体が想像を絶するものなのだからそれを迎撃する技術となると…そんなもの実用化できるのだろうか?

これは弾道飛行と比較して飛行コースを変更できるって事で

高機動可能ってどっかに書いてある?

未来位置の予測が困難ってのが肝だと思うけど

勘違いしてました。確かにその通りですね。予測が困難ではあるけど不可能というわけではない、だからこそアメリカも迎撃システムの構築を目指しているのでしょうし

画像を見ると日米がそれぞれ開発中のHGVは所謂ウェイブライダー技術が適用されているようです。

そこで防衛技術庁資料を参照してHGV飛しょう体の制御方式を推測可能と思われます。

事前の事業評価によれば、大気が希薄な高高度領域では操舵翼のみによる制御は困難でスラスターのようなACS(Attitude Control System)が必須、遷移領域ではACSと操舵翼の複合的滑空制御技術が必要としています。飛行速度からいって唐突と言えるような急激な運動制御は困難でしょう。

また、迎撃用飛しょう体についても高高度領域で機能するサイドスラスターとジェットタブ式TVCによる推力制御により高高度領域高応答誘導制御技術を確立するとしています。

HGVより迎撃飛しょう体の応答性・運動性が高ければ迎撃は不可能な話ではないのかと。

その際に対処時間を確保し迎撃成功率を向上するために、より遠距離での目標探知及び追跡可能なセンサシステムが必要になります。

今のところは動画にあるシステムは提案・検討中の一案てな捉え方で良いと思います。

今日は昨日と違って落ち着いたコメント欄で読みやすね。

データの取れるラファール♪