米国のミッチェル航空宇宙研究所は「大規模な投資がなければ空軍の老朽化した戦闘機戦力は破綻する。現実世界のニーズは戦闘機戦力の能力を上回っており、この深刻さを国民に理解させるには大きな戦争で負ける必要があるのかもしれない」と述べた。

参考:Accelerating 5th Generation Airpower: Bringing Capability and Capacity to the Merge

参考:New Study: USAF Needs Big Cash Infusion to Overcome Aging Fighter Fleet

米空軍の戦闘機戦力は2,000機を下回る可能性が高く、中国空軍の差は急速に縮まりつつある

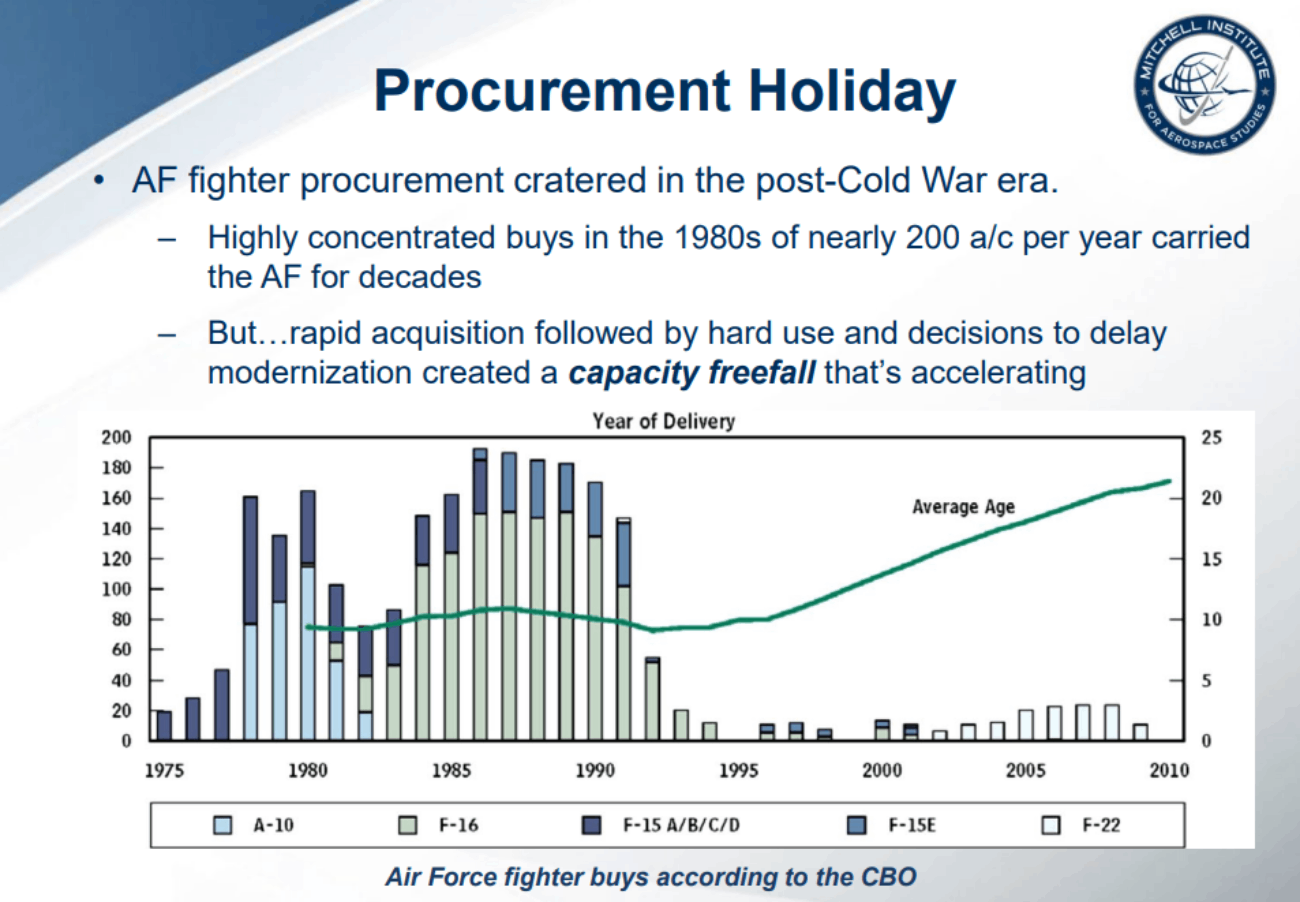

ミッチェル航空宇宙研究所は6月末に発表したレポート(Accelerating 5th Generation Airpower)の中で「現在の戦闘機戦力は老朽化(A-10、F-15C/D、F-16C/D、F-15Eの平均機齢は41年、38年、32年、30年)が進んでいる」と指摘、レポートを執筆したジョセフ・グアステラ元空軍中将は「計画された耐用年数を過ぎている。機体が古くなればなるほど必要な整備と部品交換が増加し、その影響でパイロットの飛行時間が減少する。中国空軍のパイロットは米空軍のパイロットよりも飛行時間が長く、この差が実戦で違いを作り出す」と述べた。

出典:Mitchell Institute for Aerospace Studies

さらにレポートは「冷戦終結後の予算削減で空軍は戦闘機の在庫を4,556機から2,176機に減らし、不足する能力を戦闘効率が高い第5世代戦闘機でカバーしようとしたが、F-22の調達数は750機から187機に削減され、F-35の調達ペースも予定していた水準を大幅に下回る。新造機の調達ペースが急減したため戦闘機戦力に押し寄せるニーズは既存機をより早いペースで消耗させたが、この問題を解決する資金を空軍は持っていない。過去31年間に陸軍は空軍よりも1兆3,000億ドル、海軍は9,000億ドルも多く予算を受けて取っており、この不均衡を是正すべきだ」と訴えている。

米空軍は老朽化したA-10、F-15C/D、F-16C/D、F-15E、アップグレードに多額の費用がかかるF-22Block20など計801機の戦闘機を段階的に退役させる計画(議会の承認が必要)だが、2028年までに取得する新しい戦闘機は345機に留まるため、米空軍の戦闘機戦力は2,000機を下回る可能性が高く、レポートは「老朽化した機体を処分して『次期戦闘機の開発費用や新機材の調達費用を捻出する』というアプローチは在庫が最も潤沢だった頃に上手く機能したが、現在の在庫規模では殆ど意味がない」と指摘。

出典:Lockheed Martin

レポートは「持続可能な20年のリフレッシュレートを達成するには最低でも戦闘機を毎年109機(2024年は72機)購入する必要があり、そうすれば長期的な運用・維持コストを抑制できる」と主張しているものの、これを実現するには追加資金が必要で、グアステラ元中将は「この深刻さを国民に理解させるには大きな戦争で負ける必要があるのかもしれない」と述べているのが印象的だ。

要するに空軍は「戦闘効率の高い第5世代機に移行することで戦力規模が小さくても要求されるニーズを満たすことが出来る」と考えていたのだが、F-15をF-22で更新することに失敗し、F-35は開発の遅れとコストの高騰で調達が進まず、耐用年数を越えた第4世代戦闘機の能力は相対的にどんどん劣化していくのに運用・維持コストは右肩上がりで、議会は「手持ちの予算をやりくりして中国の脅威に対処しろ」と要求するため、空軍は老朽化した機材を処分して予算を捻出しようとしているのだが議会が反対しているため、もう予算を増やす以外に問題を解決する手段が無いのだろう。

出典:中国中央電視台のスクリーンショット

中国はJ-20の大量生産(年間70機以上)を始めており、第4.5世代機のJ-10CやJ-16の大量生産も順調に推移しているためJ-7が2023年中に退役する予定で、1,400機以上の戦闘機戦力はJ-10(500機+)、J-11(350機)、J-16(245機+)、J-20(208機+)、Su-30MKK(73機)、Su-35(24機)で構成され、2,176機の大半が耐用年数を過ぎている米空軍とは大きな差がついている。

因みに空軍予算には通称「Pass Through」と呼ばれる空軍が手を付ける事ができない極秘予算(2021年度は380億ドル=噂では軍事関連ではなく諜報機関の資金で会計処理上これを単独処理すると目立ち過ぎるため空軍予算に組み込んでいるらしい)が含まれており、空軍は何年も前から「極秘予算の負担を空軍だけに押し付けるのは不公平なので国防予算全体から支出してほしい」と要求している。

関連記事:米空軍、F-15Eの旧型119機を2028年までに削減することを検討中

関連記事:米空軍が保有する戦闘機の在庫は過去最低水準、老朽化は過去最高水準

関連記事:第5世代機と第4.5世代機の生産が順調な中国、今年中にJ-7が退役

関連記事:中国空軍はJ-20を200機以上保有が確定、大量生産への移行が濃厚

※アイキャッチ画像の出典:Photo by Staff Sgt. Taylor Drzazgowski

安く済まそうとF-35一本で行ったら

逆に失敗した感がある

何でも屋にするには設計に余裕が無いとダメですからね。

エンジン単発、兵器を機外搭載すると最大のメリットが失われるような機体で一本化は無理がありました。

F-35の製造続けられるのかな?

一機に付き400kgほど中国産レアアース頼ってるからマルコ・ルビオら政治屋が主張するように中国製造とデカップリングしたらアメリカ産業どうなっていたのか、正直見てみたかった。デリスキングと日和り出して本当残念。デレイルメント(暴走脱線事故)こそがアメリカ政治の魅力なのに

空軍に付けてる極秘予算だけで日本の防衛費ぐらいあって草

それはさておきアメリカも財政悪化し過ぎだし軍縮しようよ。2023年度の軍事費8130億ドルっすよ?

自衛隊なんて大増額して473億ドル(6.8兆円)で中国軍を食い止めろと言われてるんですよ。米空軍は恵まれてるわ。

中国が調子乗るだけだからやめたほうがいい。

中国の外交目標は、台湾奪回と本国防衛のための第1列島線の確保であり、軍拡はその手段です。

アメリカや日本が中国に軍縮を持ちかけた場合、台湾と尖閣諸島の引き渡し、沖縄フィリピンからの米軍撤退、南シナ海の中国領有を認めることを要求されるでしょうね。

軍縮は、お互いに軍拡に疲れている国同士で行うもので、今の中国に持ちかけても、足元を見られるだけですよ。

現状は、中国に勝てると思わせないように歯を食いしばって頑張るしかないんです。

ロシアがウクライナ侵攻を起こし中国が軍拡している中でアメリカが軍縮というのはパワーバランス上よろしくないのでは?

(軍事費を減らす施策は)やりました!

(こう見えて)やったんですよ!

(多分)必死に!

(JSF計画とか、民間企業活用とか、新技術導入とか、IT活用とか、試作機の製造をせずにテストも省いたりとかのコストカット策が悉く裏目に出た)その結果がこれなんですよ!

(ぶっちゃけ所得税法を改正すれば良いと思うけど)これ以上なにをどうしろって言うんです!?

(中国とロシアとイランとシリアと北朝鮮と麻薬組織とあらゆる反米テロリスト以外の)何と戦えって言うんです!?

全く他人事ではないというか日本も戦闘機の数どう考えても足りないよなあ。機体あってもパイロット足りんのかもしれんが。

ていうか肝心の中国相手にする台湾は第4世代機しかないけどどうすんだろ。

台湾から見たら、人民解放軍とは非対称戦になるので地対空誘導弾の大量配備で航空優勢を取るでしょう。山岳地帯にはいくらでも積載トラックを置けますし、コンテナ隠蔽型発射バッテリーの話もあるので空軍のパイロットの数が少なくても本島防衛なら地上部隊で対応するでしょう。

飽和ミサイル攻撃があるなら、飽和ミサイル防御もある。

パイロットが必要になるのは、敵上陸部隊を乗せた輸送船団への攻撃であるが、沿岸域まで近づけば対艦ミサイルと潜水艦で対処できる。

>飽和ミサイル攻撃があるなら、飽和ミサイル防御もある。

これが実現できるなら誰も苦労しないよ

攻撃側が飽和攻撃できるくらいミサイルを準備できるならば、防御側も準備できるのでは?

国力が違う!と言うならば、地対空ミサイルを十分に準備できないようでしたら航空戦力はもっと準備できません。

つまり防衛不能です。

国力が無い国家ほど、通常戦力での防衛は不可能です。

北朝鮮のように核戦力での防衛をするしかありません。

飽和攻撃は単に弾をたくさんバラ撒くのではなく、様々なプラットフォームからの緩急織り交ぜた攻撃が同一タイミングで防衛網に到達する様に綿密に計算して行い、対象の防御力を飽和させるものです。

そして攻撃側が対象も攻撃タイミングも自由に選べるのに対して防御側は選べませんので、出来る出来ない以前に「飽和防御とはなんぞや」という話になるかと。少なくとも私には「飽和防御」の具体的なイメージが抱けません。

防空レーダーやAWACS、最近だと偵察UAVを避けての攻撃になりますから、今のロシア軍のように目標からかなり距離を取って発射する必要があります。

距離があれば今のウクライナ軍もロシアからのミサイル攻撃を迎撃できていますし、ロシア軍も防空システムを恐れて大規模な航空攻撃はできない状況です。

このような状況が作り出せるだけの防空システムが揃っていれば、飽和攻撃も難しくなります。

これは航空戦力を揃えるより調達も維持費も安価です。

攻撃側はどんな兵器であれ目標に到達出来れば良いし自由度が高い。

迎撃側は迎撃弾の到達高度だったり射程だったり高速やステルス対策が必要な事もある。ターゲッティング(探知出来るか無駄な重複は無いか)だったり、ダミーだろうが迎撃対象になったり1発に対して2発発射するとか制限だらけだからハイローを上手く組み合わせて大量に迎撃弾を用意出来るか。

少なくとも今の露宇戦争の条件そのものを中台に持ってくるのは条件が違いすぎると思うし、台湾はAWACSなんて持って無いし導入する予定も無いと思うけど外部の支援を中国が許すのかがある。

防空レーダーがちゃんと作動して、AEWが飛行して、滞空マルチモードUAVを保有して飛行してないと貴方の言う状況は生まれない。

中国がレーダーを放置するのか、AWACSなりAEWが使える状況にあるのか、早期警戒機能を有するUAVを持って情報を統合運用出来るのかジャミングや長距離ミサイルの影響を排除出来るのか未知数でしょうに。

それに性能は未知数だけど中国は爆弾だろうがミサイルだろうがロシア以上に選択肢の幅があってロシアが苦労している部分は関係無い可能性すらある。滑空爆弾なんて世界一ぐらいの射程の物があるみたいだし。

そのような状況下の場合、航空戦力はもっと役に立たない状況なのでは?

日本もですが、台湾単独で中国からの攻撃を防ぐ事は不可能です。

目標はアメリカ軍が来援するまで上陸させずに耐える事です。

仮に数十機のステルス機を装備していたとしても焼け石に水です。

日本はまだマシですが、台湾は狭い上に中国本土に近すぎます。

そうですね。

接近拒否や防御能力の向上によって「飽和攻撃を困難にする」という防御戦略は至って妥当だと思います。

ただ「飽和防御」という言葉とそれは全く結びつきません。

相手の装備・能力に対してそれを上回る手段で攻撃するのが「飽和攻撃」であるならば、相手の装備・能力に対してそれを上回る手段で攻撃を撃退したり、攻撃自体を断念させる事を「飽和防御」と呼んでも良いと思います。

両方とも「対処不能」にさせる事が目的を達成する手段です。

飽和防御という表現が適切かは議論の余地があるかもしれません。

これまでは攻撃側が圧倒的に有利だった為、このような考え方は出てこなかったと思いますが、近年の半導体の急速な進歩の影響による探知能力・誘導能力の向上で攻撃側が不利になって来ている状況だと思います。

加えて攻撃側が使用する兵器の価格がどんどん高額になってきており、アメリカと中国以外の国では十分な数を揃えられなくなりつつあります。

失った時のダメージも甚大ですぐに増産できるものでもありません。

もしかして「飽和」という概念をよく理解されておられない?

コップの水を飽和させようとして塩を投入するのに対抗して、コップに水を足して飽和させられなくする事を「(逆)飽和」なんて呼ばんのです。

とゆーかイージスシステムがまさに「飽和攻撃がほぼ不可能な対処能力」を実現してる訳ですがあれを「飽和防御」と呼んでいる方を見た事はないです。

「飽和防御」という言葉が成立するとすれば下でM774A6さんが述べている様なものになるでしょうが、読めば分かる通り非常に非効率的というか普通に無理ゲーでしょう。

なぜコップに水を足すのでしょうかね?

飽和攻撃と化学での飽和とは意味が違いますよ。

兵器が溶けるのですか?

イージスシステムが飽和攻撃を防御できる?

できませんよ。だから飽和防御が可能だと誰も言いません。

あくまでこれまでの艦艇よりもかなり生き残れる可能性が高いというレベルです。

元コメントは国力が限られている状況でステルス機を増やして対抗するのか?防空システムを増やして対応するのか?という事に対して台湾ならば防空システムや対艦ミサイルの方であると述べている訳です。

どちらにしろ台湾の国力では中国に対してどの手段でも単独で防御できるだけの戦力は揃えられません。

しかし、限られた予算を少しでも役に立つようにする兵器体系の選択と整備をする努力は侵攻自体を損害の大きさに怯んで断念する時間を長くする効果が見込めます。

・攻撃側が投射可能な最大火力に対して圧倒的な物量によって、

・攻撃側が選択する任意の地点と任意の時点において、

・攻撃側が任意の期間を費やして戦力回復を行い継続的反復的に再攻撃を行ってもそれに対応できる戦力回復能力を持って、

迎撃戦力を投入できる。

これが飽和防御でしょうか。

台湾本島だけならそれで良いかも知れんけど、金門島を始め離島は結構あるから結局海上、航空戦力手を抜くことは出来んでしょ。

ぶっちゃけ国力差あり過ぎるから防衛は不可能だと思うけど、だからといって対応しないってわけにはいかんし

空自は中国機相手のスクランブルに全対応できなくて基準を変更するほどなのに、今回の防衛力整備計画でも多少の機数増でお茶を濁して戦闘機部隊は増設しないのよね。継戦能力を謳うなら5割増しは無理でも2~3個部隊ぐらい増やせないものか。

機体は増やせてもパイロットは簡単に増やせませんからね

そもそも自衛隊への志願者が減っていますし、陸自の普通科みたいに採用基準を弱めると言う事も出来ませんから。

そこでドローンとFA50の出番ですよ。この2つなら購入も維持費も安いし、パイロット(又はオペレーター)の訓練も容易で数を揃えられます。敵はアウェイ戦となるため、地上レーダーや早期警戒機の支援を受ければワンランク上の敵機体とも同格に戦えます。

(核兵器の使用を除き)日本と台湾は敵に上陸を許さなければ勝利できるという利点があるため、「大陸で追放されて台湾に行かされた日本人」様の主張通り地対空ミサイルと地対艦ミサイルの増強は費用対効果が良さそうです。(実際、アメリカ海兵隊は戦車・水陸両用車を削減し、SAM及びSSM戦力を増強している)

米LMの製品とはいえ韓国が間に入るとろくなことおきんからいらんてマジで・・・

通貨協定結ばされて食い物にされて、その上、ネタを追加するようなモノだからね。

日本が韓国製を購入は流石にないでしょう。またいつ関係悪化するかわからないし自国産業の競合相手なのに。自国開発したほうがいい。

日本の岸田がまともで韓国のユンが超親日だから今は大丈夫だけど

日韓どちらかも指導者が変わったらまた関係が崩れそう

FA-50とK9は十分採用に値すると思うけどまあ無理だろうね

岸田がまともは草

FA-50はともかく、安価で操縦も比較的容易な機体と地上や上空からのデータリンクを使用してミサイルキャリアのような使い方はありだと思います。

ステルス機は昔の巨大戦艦のように失う事を高価過ぎて躊躇したり、数が揃いません。

特に日本の場合は長距離対艦と対空ミサイル、ステルス機を遠距離からも探知可能なレーダーの開発に力を入れた方が良いと思います。

中国軍に対抗できるだけのステルス機は残念ながら日本の国力では不可能です。

戦前のアメリカとの建艦競争と同じです。

そもそも尖閣諸島にスクランブル用の基地でもつくらんかぎり無理や>対応

距離が長すぎるんだよ

下地島辺りが使えれば大分違うんですけどねぇ…

足りてないと言うか現有戦力でミサイル運用に難がある大量のPre-MSIPがあるのもね、無いよりはマシかもしれないけどヘリや無防備な輸送機やまともな反撃手段がないUAVとか相手にするしかない感じがする。ある程度スクランブルに回せてAIM-120を2発ぐらい搭載出来る練習機かUAVぐらい欲しいよなぁ。

台湾に関して言うなら5世代機あったとして高価な機体を有事に維持して飛行させて有効活用出来るのか、売って貰えるのか開発出来るのかもあるだろうから正直諦めてんじゃないの?ステルスだからって完璧でもないし主敵が目と鼻の先に居るし国土が広いわけでも無いしらどこまで有効に立ち回れるかと言うと微妙だと思うが。

中国の戦闘機も大半が第4世代もしくは第4.5世代戦闘機で、F-22やF-35に匹敵するものではないので、大きな差が付いたというのは言い過ぎではあります。

アメリカは開発中の次世代戦闘機に移行して、量より質で対抗するというこれまでの方針を踏襲しようとするのでしょう。

第一、アメリカは東アジアで日本や韓国という同盟国の航空戦力を当てにすることが出来ますし、ここでは海軍や海兵隊の航空戦力が欠落しています。

中国は開発が遅れた分機体年齢では比較的わかいのでは?

それに中国とアメリカがぶつかる時は中国による台湾侵攻の時でしょうが、日本はともかく韓国は北朝鮮が存在する以上台湾有事にアメリ戦力を割けないでしょう

日本に関しても防衛なら戦力を出すでしょうが、台湾近辺まで戦力を出して戦闘を行うか疑問です。

関連記事の「中国空軍はJ-20を200機以上保有が確定、大量生産への移行が濃厚」を読むべし

もちろん読んでますよ。

民主主義国と非民主主義国を比較するときのあるあるですが、民主主義国は情報開示が進むので悪い点が目立つのですが、非民主主義国は政府情報の良い点ばかり広報されるので、結果民主主義国の戦力が不利に見えるのです。

冷戦当時米ソ対決でソ連の脅威が喧伝されて、ソ連崩壊後どうだったでしょうか。

備えることは大切だとの一般論で覆い隠して、我々の目に映る情報にバイアスがかかっていることを忘れてはいけません。

それは「仮想敵国の過小評価」と言って、実戦になると一番致命的な結果を生む事になるんですよね……

自分達の目に映る情報にバイアスが掛かっているからと思って眺めていても、別のバイアスに囚われる可能性が有るから、本当に国家の軍事力を知るのは難しいです

特にソ連崩壊後に関して言うと、兵器関連では「R-73・IR誘導式AAMのオフボアサイト射撃能力は西側の同種兵器を上回る性能だった」等と言った話も有って、一概に旧ソ連製兵器はダメダメだった訳では無い事は20世紀末頃から語られていました

実際、ウクライナでも旧ソ連製兵器の多くはキチンを性能を発揮しており、むしろ湾岸戦争時のT-72惨敗説の方にバイアスが掛かっていたのではと言える状況です

戦力を過大評価も過小評価もせず正しく評価することが大切なのです。

旧ソ連製兵器の一部が評価されるからと言ってすべてが評価されるわけではなく、早まった一般化という詭弁に過ぎません。性能で優れているというのなら、ロシア製兵器がアメリカ製兵器に販売額で冷戦終了後一貫して大幅に後れを取っている事の説明が付きません。

私は管理人が提唱した中国がアメリカに航空戦力で大きく差をつけたという表現に異を唱えたいのであって、そのことについて反証してください。

そもそも、軍事の世界では戦力を正しく評価する事が難しいんです

兵器の数や性能だけで無く、関係する将兵の練度や士気・国家の国力など様々な要素が絡んで来るので戦力の評価は本当に難しいのに「自分は正しく評価出来る」と思っている人を私は基本的に信用しません

>中国はJ-20の大量生産(年間70機以上)を始めており、第4.5世代機のJ-10CやJ-16の大量生産も順調に推移しているためJ-7が2023年中に退役する予定で、1,400機以上の戦闘機戦力はJ-10(500機+)、J-11(350機)、J-16(245機+)、J-20(208機+)、Su-30MKK(73機)、Su-35(24機)で構成され、2,176機の大半が耐用年数を過ぎている米空軍とは大きな差がついている。

話の筋はよく分かってないですが、この文章を読む限り大きな差が付いてるのは戦力ではなく環境なのでは?

むしろそんな解釈になりますか?普通に戦うための力をなんとか維持しているから戦力の問題でしょう。環境の方にするなら自然とか社会とかになるように思いますが。

当のアメリカはF-22A Block20がJ-20に劣る(競争力がない)と述べているんですよね。

J-20に劣るF-22A Block20、今後も維持するなら次世代戦闘機の開発費が吹っ飛ぶ

リンク

F-22Aの「block20」っつーのは比較的初期の40機程度だけなんですが…

そうですね。

中国軍はF-22A Block20より高性能な第5世代戦闘機を少なくとも208機以上運用しています。

ご自分で貼ったリンク読んでますか?

>最新の通信システムや電子戦装置がなく、最新の武器も扱えないBlock20は絶対に戦闘部隊の一員になることはない

>Block20は中国のJ-20に対して「競争力がない=性能的に劣っている

という話ですよ?その数はたかだか40機。

そしてF-22のblock30/35とF-35を合わせれば米軍は600機以上を保有しています。

「少なくとも208機」ですので実際の保有数はもっと多い可能性があります。

また、中国軍の第4.5世代機に対抗できる米軍機は第5世代機しかありません。

600機の第5世代機で中国軍の第5世代機(208機以上)+第4.5世代機(800機以上)に対抗するのは数不足だと思います。

だから米シンクタンクは本記事のように嘆いているのではないでしょうか。

その傾向があること自体は否定しませんが、中国製戦闘機を根拠なく第4.5世代にすぎないと低く見積もるのは判断を誤る原因でしかないと思います

大きな差がついているのは機体の耐用年数の差ですね。

中国の第4世代機で一番古い機体(J-11)の機齢は25年以下ですが、中国軍はもう退役させたり前線配備から訓練学校に配置換えをしている状況です。

中国の第4.5世代機(J-11B、J-10C、J-16)の機齢は15年未満なので、中国の第4.5世代機はアメリカのF-15C/D、F-16C/D、F-15Eより高性能です。

J-10Cの性能はF-16Vに匹敵して、J-16の性能はF-15EX イーグルIIに匹敵します。

F-22のBlock10/20は中国のJ-20に劣りますし、米軍機で中国軍に対抗できる機体は現状F-22 Block 30/35とF-35しかありません。

中国軍はJ-20を大量生産しながら次世代戦闘機の開発も行っておりますので、量と質でアメリカに対抗しようとしております。

米空軍よりも中国空軍のパイロットの飛行時間が長いというのが衝撃的。日経新聞でも、自衛隊の戦闘機パイロットの一人当たりの年間飛行時間は7年で2割ほど減ったという記事があった。また、固定翼哨戒機のチーム訓練は15年で8割ほど減少しているとも。

理由としてはやはり、稼働率の低下が挙げられているんだよな。予算の増額で状況が少しでも改善されると良いけど・・・

映画の

「トップガン マーヴェリック」

でも、無人機が増えれば、そのうち戦闘機パイロットなんか必要なくなるとか、でもそれは今じゃない、とかいうやり取りがありますが、実際に多くの国防予算が、無人機、ドローン、サイバー部隊などに回されるようになり、逆にパイロットの養成、訓練などは軽視されるようになり、F-35のようなステルス戦闘機の時代は視程外戦闘ばかりになるから、ドッグファイトの訓練しなくてもいいだろう、などという極端な主張も増えたわけです。

そもそも、ステルス塗料の塗り替えに時間も、金も非常にかかるF-35や、F-22などは、稼働率が非常に低いことで知られ、予算も喰い、パイロットの飛行時間も短くなるのは当然です。日本国内でF-35の組み立てや、修理をしたくても、アメリカの政治的圧力でできなくなったりしたわけです。

またJ-11とか、J-16とか言っても、実際はほとんどロシア製戦闘機に近いものであり、Su-35や、Su-30MKKなどはなおさらそうであり、今の中国空軍の戦力というのは、相当部分がロシアの協力、支援によるというのも無視してはならないでしょう。

中国製戦闘機はロシアによって発展してきたのは事実だけど、中国軍がここまで拡大したのならロシアの支援どうこうというのは無視できる要素だと思う。ロシア色が濃いけれどロシアの設計技術をもはや自分のものにしているし、これほどの大量生産は中国の国力がなければ不可能なはず。

J-11はSu-27SKをライセンス生産した機体なのでロシア製戦闘機ですが、J-11を勝手に改良したJ-11BやJ-16は西側の技術を多く導入していますので、中身(アビオニクスやレーダー類)はロシア製戦闘機と別物ですね。

なお中国のJ-16とSu-35が模擬戦闘を行ったらJ-16の方が好成績でした。

台湾有事ではなく尖閣諸島を想定した話でしたが、2年前だか3年前だかのランド研究所のレポートの記事では、既に「実戦で使える中国軍の航空機の数>在日米軍+自衛隊機の数」となっているとのことでした

機体の性能では上回っているものの、数で負けて、練度でも負けてとなると、かなり深刻な状況ですよね

年間飛行時間で負ける≠練度で負ける

飛行時間は練度の最も客観的な基準だと思いますが

しかし2割減はいくらなんでも酷いですね

客観的かつ重要な基準ではあっても公平な評価基準ではないですね。

戦闘機を推力だけで、戦闘車両を重量だけで、あるいは学生の学力を年齢や就学年数だけで比較する様なものです。

訓練の内容も機種も隊員の立場も何もかも違うのに飛行時間だけで比較しても無意味…とまでは言わないものの、飛行時間で負ける=練度で負ける、とはなりません。

特に米軍の場合はシミュレーターの活用も他国より進んでいる訳で実飛行時間の減少がそのまんま練度の低下につながるとは思えない。当の本人達が言ってるのは要するに「だから予算クレクレ」という事でしょう。

もちろん2割の減少やそこをカバーできるはずのT-7A

の開発がもたついている事が痛いのは間違いないですが。

第一列島線内に限って言えば中国がJ-20を配備し始めた時点で既に、FA-18EFを装備する米海軍の空母航空隊の優位性は崩れていますからね。F-35Cがスケジュール通り配備されていれば心配する事でも無かったんだと思いますが、まぁ実際は…。この穴埋めは日米とも頑張っている(F-35Bを装備する強襲揚陸艦の佐世保や岩国への優先配置・地対艦ミサイル連隊の強化などなど)とは思いますが、海軍の代わりに頼りたい空軍も苦しい状況になってしまっているというのは…。ステルスドロップタンクを装備したF-22の改修型が沖縄に前方展開するようなシナリオは個人的には期待してたんですけどね。

その割には、海軍はF-35Cの配備に拘ってないね。

海兵隊は、必死にF-35Bの配備を進めてきたのに。

そこ不思議なんですよね。F-35Cに不満があるというよりそもそもステルス性をそれほど求めてない印象。

まあ米空母の艦載機とゆーのは存在意義からしてステルス機同士ですれ違っちゃって空母に接近されるくらいなら自分が敵に見つかって先制攻撃受けてでも敵機の存在に気づいた方がマシなので

F-22Nを1機よりセンサー近代化したスパホ3機、F-35Cよりスパホ2機…って事なんですかね?

A12といいアドバンスドホーネット計画と言い、海軍はステルスで減勢されるくらいなら非ステルス機での打撃能力を維持したいようですね。やっぱりF-35ってBだけにして3つ作った方が良かったですよ

せっかく本領を発揮できる様になったF-14もあっさり切るしその改修案も悉く跳ね除けましたし、とにかくお高い機体は勘弁せえ、俺らは馬車馬が欲しいんじゃ、という事ですかね。

ホントそれならF-35Cやめてスパホの改修に予算注いだ方が八方幸せでしたよねぇ…。

解放軍が列島線内側の米空母を攻撃する手段は他にもいくつもあって、F-35Cが充足したところで南西諸島東側で活動するのがヤバいことに違いはないんですよね。空母機動部隊で乗り込んでいって航空隊で制空制海優位を切り開いていくというような戦い方を海軍はもう考えていないのであれば、優先度が下がっちゃうのも分かる気がします。フィリピン海など第一列島線外側に空母を展開させてハープーンで爆装した艦載機を列島線内側に飛ばして奇襲的に攻勢圧をかける戦い方ならホーネットでも問題ないですしね。

米軍については陸海空ともに先行きが暗くなる話ばかりですね。

空軍戦闘機の数だけ早急に増やすのならば製造ラインがもうすぐ閉じそうなF-15イーグルⅡ位でしょうか?。F-35Aと連動させてのミサイルキャリアとF-15Eの退役に合わせた補充とかも思いつきますが、

第五世代機のF-35Aの完全版が配備されたころでも、イーグルⅡの機体寿命が残っていて使い道は?という話も考えられますけど。

パイロットの操縦時間が中国と逆転していたとは・・・(絶句!

もういっそのこと米国とは手を切り中国と安保条約でも結んだらどうですかね?イケイケな中国と手を組んだ方がいい気がしてきました。

たまにこう言う意見があるけど、中国の軍門に下った場合、「中国のチベットウイグルに対する仕打ちが、なぜ日本に向かないと思うの?」と純粋に疑問になる。

アメリカは、軍事力を背景に日本を服従させているけど、日本人と同化しようとは全く思っていない。

対して、中国は、チベット・ウイグルを見ればわかると思うが、その地域に強制的に漢民族の血を入れて元いた民族と同化して消そうとしている。

入植とかいうものではなく、民族浄化をしている。

正直気持ち悪すぎて、吐き気がする。

中国の傘下に入るという事は、「自分の民族が漢民族に飲み込まれる」可能性が非常に高いという事。

昔は、「そんなことをしたら、国際的な非難があるのでするわけがない」という、間抜けな意見がまかり通っていたが、今回のウクライナ戦争で、共産主義国は「非難があってもする」ことを、まざまざと見せつけられたはずだ。

日本国民は「戦争に負けても降伏すればなんとかなる」と本気で思っている人が残念ながら多いが、第二次世界大戦後にアメリカに「まだましな方の統治」をされた影響が多々あると思う。

チベットやウイグルもそうですが、日本人が参考にすべき実例は満州族なんじゃないですかね?

満州族は戦前には1億人を超える大民族だったのですが、300年近くの清朝支配への恨みに加えて大日本帝国の傀儡国家まで作ったせいで、漢族にとって満州族は最大の敵性民族になってしまいました

戦後の中華人民共和国の中で満州族は徹底的なエスニッククレンジングに遭い、今の中国には満州語を話せる人は誰もおらず、戦後わずか80年で1億人規模の民族が消滅してしまったのです

中国の支配下に入るとなると、普通に考えて日本人も民族浄化で1世紀を待たずに消滅だよね

中国の支配下に入らなくても少子化で22世紀には日本民族と文化はほぼ消滅しますが。。。

客観的にはアメリカの支配下で日本は100年で1億人ほど減るんですが、これってウイグルチベット並みの虐殺じゃないんですかね。

アメリカの支配下に入った時に日本の人口が7200万人ほどだった事を無視するのはどうかと。

2045年までに人口が7200万人を切る事はまずないので、少なくともアメリカ支配下の最初の100年では日本民族は繁栄したことになります。

2100 年の日本の人口推定は、中位推定で 6000 万人強と、現在の半分程度になる予定です。1億人は減らないんじゃないかと思います。

アメリカって、日本の人口に対してなにか操作してますかね?戦後、ベビーブームとかありました。でも、アメリカさんが日本の人口を抑制しようとしたら、いくらでもできたんじゃないですかね? GHQ の施政下なのです。

多分「今年55万人減ったから今後200年で1億1000万人減る!」みたいな言説に乗っかってるんでしょう。

数字に弱いのか、分かってて利用してるのか、どちらかにせよ残念な事です。

約束を守らない国と約束しても意味はないよ。

てか国内でも国外でもすっ転んでて全然イケイケでもないし。

まあ経済面で苦しいからこそ軍事で無茶やって来そうで怖いけど、それだけに今近づこうとしたらこれ幸いと食い尽くされるだけだよ。

分かってて言ってるのかもだけど。

中国はイケイケじゃないし中国と「手を組む」なんて未来は存在しないよ。近い状況があるとしたらそれは「中国に屈する」だ。それは最悪の未来。

中国は敵対国。敵に手を組もうと言ってもそれは敗北宣言でしかない。

中国は好きではないけど選択肢を自ら狭めるのはそれこそ自滅の道になりかねんからなぁ

そうやって西側につくか、ロシアにつくかで揺れ動いて時間を浪費した結果が今のウクライナです。

バルト三国やポーランドのようにソ連崩壊から一貫して西側に移行する方針だったならば、プーチンからの侵略を受けずに済んだはずです。

非民主主義国家に屈する事は悲惨な結果を招きます。

良くて今のベラルーシです。

人口動態からいっても、半導体でアメリカにトドメを刺されそうな現状を見ても

中国がイケイケというのはあまりに刹那的な考え方でしょう

ここ10年が中国のピークであとは落ちる一方ですよ

だからこそ、台湾事変が近いと考えられているのです

・中国よりも米国の属国の方がマシ

・国内に米軍基地がある状態で独立しようとしたら横田からお仕置きされる

机上の空論だな

J-20の

管理人様

↑コメント誤送信しました

削除希望ですすみません

>>中国はJ-20の大量生産(年間70機以上)を始めており

J-20だけでもとんでもない勢いで増えてて困るんだ😅

空自の制空戦闘機の総数を、新規生産分だけですぐにこえてくる

先日の記事で、F22の古い機体を廃棄するとのことだったけれど。

この場合、お金がかかっても改修をする方が良いのでは。

技術的にF35より古くても、ステルス性能がF35を超えているのは間違いないのでしょう。

ステルス性能に価値があるならば、敵の4〜4.5世代機に対する交換比率を高く維持できるのでは。

改修にかかる手間を短縮するのは、それこそ資金と言い切って良いのでは。

そして、F35に代わる次世代の機体を早急に作ることでしょうか。

それまでの間は、F35にマルチロールの看板を下ろしてもらって、戦闘機/攻撃機/電子戦機に

それぞれ特化した機体に進化してもらうことにより、いわば時間稼ぎをしてもらうのでは。

F-22の件に関しては、下手に改修するよりも同数のF-35で買い替えた方がコスパが良いと言うシャレにならない事になっていますから……

それに、現在の戦闘機はステルス有りきでは無くF-35の様にネットワーク戦能力が無いとどうにもならない事になっており、F-22ではその点が古過ぎると言う問題が有ります

ですので、現状ではF-22よりもF-35の改修に予算を割り当てるべきと言うシャレにならない事になっている訳で……

それとF-35に替わる次世代の機体(NGAD)にしても資金が無いとどうにもならず、その点を指摘して「財政危機にかまけて空軍への投資を控えていては手遅れになるぞ!」と結論付けているのが、今回のミッチェル航空宇宙研究所の結論なのでしょう

生産数が少なくラインも閉じているF22にただでさえ足りない予算を割くのは愚策でしょう。

多数の国が導入しスケールメリットがあるF35の生産体制や支援体制に力を入れつつ、新型機にも力を入れるのが妥当では?

そうすると、米議会の考えにもよりますが。

F22ブロック20は現状維持になるのでは、と想像します。

或いは、金額の張らない部分的な改装かな。

廃棄すれば0機となり、敵機への脅威も0ですが、

現状でもF15C/Dよりは機体年齢も若く、アビオも新しいでしょうから。

共食い整備・他で、行ける所までこき使われそうな気がします。

アメリカは冷戦崩壊→対テロ戦争→対中国とコロコロ変わる状況についていけてない感じ。中国はツメを隠せない奴がトップになったせいで、あからさまに軍拡し始めたけど『打倒アメリカ。目指せ世界一』という軸はブレてないからなあ。

仮に冷戦終結後も、中国や新生ロシアとの対立を予見して正面装備を地道に開発していたら、今頃どんな兵器が登場していたのだろう?

アメリカ軍ならまとまった数のシーウルフ級と、F-22、F-22Bとかが居そうですね。

でも今の『最新兵器』ってF-35や、中国がここ10年内に出した航空機を除けば冷戦末期には開発していたか、その改良版ばかりなので、順当にそれらの後継を作るか、今とあまり変わらぬ兵器が出ていたのではないでしょうか。

まあ夢のない話をすると、対立を予期していたら、いずれ両国とも民主主義に目覚めて軟化するだろうと投資や企業進出はしないし、させなかったと思いますけどね。

F-14+AIM-54の後継が出てないですかね。

出来ればF-22NではなくYF-23ベース案の方で。

そう言われると週間ワールドエアクラフトのDVDに写っていたF−14の新規製造案(おそらくスーパートムキャット21)が出ていたかもしれませんね。

まあ「こんな重いのを載せれる空母は無え!」とスーパートムキャット21案は蹴られた訳なんですけども。

YF-23Nは仮に採用されても垂直尾翼とカナードを付ける予定だったらしいので、あの魅惑のスタイリングを維持できるかどうか・・・

startとかいう不平等条約結んだのは失敗だったと思う。せめて過剰な弾道ミサイル削減だけにしておくべきだった

ステルス機は平時は何とかなっているようですが、現行機のようにコーティングの維持などのメンテナンスが前線で可能なのか、技術的には可能でも継続できるのでしょうか?

どうもアメリカの戦術が緒戦で圧倒的な力で相手戦力を粉砕して終わらせる短期戦しか想定していないように感じます。

今回のウクライナ侵略のように拮抗する戦いになると数がモノを言ってきます。

ステルス機につぎ込むより、機体はそこそこでステルス機を発見できる機上レーダーや空対空ミサイルの開発に力を入れた方が限られた予算が有効に使用できるのではないでしょうか?

>ステルス機を発見できる機上レーダー

現行レーダでも探知はできるんですよ。ただしRCS相応の探知可能距離ならばですが。

100か0かではないんです。

空戦の要諦である「先手必勝」を手にするのは、対峙する相互のステルス性と探知・追尾能力の兼ね合いで優位な方です。

現在~将来の空戦で優位に立つには、ステルス性とカウンターステルス性、両方の高度化が必須です。

ステルス機を発見というのは実用的な距離での探知という意味でした。

もちろん、両方揃えるのが理想ですが、限られた国力でより有効な軍備を揃えるならば、日本からは侵略しない事になっている現状ではステルス機よりも防空レーダーやステルス機に対しても実用的な距離で使用可能な対空ミサイルシステムの開発・装備に対して資金を投入した方が良いと思います。

侵攻を受ける蓋然性が高い南西諸島の奪還は行わない(本土侵攻さえ阻止できれば良い)ならば、コスト重視で防空を広域カバー可能な多層的SAMシステム構築も一つの戦略だとは思います。

しかし奪還戦を行う前提での防衛力整備計画なので、当該地域の航空優勢確保は必要条件です。そのためには数的劣勢を覆せる制空戦闘システムは必須かと。

中国が第5世代戦闘機の大量配備を進め次世代機の開発も行っているらしい現状ながら、対抗できそうな米NGADを日本が調達できる保証はありません。GCAP共同開発は妥当な選択であり、安全保障上の必要コストと思います。

なるほどねぇ。この状況だと頼みのアメリカ空軍がF35戦力を増強したくてもそれができるのは遠い未来になりそうですね。中国の脅威を感じている韓国が劣化版F35であるKF21の開発を急いでいる理由がよくわかりますわ。日本はF3を共同開発するわけですが上手くいくんでしょうかね。心配でござるよ

この20年、アメリカは対テロ戦争とかに無駄に金と命浪費したツケが来ましたね。ほんとブッシュってバカだったんだなあとつくづく思います。

対テロ戦争はアメリカ国民も望んだ事ですけどね

と言うかあれだけ大規模なテロを起こされて報復しないならその時点で政権は転覆してると思いますよ。