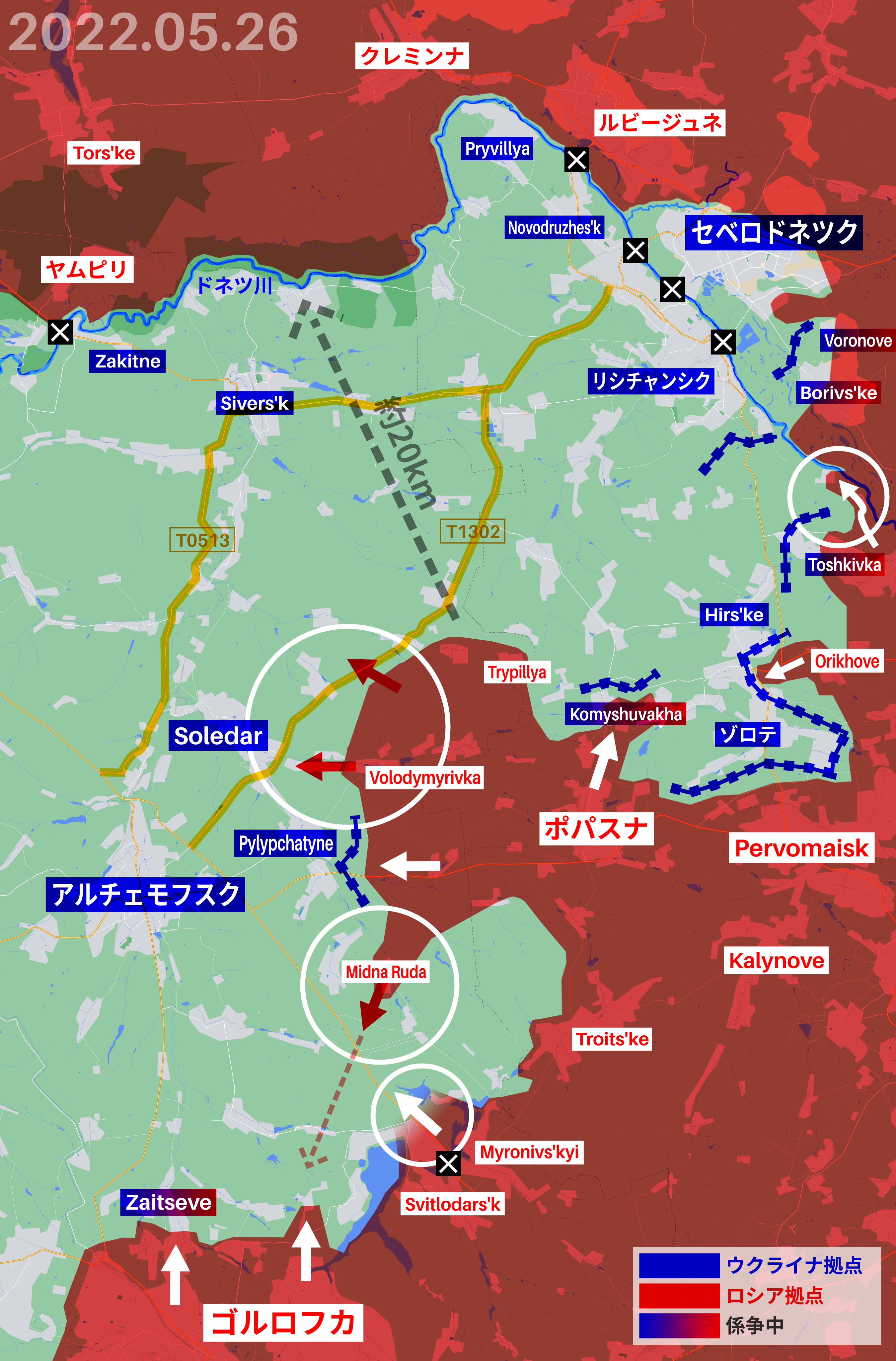

ウクライナ軍がセベロドネツク~アルチェモフスクを結ぶ幹線道路「T1302」を分断したロシア軍の撃退に成功、しかし敵の砲撃を受けているためT1302による移動は非常に困難だ。

参考:Россияне пристреляли трассу Лисичанск – Бахмут, ехать по ней опасно – Гайдай

参考:Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

セベロドネツク方面、ポパスナ方面、スラビャンスク方面の状況はウクライナ軍にとって悪くなるばかり

セベロドネツクの戦いは特にBorivs’ke方面の戦闘が激しく、ロシア軍はここを突破しようと試みているらしい。さらにリシチャンシクに進むため守りの硬いToshkivkaを迂回してドネツ川沿いにロシア軍が進んでおり、これをウクライナ軍が食い止めている。

出典:GoogleMap 大まかなセベロドネツク方面の状況/管理人加工

ポパスナ方面もウクライナ側が情報を開示、どうやらロシア軍はセベロドネツク~アルチェモフスクを結ぶ幹線道路「T1302」に到達して通行を遮断、しかしウクライナ軍が反撃してこれを排除したため物理的にT1302の通行は可能らしい。

ただT1302は常にロシア軍の砲撃を受けているためT1302による移動は非常に困難で、別ルート(恐らくアルチェモフスク~T0513~Sivers’k~未舗装道路~セベロドネツク)による補給を模索しているとルハーンシク州知事のガイダイ氏が明かしている。

出典:Odessa Movie Studio Route T1302

さらにロシア軍はMidna Rudaを占拠することに成功、このまま前進するとSvitlodars’kを放棄して後退したウクライナ軍が包囲される可能性がある。

果たしてウクライナ軍はこれを阻止するため動くのか、包囲されるのを避けるためアルチェモフスク(バーフムト)方向に後退するのだろうか?

出典:GoogleMap 大まかなスラビャンスク方面の状況/管理人加工

スラビャンスク方面の動きはウクライナ軍がリマンを放棄して後退した点で、リマンだけでなくドネツ川を挟んだ対岸地域を全て放棄した可能性が高いと言われているが、ウクライナ軍はロシア軍に奪われたDovhen’keの奪還に成功したという報告もある。

どちらにしてもロシア軍はリマン周辺の制圧に区切りが付けば、イジュームに伸びる突出部を潰しにかかるのは目に見えており、ウクライナ軍がドネツ川対岸への橋頭堡として保持し続けるのか、ここも放棄してドネツ川の防衛ライン内に引きこもるのかが注目される。

関連記事:ロシア軍がスラビャンスク方面でも攻勢、ウクライナ軍はリマンを放棄か

関連記事:ウクライナ軍司令官、英雄主義だけでセベロドネツクを守るのは不可能

※アイキャッチ画像の出典:93-тя ОМБр Холодний Яр

| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |

日に日に戦況が悪化して、ちょっとどうしようもならなそうな状態ですんね。セベロドネツクに至っては撤退すら不可能の状態か?

ドネツ川を防衛線にしようにも、南北からのガッツリと攻められている以上、もはや無意味に見えます。

しかしドネツ川に次に防衛線になりそうなのものが、もしかしてドニエプル川まで無い?

>ウクライナ軍がセベロドネツク~アルチェモフスクを結ぶ

>幹線道路「T1302」を分断したロシア軍の撃退に成功、

>しかし敵の砲撃を受けているためT1302による移動は非常に困難だ。

これでは引火しやすい燃料輸送が困難。燃料不足で動かないと榴弾砲の餌食になる。

安全な40km後方からCEPが5m未満で狙えるM982・エクスカリバー砲弾の十分な供給が無ければセベロドネツクからの計画的撤退をすべきだ。

尚、ウクライナがアメリカに要求している多連装ロケット砲の通常ロケット弾だと命中精度が悪いので民間人の犠牲者が出る。ちなみに、M270・MLRSでも射程499kmのPrecision Strike Missileや射程300kmのATACMSさえ供給しなければモスクワ南部やクリミア大橋への攻撃はありえないが、クリミア大橋をATACMSで狙うというのは戦争拡大や核戦争の危険を無視して純粋に戦術的効果に限定してもセンスが悪すぎる。仮に命中しても容易に修復できるからだ。多数の橋脚を破壊しなければ意味が無くATACMSやPrecision Strike Missileには困難だ。

Precision Strike Missileは来年に採用になるかの装備で試験中だし流石に最新鋭の装備提供はありえないでしょ。

[ 補足・修正 ]

>これでは引火しやすい燃料輸送が困難。

戦車等のディーゼルエンジンの燃料の軽油は通常は常温では引火しないので比較的安全で砲撃を受ける危険のある道路でも燃料輸送は可能かもしれませんが、霧状になると引火するので、タンクローリーが直撃弾や至近弾を受けてタンクが壊れて軽油が霧状に噴出すれば引火する危険があります。

>セベロドネツクからの計画的撤退をすべきだ。

セベロドネツク及びリシチャンシクから計画的撤退をすべきだ。

ロシア軍の教義では突破口の形成後に重点の確保ではなく双肩の撃破に進むはずですから、パポスナ南西は激戦になりそうですね

リマンを放棄してでもセベロドネツクの死守を諦めないと内外にアピールする狙いがあったのでしょうが、T1302の奪還に予備戦力を投入した判断はあまりよくないかもしれません

ウクライナ軍としては、前線で時間を稼ぎながら戦線の後方に野戦築城を行い、二次防衛線を構築して戦闘を仕切り直すのがいいと思うが、時間も余裕もないだろうな。

泥濘期が終わったら、ロシア軍が東部で攻撃に出るのは予想されていたし、ウクライナ側も準備はしていたと思うが、不十分だったのが悔やまれる。

ウクライナへの支援は装備弾薬に目が行きがちだけど、野戦築城のための建設資材を入れとくべきだったなあ。それなら日本も、破壊されたインフラの復旧支援とかの名目で、こっそり援助できたもしれないし。

戦争は、先のことを読んでちゃんと準備しないと大変なことになるって、2ヶ月前にロシアさんに教えてもらったばかりなのに(自戒)。

以前に、前線から30キロ程後方で、塹壕を堀り野戦築城を行ってる兵士の取材記事を読んだことがありますよ。

ウクライナも当然、後退戦術は織り込み済みだったのでしょう。

ただ、実際に都市を放棄する決断を行うのは簡単ではないし、限られた兵員で野戦築城を行うのも限界があったでしょう。

日本も本土決戦となれば各地で土木工事が行われることになりますが、今の日本の建設業界にそれを支えるだけのリソースがあるでしょうか?

公共事業は災害だけでなく、安全保障にも不可欠なものだと、国民的な合意が欲しいものです。

元々平地が少なく、しかもその平地に人口が密集している現在日本だと

戦時にどんなに重機をかき集めても本土決戦用の土木工事の急速施工は不可能かと

自衛隊基地の抗堪性をあらかじめ高め、奇襲攻撃に備えるべきかと

風水害や地震は自衛隊基地をピンポイントで直撃することは少ないし、津波も多賀城や松島の経験から対策できるが、

中国軍は米軍並みとの認識でブンカーや予備基地・緊急滑走路を設けることは無駄にならないと思う

ひとまず危険ですが補給路は確保できましたか。問題はこれを保持できるか。今はウクライナ軍は攻めずにドネツク川で守備を張るべきかと。いずれにしよ、ゼベロドネツクには耐えてもらわなくてはなるまい。

セベロドネツクどころか、スラビャンスクやアルチェモフスクも危なそうに見えてしまう。辛そうな戦いだ。被害も相当出ているよね。ロシアも無理しているんだろうけれど。西側の支援で来月あるいは再来月には戦況は好転するのだろうか?

ウクライナ側は、常に鶴翼の陣に囚われているようなもの。

ロシアは数に勝る場合の、お手本の様な布陣。

興味があるなら英国国防省や戦争研究所の報告ぐらい見ればいいのに…

その報告ですが、英国国防省の方はともかく、戦争研究所ISWの戦況分析については「ボパスナ高地陥落の分析を適切に評価出来なかった」「ハルキウ周辺も撤退後のロシア軍が要衝の高地を維持したまま」と言う指摘が出て来ており、真面目に戦況分析してるのかと言われていると、別の軍事ブログの投稿者から書き込まれている有様ですが……

私もボパスナ高地陥落に関するISWの分析はおかしいと思っていたら、案の定セベロドネツク周辺のウクライナ軍は事実上包囲されてチェルカッシイ戦のドイツ軍状態になっていますし。

ISW(5/26)はロシア軍トータルの戦力の劣化に着目して妙に楽観的ですが、

(あちらでは、ザポリージャ戦線後方にT62装備の部隊が出現したとか)

3ヶ月連戦の東部のウクライナ軍のいろいろな面での消耗も併せて考えれば、

なかなかに危ういバランスではあります。

今ドンバスの局地には、相対的にロシア優勢の戦力差があるのは事実で

現場の戦場での優劣はそれによりますから。

T1302沿いの反撃は、今の所はT1302の補給線としての活用というよりは、

ポパスナ突出部北西の戦線の安定=セベロドネツクのウクライナ軍の後方の安全、

に資するかと。

自由に北上されたら、まだ宣伝上の話と言える包囲が現実化しかねませんから、

ロシア軍の攻撃の先鋒を挫いておく必要はあるわけです。

遅滞行動の範囲内でゆっくり後退しつつ戦線の(というか軍の)崩壊を防ぎ切れれば

やがて6月末になりますが、さて。

包囲という戦闘行動は敵の側背を脅かすことを目的としたものであり、四方を囲み孤立させるもののみを指す言葉ではありません(それのみを指す場合は全周包囲と呼びます)

宣伝上の話ではなく、包囲は既に完成しています

そしてその中でウクライナ軍は戦っています、だから戦闘効率が下がりこのように押されているわけです

また軍事学において全周包囲は好まれず、いつでも全周包囲に移れる構えを見せながらも部分包囲にとどめ追撃戦を展開するのが最上策とされます(なぜかは調べてみてください)

ロシア軍は一度T1302を遮断して見せており、十分目的は達成されています、そこに先鋒は存在しません

先鋒はポパスナ南西です

学術用語の定義内容としての「包囲」の「完成」とは何か。

どの程度の側背への脅威の達成をもって「包囲の完成」と言えるのか。

興味深い話ですね。

>部分包囲にとどめ追撃戦を展開するのが最上策

純軍事学的な目的~敵戦力の撃破~の上での規範的見解ですね。

但し、個々の作戦の目的・敵の意図、達成期限・損害の許容度、彼我の軍隊の状態等は

個別の変数で、それへの検討が為されなければ、最適な行動は導けません。

>先鋒はポパスナ南西です

「ポパスナ所在の作戦部隊群の現在の攻撃方向は」と理解しました。

こちらとしても、T1302付近に所在していたロシア軍部隊が、反撃の結果後退した

~微妙乍ら、背後への脅威の緩和~で、別に問題は無いわけです。