ゼネラル・エレクトリックは次世代の戦闘機用アダプティブエンジン「XA100-GE-100」が地上テストを完了したと発表、同エンジンは米空軍のAdaptive Engine Transition Program(AETP)が掲げた目標性能と完全に一致しており「戦闘機に可変サイクルの能力を提供できるXA100の能力が証明された」と語っている。

参考:Testing on GE’s First XA100 Adaptive Cycle Engine Concludes, Proves Out Transformational Capabilities

参考:US Air Force’s sixth generation fighter engine completes testing

次世代の戦闘機用エンジン開発が進行中の米国、NGAD用のエンジンは2025年頃にプロトタイプが登場予定

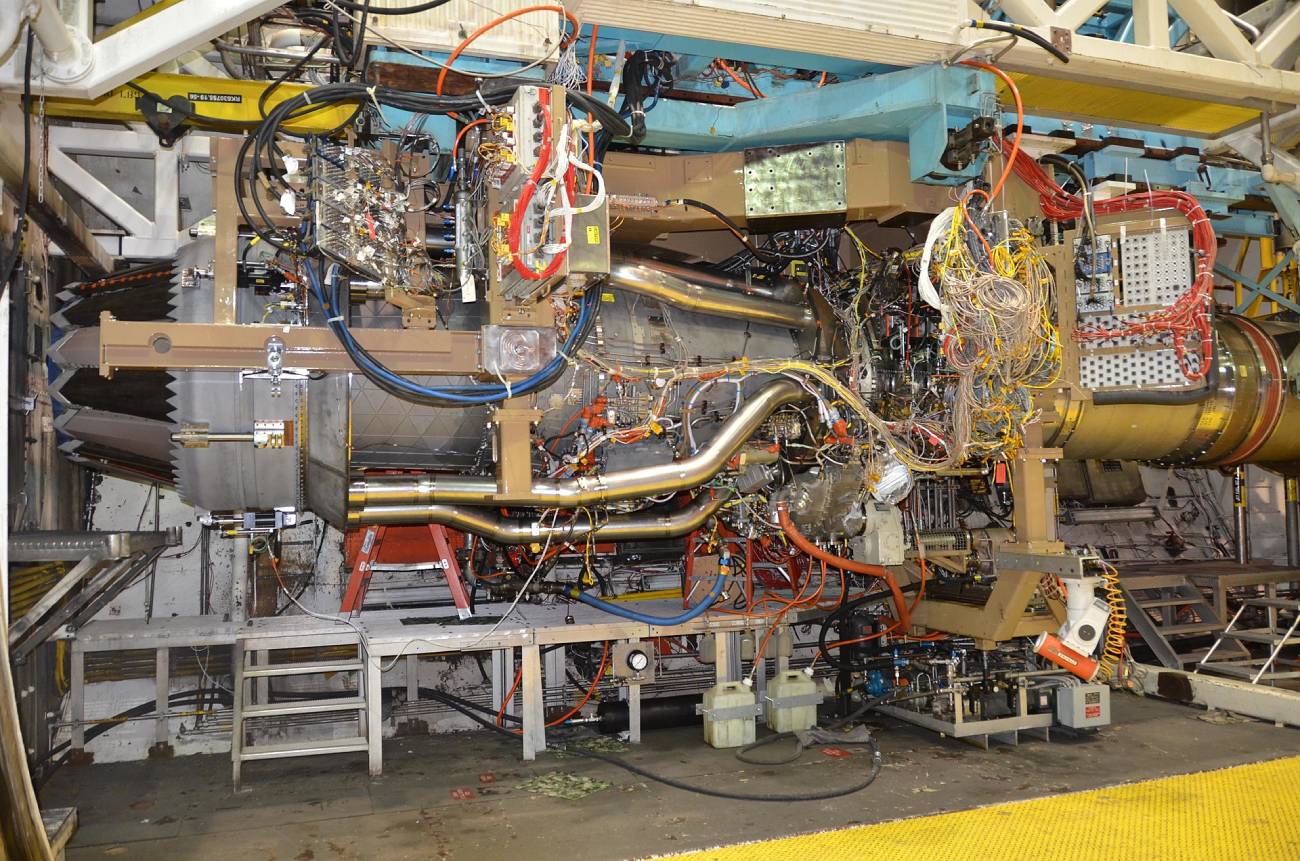

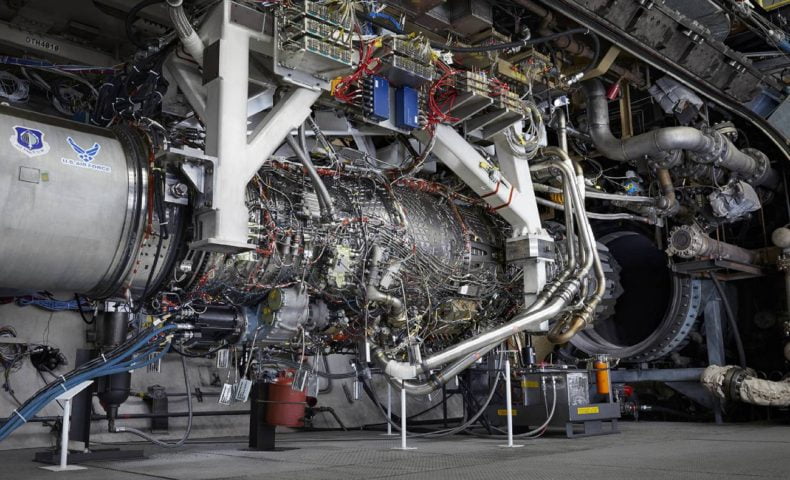

米空軍は次世代の戦闘機用エンジンの技術開発のため速度や高度に応じてバイパス比を変更する「可変サイクル」を採用したアダプティブエンジン(GE製のXA100とP&W製のXA101)を開発中で、このエンジンにはF-135(最大推力4万3,000ポンド:A/B使用時)と同サイズで4万5,000ポンド以上の推力(10%の推力向上)と低燃費(25%の燃費向上)を両立することが求められているのだが、テストが完了したXA100は空軍の要求を満たしていることを確認したとGEは発表した。

GEは現在2基目となるXA100の組立を進めており2021年後半に地上施設でのテストに入る予定で、これが完成すればP&Wが開発しているXA101との比較評価が行なわれAETPの勝者が決定される=つまり米軍が採用する戦闘機エンジンの方向性が決定づけられるため非常に注目度が高いと言える。

出典:Public Domain P&Wが開発中のXA101

AETPで勝利したエンジンが本当にF-35Aに採用されるのかは不明だが、AETPの真の狙いはNext Generation Air Dominance/次世代エアドミナンス(NGAD)に含まれる次世代戦闘機用のエンジン開発でGEとP&Wは可変サイクルを採用したNGAD向けのエンジン開発契約がすでに授与されており2022年中に基礎設計が完了、2025年頃に開発されたエンジンを使用してテストが実施される予定だ。

NGAD向けの新型エンジンはXA100やXA101とは完全に別設計だと言われているのでサイズや推力がどの程度になるのか謎だが、恐らくNGADは双発の可能性が高いので1基辺りの最大推力を抑えてくるかもしれないがF-22に搭載されたF119(最大推力3万5,000ポンド:A/B使用時)よりも遥かに強力な推力と低燃費性能を備えてくることだけは確実だろう。

出典:ロッキード・マーティン NGAD

因みにXA100やXA101の裏で開発が進められているNGAD向けの新型エンジンは機体の開発と同様で極秘指定なため全く情報が漏れてこない。

関連記事:米空軍は次世代戦闘機の新しいプロトタイプを製造中、台湾での戦いにF-22は役に立たない

告知:軍事関係や安全保障に関するニュースが急増して記事化できないものはTwitterの方で情報を発信します。興味のある方は@grandfleet_infoをフォローしてチェックしてみてください。

※アイキャッチ画像の出典:GE Aviation XA100

燃費25%改善で航続距離が35%増えるらしいけど

> According to GE, the engine can offer up to 35% increased range and 25% reduction in fuel burn over current turbofans.

もし搭載されたら例えば対空任務パッケージであれば戦闘行動半径が1408km→1900kmに?

まあまあ無茶苦茶だな

これで運用コストも安くなるなら良いんだけどね

スペックがデタラメ過ぎて、このエンジンが無事に実用化されたらF-35が台湾で使えない問題が覆りそうですね。

このエンジンが実用化されてF-35に搭載されて実戦投入されるのは早くても10数年後で

その頃には

中国の接近拒否能力も相応に進歩拡大されているのも確実なので

問題としては結局、変わらないんだな

相対的な技術力としてはまだ大分アメリカの方が上だとしても

アメリカの技術革新の速度よりも追いかける中国の速度の方が遥かに速いのが

対中戦略の一番困難な問題の核心部分なのだと理解できないと

いつまでたっても西側陣営に不利なこの鬼ごっこで中国を突き放す戦略は見えてこないよ

カムを高速用と低速用に切り替えるホンダのVTECエンジンみたいなものだな、低速時はシャッターを動かしてコアエンジンに流す空気量を減らして低速燃費を上げることと、高速運転に最適化させることで気持ち良い推力をだす。

ジェットエンジンはハッキングして大金を投入すればある程度のところまでは進むことができる、しかしそこから先に進むことは難しい。

それが中国がいつまでもロシアのエンジンを主力機に使い続けている理由だ。

アメリカもアダプティブサイクルエンジンの重要な秘密を漏らすことはないだろう、当分はロシアでさえ追いつけない。

まあ対中露戦略で重要なのは

技術が追いつかれるかどうかではないのだと理解できない限り

西側に不利な追いかけっこで西側が損をし続けるんでしょうね

大事なことを忘れてますけど、中国にオリジナル技術は一つもないんですよね。

その10年とやらでコピーや模倣を超えてどんな技術的進化ができるのか観察するとしましょうか。

>このエンジンが実用化されてF-35に搭載されて実戦投入されるのは早くても10数年後で

「アダプテイブ・エンジン移行計画(AETP=Adaptive Engine Transition Program)」は元々2025年頃が目標だったと思うけど。

数年の遅延はあるとしても、今回の記事を踏まえて「早くても10数年後」と断言する根拠を聞きたい。

あのさあ

文盲には何言っても理解できないのだろうけど

数年後だろうが十数年後だろうが

アメリカの技術革新の速度と追いかける中国の速度の差に対する戦略の欠陥が論点の※に対して

意味なくない?十数年後の根拠とか

全然違うが?

アキレウスと亀のパラドックスも知らんのか

言い訳にしても見苦しい

戦狼外交とか好きそう

ゼネラル・エレクトリックのYF120エンジンみたいに製造・メンテナンス費用がかかったり整備が大変だったりして結局見送られることにならないだろうか

YF120:正式採用されたF22のYF119エンジンより性能はよかったものの、コストやメンテナンス性を理由に採用されなかったエンジン

F-35の対先進国の戦闘におけるコスパの良さについて異論を挟むやつは殆どいないけど

結局コストの部分が最近問題にされてるわけだしねぇ

そこを圧縮しないまでも現状維持くらいはできないと厳しいのではって感じが

可変サイクルっていうとSR71のエンジンみたいに後段のコンプレッサを通さない流路を持ってるのかな?

効率が上がるのは間違いないだろうけど、重量増加と部品点数が増えることによる故障のリスクとつりあって

途中送信…

釣り合っているのか興味があるな

果たしてこれが今後のスタンダードになっていくのか

可変サイクルはバイパス比を変更してるけど

XF9はバイパス比ではなく静翼の角度変化﹙圧縮率調整﹚により、巡航~ドライ~アフターバーナーの動作を最適化しているみたい。

リンク

構造がシンプルな方が心配性も耐久も高いからXF9ベースの商用エンジンは個人的にかなり期待しています。

商用なんて聞いたこともないよ。

量産ってこと?

量産=商用

顧客は日本国政府防衛省自衛隊

商用

1.商売上の用事

2.商業につかうこと

なので旅客機用とかのエンジンは商用もアリ

XF9-1だってIHIから防衛省への売り物でしょう。

IHIのXF9-1のプレスリリースでもはっきり

> 防衛装備庁から受注し

となってるし。

>量産=商用

戦闘機用ジェットエンジンについてその呼び方してる奴って他にいるんですか?

やっぱアメリカは一歩先を行ってるんですねぇ

XF9が見劣りしてやーなの

ロールスロイスもどっちかと共同開発企業であって

イギリスの次世代機も可変サイクルになるかもしれない

まあ可変サイクル搭載エンジンはATF時代からアメリカで研究されててソ連でもMFIの頃に実際に作られてたからね。そこらへんには一朝一夕では追いつけないもんな。

とはいえ将来的には可変サイクルも普及していくだろうからそれまでに日本でも実現して欲しいところではある。

現状は分かりませんが、日本でも可変サイクルターボファンエンジンはコンバインドサイクルエンジン実現を目指す「超音速輸送機用推進システムの研究開発(HYPRプロジェクト)」の一環で研究開発が行われています。

その中で可変低圧タービンノズル(LPTVG), 可変後部バイパスノズル(RVABI), 可変2次元排気ノズル(2D NZL) お

よび高圧圧縮機可変静翼(HPCVSV)を組み込んだ可変サイクルターボファン実証機を製作し、試験の結果当該可変システムがコア部の小型化を可能とし比推力を15%増強できたと報告しています。(IHI、KHI、MHI)

<日本航空宇宙学会誌第48巻第553号(2000年2月)>

大分前から独自に研究開発を行っていますので遅れをとらぬよう進めてほしいですね。

XF9の場合可変にするのは、バイパス比ではなく、ファンの圧縮率。

単純な流路のままで似たような効果を目指した見たようで、独自の仕組みで燃費向上させているよ。

・取込空気量を巡航と最大で変えず

・ノズル排気速度を巡航に適した速度に抑える

この目的のため可変サイクルは、バイパス比﹙逃がす流量﹚を調整しているけど、

XF9の方式では可変ガイドベーンの働きにより、取込空気量とかバイパス比も一定のまま

・巡航時:﹙圧縮率を下げて﹚排気速度減少

・高速時:﹙圧縮率を上げて﹚排気速度増加

を実現しているとの事です。

可変静翼ですね。

技術としては既にあるもののようです。

今まで戦闘機に使われてこなかったのか、それとも流量を積極的に変化させるのに利用するという発想が無かったのか。

可変静翼は普通に旅客機とかでも使われてっるよな

日本独自なんてこたあない

戦闘機では、単純な単軸で異例の大出力を誇ったJ79エンジンが可変静翼を多用しとる

一方、ロールスロイスは三軸化して可変静翼に頼らず最適な圧縮効率化を成し遂げた

可変にしなければファンブレードまで一体成形してシンプルで頑強な構造にできたりする

いや「可変静翼が日本独自」だなんて誰も言ってないだろ。

「モーターを使った新機構」の話してる時に

「モーターなんかどこでも使われてる」って言ってる様なもんだぞ…。

出だしで「独自の仕組み」と記したので、揉める要因を作ってしまったと反省はしています。

フォローしてくれた各位には感謝。

> ロールスロイスは三軸化して可変静翼に頼らず最適な圧縮効率化を成し遂げた

可変にしなければファンブレードまで一体成形してシンプルで頑強な構造にできたりする

静翼が可変かどうかでファンブレード(動翼)の製法に差異が出るとは思えませんし、

3軸エンジンなんてシンプルからはほど遠いでしょう。

XF9ってそんな機構を採用していたのですか。

できれば情報のソースを教えてくれませんか。

少し下にあるよ

下の方の別の枝でIHIの特許が紹介されてる

IHIが特許を取っていることは知っているのですが、その特許がXF9-1に使われているとは聞かないのです。なので、XF9-1にその特許が使われているという情報のソースを教えてください。

そう言えば、XF9では特に触れていませんでしたね。

XF5だと高圧圧縮機にVSVが一段あるのは記されているけど。

リンク

XF9にもXF5のように「主要制御と補機一覧」があると良いのだけど。

IHIの例の特許だと、VGVになるのかな?

それは兎も角、時期的にXF9の製品特許と解釈していました。

それが誤りの可能性を指摘されるのでしたら、仰る通りですね。

上の方が指摘されている通り当該特許はXF5-1に採用されています。

また、コア部流用のF7-10にも適用され実用化済の技術になっています。

>IHI技報Vol.57 No.1 ( 2017 )>F7-10 エンジンの設計

普通に考えてXF9-1にも適用されていると推定するのが自然だと思います。

IHIの例の特許は、出願が2015年なので、XF5には適用されていない筈です。

仮に2000年代のXF5で適用していた場合、例の特許は新規性が無いと見なされ却下される筈なので。

適用製品を公表後でも、半年か一年以内なら面倒な例外措置で救済可能な様ですが、今回のはその範囲を越えているし。

おっしゃる通りの意味で

>当該特許は

と書いたのは送信後に不適切だったなと思っていました。

「当該特許相当技術は」と書くべきだったと。

あとIHIの例の特許は、FIGVや高圧圧縮のVSVではなく、

二段目以降のファンに対する可変ガイドベーンが対象の筈です。

ちなみにF7-10の方も時期的に合わない筈です。

ただ、高圧圧縮機 ( HPC )の所で出てくる入口案内翼 ( IGV )・1 段静翼 ( 1SV )・2 段静翼 ( 2SV ) の三段構成ですが、

この箇所の評価知見から、例の特許が 発想されたとしても不思議ではないと思っています。

制御は大変かもしれないけど、仕組みはXF9の方式の方が単純なように思えます。

可変圧縮率って、どこかの自動車エンジンみたいで、日本らしい取り組みだとも。

ていうか、クルマのターボチャージャーで使ってだはず

その上で

「低バイパスターボファンエンジンの可変サイクル化に関する技術検討」を契約したり

リンク

「XF9-1のアダプティブサイクル適用に関する技術的検討作業」の募集掛けたりはしてますね。

リンク

食わず嫌いせずに実際に試してみよう、って事なのかな?

個人的にはエンジンの過度な複雑化は運用コストの増加を招きそうなので

妥協できる効果が得られるなら、よりシンプルな方がいいかな。

F-3で実装した場合のベストバランスで選択して欲しい。

背中がようやく見えるとこまで来たと思ったら幻影で、相手ははるか彼方にいるってやりきれん話だ

米英がかなり前から可変サイクルエンジンに取り組んでるのは

とっくに分かってる話。

XF9-1は大掛かりになって複雑化・重量増加を招く別流路を設けず、

シンプルな仕組みでインテークスピレージ抵抗を下げる機構に挑戦しており、

取り組みとしてはより先進的とさえ言える。

もちろん評価は量産化・実用化されてからでないと出来ないけどね。

リンク

>このような、改良エンジン(=可変サイクルエンジン)は、第2のバイパス流路を設けることによる重量増加、及び、多数の駆動機構を設けることによる重量増加及び信頼性低下を招くことになる。また、このように改良エンジンでは、重量の増加が大きくなり、結果として十分な燃費の改善が図れない可能性がある。

本発明は、上述する事情に鑑みてなされ、ジェットエンジンにおいて、第2のバイパス流路を設けることなく、また多数の駆動機構を必要とすることなく、インテークスピレージ抵抗を減少させて燃費の改善を図ることを目的とする。

個人的にはシンプルな方が好み。

落とし穴が無ければ、だけど。

シンプルな方が難しいよね

どの分野でもそうだと思う

IHIがリンクの特許を取っていることは知っていましたが、XF9-1に使用されているとは聞きません。

よろしければ情報のソースを教えてくれませんか。

XFA9の時もセンサーケーブルだらけだなと思ったけどアメリカの方がもっとすごいな

素人目でも金かかってるのがわかる

自分だと、配線間違える自信がある

可変サイクルエンジンってJAXAで開発しているようなターボ・ラムジェットみたいなものかと思っていましたが可変バイパス比エンジンも含めてそう呼ぶのですね。

調べたところGEは YF120 で可変サイクルを既に実現していたとか、F35に未採用で終わったF136がYF120の純ターボファン化であるとか。

色々積み上げをやってきてるんですね。

XA100は可変サイクルではなく、適応サイクルだと思います。

また、2018年には防衛省は「低バイパスターボファンエンジンの可変サイクル化に関する技術検討」(リンク)をIHIと契約し、2020年には「XF9-1のアダプティブサイクル適用に関する技術的検討作業」(リンク)を告示していることから、日本ではXF9-1を流用したアダプティブサイクルエンジンの研究の可能性があります。

あと現在、英国政府や企業とエンジン開発での協力に向けて、オンライン会議を開いている(リンク)らしいので、アダプティブサイクル等の共同技術開発が行われる可能性があります。

ちなみに今年の夏にはエンジンの開発主体となる企業を公募する見通しだそうです。

アフターバーナー推力45000ポンドって、推力20トン以上か…もしそのまんま双発にしたら推力40トンのバケモノが完成するなぁ

XF9は最低目標が推力15トンで、推定値は17トン程と言われてるから、推力重量比でF135に匹敵するトップレベルのエンジンだけど、これをさらに超えるエンジンを作れるのは流石だね

径がデカイので、ステルスで双発だとダクトの取り回しに苦労しそう。

もしくは諦めてレーダーブロッカーに頼るか。

NGADはデカくなりそうだから、双発総推力40トン超のバケモノ路線も十分有り得るかなーと

日本も2030年代には単発推力20トン超の時代だと推測しているし、次期戦闘機も双発総推力40トン超って線は有るのではと。大型大航続距離大搭載量路線だし

航空雑誌で見たけどアフターバーナー使用で、推力22トンを目指していると書いていたな

スペックは良くても、いつものように開発延期した挙句、コストオーバーで配備数を大幅に減らし

ライフコストがかさんで、実は耐久性が芳しくないという

嫌な流れにならなきゃいいが・・・

しかも、中国に情報抜かれてパクられるというオチもね

機関銃でエンジンとは関係無い話しだけど、

コストダウン目的で生産を委託することにして、設計図等を中国企業に渡した某重機メーカーがいたよね。

その様なバカな事を他のメーカーは行わないで欲しい。

韓国の通信アプリに行政案件を任せまくったり年金機構が案の定下請けを管理できず中国にマイナンバーを流出させたりそもそも国からして安全保障という概念がないから…

米国の権威を借りてまでF9が叩かれるようになると、日本のエンジンもガチで米国と比較されるようなところまで来たか

って感慨がある。

今までは米ソ(ロシア)はおろか英仏以下、コピーだなんだといわれても独自生産してきた中国以下といわれてたのに

まあそもそも「戦闘機用ジェットエンジン」が存在しなかった(てか実用エンジンはまだない)訳だからね。

個人的には「耐久性のないF110」レベルのプロトができてエンジン輸入する時に足元さえ見られなくなれば十分かな、くらいに思ってたので、

割と本気で純国産、少なくとも自国主導開発のエンジンで戦闘機を作れそうってだけでホント感慨深い。