軍事アナリストのロブ・リー氏とマイケル・コフマン氏はウクライナ南部を視察し「夏の反攻作戦に関する総括」を共同名義で発表した。両者は「火力管制による兵站遮断は実現困難だ」と指摘しており、やはりアゾフ海に到達してロシア軍の兵站を物理的に遮断しなければならない。

参考:PERSEVERANCE AND ADAPTATION: UKRAINE’S COUNTEROFFENSIVE AT THREE MONTHS

個人的に興味深いのは「火力管制による兵站遮断が実質的に困難」という指摘

海外の著名な軍事アナリスト達は6月に反攻作戦が行われているザポリージャやドンバスを視察、これに参加した外交政策研究所のロブ・リー氏とカーネギー基金のマイケル・コフマン氏は約3ヶ月間の戦いを総括した「PERSEVERANCE AND ADAPTATION: UKRAINE’S COUNTEROFFENSIVE AT THREE MONTHS」を共同名義で発表、中々興味深く読み応えのある内容だ。

両者が総括した内容の主要ポイントをまとめると以下のようになる。

出典:Генеральний штаб ЗСУ

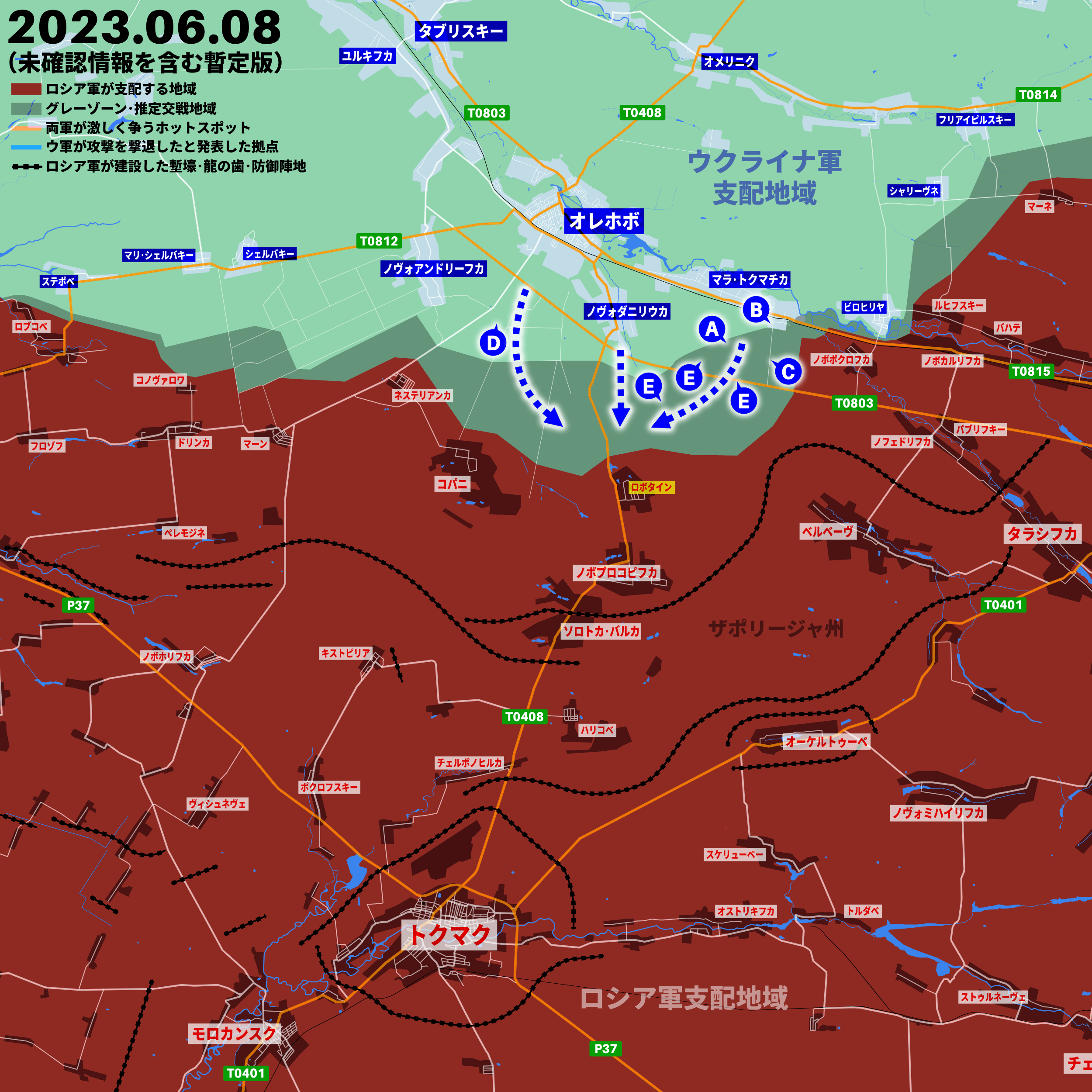

“6月4日に待望の反攻作戦を開始したが、この作戦でウクライナは「忍耐力」と「適用力」が試されることになり、厳重に準備されたロシア軍の激しい抵抗にも関わらず成果を上げている。反攻作戦の主攻はザポリージャ州オレホボ軸でトクマクを越えてメリトポリに到達することが目標だ。これに成功すればロシア軍を南部と東部に引き裂くことができクリミア経由の兵站を遮断することができる。ヴェリカ・ノヴォシルカ軸の目標はベルジャンシクに到達することだが主攻の副次的な作戦で、バフムートでの反撃も南部の戦いを有利に進めるための補助的な作戦に過ぎない”

“何百もの戦車や歩兵戦闘車が映画のような攻撃でロシア軍の前線に突撃するだろうという予測は戦場の現実からかけ離れており、約3ヶ月間の戦いは密集した地雷原を小規模編成のウクライナ軍兵士が突破し、戦場に点在する森林ゾーンをロシア軍と奪い合うというもので、戦場を支配しているのは戦車や歩兵戦闘車ではなく大砲と無人機だ。この戦場で戦車を集中運用すれば一度に多くの車輌を失う可能性があるため、ウクライナ軍は戦車を中隊レベルで運用することはなく戦車戦もほぼ発生しない。戦車が最も多く時間を費やしているのは歩兵の支援と間接射撃だ”

“反攻作戦に対する西側諸国の批判は「匿名の当局者によるリーク」という形で登場し、ウクライナ軍は大規模編成による作戦を実行せず「この攻撃で生じるであろう犠牲者も受け入れない」と指摘するが、このような批判は「大規模編成の戦力投入に制限がある」という事情を理解していない現れだ”

“レオパルト2やブラッドレーを擁する第47旅団は装備が充実した部隊の1つで、西側製装備の優れた暗視装置を活かすためオレホボからの南下開始は真夜中に設定されていたものの、部隊内で発生した問題のため作戦開始が遅れることになったが、連携不足のせいで砲兵部隊は予定時刻にロシア軍陣地を攻撃してしまい、第47旅団が南下を開始したのは暗視装置の優位性を失われた朝だったためロシア軍の砲撃や対戦車ミサイルで大損害を被ってしまった”

出典:Telegram経由

“さらに別の部隊は状況認識が未熟で側面を守っていた友軍を攻撃、別の部隊は夜間の行軍で方向感覚を失い車列が重なってしまい、一部の部隊は地雷処理戦車が確保したルートを外れて地雷を踏むなど初歩的なミスが目立ち、6ヶ月間に圧縮された訓練だけで大規模編成の戦力運用が不可能だったと示している”

“反攻作戦の初期段階で躓いたウクライナ人は大規模編成の戦力運用能力、経験、部隊の質、限られた支援を考慮した上で「どこに自分達の強みがあるのか」を再検討、慣れ親しんだ小規模編成の戦力運用と砲撃戦による敵弱体化に作戦を切り替えた。新旅団が直面した問題を考えれば妥当な結論であり、もし大規模編成の戦力運用を継続していれば部隊間の連携問題を悪化させていた可能性が高く、より大きな損失を被って兵士からの信頼を失っていただろう”

出典:Генеральний штаб ЗСУ

“ウクライナ軍が採用した戦術は多くの困難とコストが要求されるが、どの国でも「航空優勢」や「火力投射の優位性」が欠けるなら同じ戦術を採用し、同じような困難に直面して苦戦を強いられていただろう。この戦いの成功は時間と消耗のバランス、予備戦力量、戦力管理で相手を上回れるかにかかっており、西側諸国はウクライナ軍が採用した戦術を後押しするため各種弾薬や長距離兵器を提供すべきで、戦場での教訓をウクライナ人の訓練にも取り入れるべきだ”

“ウクライナへのF-16提供に関する決断が侵攻初期に下されていれば反攻作戦で大きな成功を収めただろうという主張もある。確かにF-16が間に合っていればウクライナの助けになっただろう。但し、ロシア軍には高度な防空システムとF-16に匹敵もしくはそれ以上の戦闘機を持っているため、ウクライナが防空システムでカバーする空域を守る位にしか役に立たない。西側製戦闘機を手に入れれば自動的に制空権を獲得できるわけではない”

出典:PHOTO BY Senior Airman Duncan Bevan

“西側製戦闘機は戦場のあらゆる問題を解決できると思われがちだが、米空軍が航空戦力で達成できることは一般的な西側空軍の能力と異っている。米空軍が達成できる能力は兵士の訓練、支援能力、組織能力、統合作戦の経験に大規模投資を継続的に行っているお陰で、こうした能力や効果はF-16の入手と同時に獲得できるものではない。F-16で出来ることは提供されるミサイルや追加システムでも変わってくるが、米空軍や米国のシステムはロシアの高度な防空システムとの交戦経験がない点にも注目すべきだ”

“ウクライナ軍が運用しているストームシャドウの攻撃範囲はATACMSに似ていて注目に値する貢献を見せているが、この長距離兵器には戦況を変えるほどの効果はない。ロシア軍はにHIMARSによる攻撃に直面したため前線に近い大規模拠点への依存から脱却済みで、物資の大半はクリミアかロシア領の鉄道駅でトラックに積み替えられ占領地域に運ばれている。しかも移送ポイントは頻繁に変更されるため、もう長距離兵器でHIMARSが引き起こしたような混乱は起こらないだろう”

出典:Zelenskiy/Official

“ウクライナ軍は長距離攻撃兵器だけでロシア軍の兵站を遮断して撤退に追い込むことは出来ないだろう。それが可能なら大規模攻撃を行う必要がなく、ストームシャドウで殴り続けてGLSDBの到着を待てばいいのだ。ロシア軍の兵站を長距離攻撃兵器で遮断するには兵站ルートを常時監視し、これを攻撃する長距離攻撃兵器も持続的に入手できなければ絵に書いた餅だ。ウクライナ軍はドニエプル川に掛かるアントノフスキー橋とノーバ・カホフカの水力発電所の道路橋を攻撃し、フェリー輸送を妨害するため約4ヶ月間に渡りドニエプル川を監視を続けたが、ロシア軍は3万人以上の兵力を撤退させることに成功した”

“ロシア軍もバフムートへの兵站ルートを火力だけで遮断するのに失敗しており、仮にウクライナ軍がザポリージャとクリミアを繋ぐ陸路を大砲の火力管制下に収めても兵站を遮断するのは難しく、火力管制下で何が達成できるのかに疑問が投げかけられている”

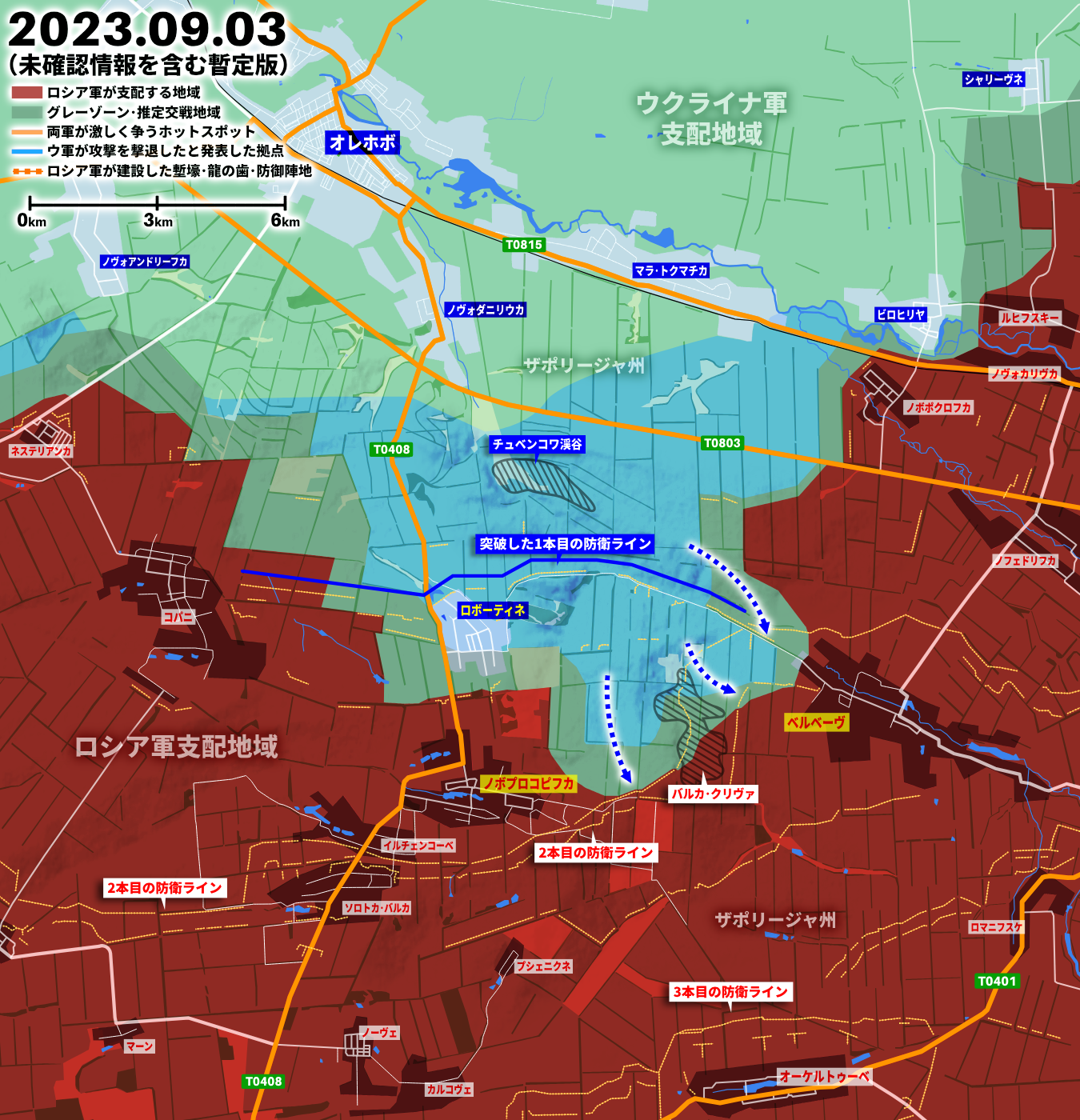

“スロヴィキンは縦深防御に最適化された3重の防衛ライン=スロヴィキン・ラインをウクライナ南部に構築したが、侵攻作戦の指揮を取っているゲラシモフは一貫した軍事的判断力に欠ける人物で、恐らくロシア軍に何が出来て何が出来ないかを理解していない。そのためゲラシモフはスロヴィキン・ラインの前方防衛を選択し、第1防衛ラインとこれを支える拠点の保持に全力を注いでいる。この決定はウクライナ軍の大砲が届く位置で戦うという意味になり、ロシア軍は自ら不利な戦場でウクライナ軍と戦っている”

“ロシアでは積極防衛というコンセプトがあり、ゲラシモフも機動的な防衛と反撃を積極的に奨励しているため、我々が現在目にしているのはこれかもしれない。ロシアの積極防衛は定期的な反撃が特徴で敵に消耗を強いるがロシア軍も着実に消耗している。ウクライナ軍も第1防衛ラインに到達するため相当な戦力を消耗しており、予備戦力を保有量と適切な戦力管理で相手を上回れるかが勝負の分かれ目だ”

“ロシア軍はウクライナ軍の攻勢に一貫して反撃してきたが、この戦略は攻撃的でコストがかかり、余裕のない戦力事情を鑑みるとロシア軍の戦略は無謀とも言える。ロシア軍はスロヴィキン・ラインの前に出て戦うことが多く「不利な状況になればいつでも撤退できる」というメリットがあるものの、このアプローチには大きなトレードオフが存在する”

“前に出て戦う部隊はスロヴィキン・ラインを守る部隊と同一で、積極的な防衛で消耗しすぎればスロヴィキン・ライン自体の守りが手薄になってしまう。この消耗分を補充できるなら「前に出て戦う」とアプローチも悪くはない。しかしロシア軍部隊は第1防衛ラインの前方で消耗してしまい、ウクライナ軍はロボーティネやベルベーヴへの突破に成功した”

出典:Оперативне командування “Схід”

以上がロブ・リー氏とマイケル・コフマン氏による総括の一部要約で、当初用意された反攻作戦の内容は戦場環境にマッチしておらず、新旅団の諸兵科連合作戦能力も初歩的なミス=連携不足が露呈し、ウクライナ軍は身の丈にあった運用能力まで戦力規模を小さくしたという意味で、ストームシャドウの効果、火力管制による兵站遮断、ロシア軍の戦略など興味深い指摘が沢山ある。

個人的に興味深いのは「火力管制による兵站遮断が実質的に困難」という指摘で、やはりアゾフ海に到達して物理的に陸橋を遮断し、これとセットでクリミア大橋を破壊しないとウクライナ南部に対する兵站は破壊できないのかもしれない。

関連記事:ウクライナ軍、ストーム・シャドウでヘルソン州とクリミアを結ぶ道路橋を破壊

関連記事:反攻作戦の進展が遅い原因、ウクライナ軍の作戦スキルが不足しているため

関連記事:予定が狂ったウクライナ軍の反攻作戦、慣れ親しんだ防御戦術に回帰

※アイキャッチ画像の出典:Сухопутні війська ЗС України

>3重の防衛ライン=スロヴィキン・ライン

スロヴィキンって名前今でも使っていいんだろうか……

スロヴィキンのデザインした防衛ラインだからスロヴィキンラインでいいんじゃないですかね

その強みもスロヴィキン自身も放り出したのはロシア側の都合ですし

ウクライナ側の前線指揮官によると、航空優勢も電子戦もドローンにおいてもロシア側が優勢らしい

また、トクマク東側にダム建設を始めたようだ

アレな目的が思いつく

が、これほど現況ウクライナが善戦しているのを見るに主力兵種兼兵器の砲兵が敗れてると推測できる

他で不利でも砲戦で負ければ戦場はウクライナ優位に傾くだろう

元々2014年以降の今よりマシだったロシアBTGも優位と謳われた状況でしばしば敗北していた

こちらは組織に構造的欠陥があったようだ

西側陣営の行う諸兵科連合と空軍の連携は、何年もの訓練があればこそ、というのはとても納得できました。

付け刃ではうまくいかないものですね。そこから自分達の出来る範囲に戦い方を見直して成果を出しているのが凄い。

そうなると、第33機械化旅団のレオパルド2A4×30台ほどが訓練を終えたみたいな記事を見かけましたけど、集団運用はしないんでしょうか。それとも薄くなった第二、第三ラインを大きく食い破る為に纏めて使うのか。気になるとこです。

元はソ連製で武装したワルシャワ条約機構軍と戦う為に作られたレオパルトシリーズが実際にソ連の後継ロシアと戦う日が来るとは予想していなかった

予定通りの相手だが、練兵時間も短く不安ではある

そうか、、設計者の想定通りの相手と戦うのか。

それも元ソ連軍同士で。

もうね。来年全然違う世界になっていてもおかしくないわな

開戦前はサイバーだ、電子戦だ、ドローンだ、開戦と同時に宇宙での核EMPだ、これからは機甲戦なんてなくてハイテクだー、有人機などオワコンだー、など色々と言われてきたが実際には塹壕と砲撃にまで退化していた

現代版フルダギャップと言ったところか

冷戦時代に今の状況を伝えても信じて貰えなそうな状況だが

戦車の小規模運用で歩兵の塹壕突破支援は、ある意味カンブレーへの原点回帰。何事も対抗するメタが充実したら、原点に帰るのだろうか?

そもそも電子化で効率的、圧倒的優位うんぬんというのが、野戦の基本、原点を軽視、無視した観念的な机上の空論の部分が多く、国防予算を情報通信産業、IT企業の金儲けに利用するための宣伝を鵜呑みにした部分も非常に大きかったと言えるでしょう。

退化したというよりは、電子化、自動化で一気に進歩したー、というのがそもそも幻想、幻影であったわけです。

あるいはゲリラの掃討のような規模の小さい一部、局部、局地戦では通用する話でも、大規模な野戦、総力戦のような規模では到底通用し得なかったということです。

紙でつくった紙飛行機のようなドローンをいくら増やしても、砲弾や兵士の代わりには決してならず、各国で禁止していたクラスター砲弾を使わざるを得なくなったり、強制動員で兵士を入隊させなければ部隊が編成できないことになっているのです。

言ってることがよくわからないのですが…。情報通信技術やドローンの発展があるからこそ、固くて動き回れる戦車といえども砲撃でボコボコにされやすくなったわけで。

あとほとんどのIT企業は儲からない面倒くさいイメージ悪いで軍事産業なんてやりたがってないと思います。幸か不幸かはわからないですが、Googleなんかが本気で軍事やってたらまた全然違う戦場になってるでしょう。

貴方はもうここに書き込むのを止めた方がいいと思う。

電子戦も理解してないし主張も支離滅裂だし、元々いた5chの軍板に戻ったらどうですか?

記事の趣旨と離れるため詳細は指摘しませんが、ITや電子技術の軍事への応用が何故進められいるのか?は認識に誤りがあると思います。

技術の兵器への活用だけてなく、現場含めた意思決定を如何に正確、尚且つ迅速に共有して判断を速くするかが重要な点です。

そのため、戦場のスケールで通用する云々の次元ではないです。

侵攻当初から、通信網確保·哨戒·索敵·攻撃目標設定·攻撃誘導·成果確認等々、電子化が必要とされる状況を映像なり記事なりで発信されているエポックメイキングとも言える戦争を理解できない感性の鈍さに感心しますね。

戦前ミリオタにはドローンの評価が高く無かったと思う。

ミリオタ氏曰く、ロシアのような一流軍事国は電波妨害機器がありドローンなぞ即無効化されて使えないと言う意見が多かった。

ドローンの有効性を言うと、したり顔で小馬鹿にされた気がする。

戦中ドローンが使えている実績があがった。

それでもロシアの電子妨害機器で無効化されないのはおかしいと言う論調の人までいた。

あと砲撃か戦場で主力なのはその通りですが、ドローンの凶悪性も顕になっている。

兵士の生死にかかわるうるささで兵士は四六時中気が休まらないだろう。

ロシアがウクライナに攻め込むなどアメリカのプロパガンダだーと言ってる人もたくさんいたような気がする

”戦車が最も多く時間を費やしているのは歩兵の支援と間接射撃”

素人がテキトーなことを言いますが。

装甲戦力の一部を突撃砲に交換してみては。

或いは、戦車の滑腔砲から、多目的榴弾ではなく、威力のある

(炸薬量の多い)榴弾を発射できるようにはならないでしょうか。

突撃砲にするなら、重装甲で、車高を人の高さ以下とする。

榴弾を撃つなら、たとえば、弾が砲口を出てから翼を展開し、

砲弾を旋転させて飛行姿勢を安定 させる形で。

はたまた、英軍の120mmライフル砲を使うか。

英軍のライフル砲を使うのが最適解のような気がするのですが。

・ポン付けできて遊んでる砲が戦場にない

・あっても現地でできるような改造じゃない

・海外にあったとしても今次攻勢には間に合わない

・間に合うとしてもこのタイミングで投入可能な車輌を前線からはがす選択肢がない

・そもそも単発の火力が不足しているという指摘は聞かない

うーん

素人は密かに期待しているのですが。

英国ラインメタル社?が、ヨルダン陸軍の

チャレンジャー1を買収して整備中とのこと。

全部で200輌以上はあるようです。

これを英国または突撃砲連合(笑)が

ウクライナに供給してくれないかな、と。

あと、チャレンジャー1は5km先の戦車を

仕留めた実績もあります。

間接射撃にも適していると想像します。

今、レオパルト1A5が引き渡されつつありますが、

目的は同じなのでは、とも思っています。

粘着榴弾はG3MBT以外によく効くので賛成

突撃砲ライクなAMX10RCも一応ウクライナに送られたらしい

・レオ1がその目的で入ってくるというんだったら別にそれでいいじゃない

・チャレンジャー1なりチーフテンなりも最低限の整備で渡せばよく余計な改修で他の供与車輛の納期を圧迫すべきではない

・何にもまして戦場のいかなる問題を解決し血を流している将兵にどういう形で資する提案なのかが何一つ示されていない

・ので自分好みの兵器が戦場で動いている絵が見たいという願望としか受け取れない

・最初からそういう話しかしてないということであれば申し訳ない

レオ1A5の場合、防御力が足りないと思われます。

正面走行はRHAですが、確か70〜80mmで、

日本の74式よりも薄かったと憶えています。

突撃砲または歩兵戦車のような使用法になると、

被弾の機会が多いことは想像できます。

追加装甲が必要でしょう。

使用前に、コンタークトを沢山付けねばならないでしょう。

チャレンジャー1の場合、第三世代なので、既に処置済みです。

現地でレオ2A4で行っているように、コンタークトを追加すれば、

防御力は更にアップすると思います。

突撃砲転換や弾種拡充を求める理由が全く提示されないので必要性が一向に見えてきません。

誰のためにどうしてそれを行うのかの説明が為されなければ何故それを欲するのかがさっぱりです。

以下脱線になりますがついでで。ご返信あるなら↑優先で願います。

>英国ラインメタル社?が、ヨルダン陸軍のチャレンジャー1を買収して整備中とのこと。全部で200輌以上はあるようです。

なぜか7月になってから再燃してますが大元の出処はHandelsblattの1月20日記事です。同紙は経済紙であり軍事トピックに必ずしも明るくない上にそもそもドイツ語としても悪文であるようにみえ、不正確な記事を機械翻訳した謎の英文情報が独り歩きするに至ったものと考えられます。

此処でも1/20付で取り上げられています(早い)。海外の英文記事より正確な訳出なので元記事にも直接当たったとみて差し支えなさそうですが内容としてはやっぱりおかしいので結局Handelsblattの問題でしょう。

・(見出し)Deutsche Industrie bietet mehr als 100 Kampfpanzer für Ukraine an……この時点で200輌という数字は引用先が後付けした解説と判断可能

・(小見出し)Deutsche Industrie bietet bis zu 100 Kampfpanzer für die Ukraine an……”mehr als”(よりも多く)が”bis zu”(まで)になって早くも盛大に矛盾

・Mit dem Challenger 1 hatten viele Beobachter nicht gerechnet. Ins Spiel bringt ihn der Rheinmetall-Konzern, der den Kreisen zufolge eine hohe zweistellige Anzahl des britischen Panzers von Oman kaufen und aufrüsten würde.……おそらくここが元凶。”[列挙された保管戦車のうち]チャレ1は想定外”と”[2しか持ってない]オマーンから何十輌か買ってくる”を言ったものと判断しますが、両文を続けて書いたことに時制の問題が絡んで”des britischen Panzers”が1のことだと解され、ならばオマーンではなくヨルダンだろうという勝手な訂正が加えられて誤訳・誤伝に至ったとものかと

この直後にドイツがレオ2供与容認に大転換しその後の全体の供与数は現状と概ね整合しますからこの話(オマーンからの2調達)が実在したとしても半年前に流れたとみるのが自然でしょう。ヨルダンの1に至っては最初から蜃気楼。

>チャレンジャー1は5km先の戦車を仕留めた実績もあります。

撃破の事実があることは5kmでの命中精度が十分に高いことを担保しません。ワンサイドゲームの戦況下では5kmの射撃機会も得られたでしょうが、ザポリージェのロシア軍相手にはたとえ反応装甲着込もうとも迂闊に不確実な発砲は行いかねます。そして他の第三世代MBTより優秀と考える理由は特段ないのでレオ2やエイブラムスがちびちびと追加供与されていくことになるでしょう。

なるほど、です。

確かに、素人の見た記事の時期とも付合します。

素人も、いくつか記事を見ましたが、

7月の記事はDefense Expressであったのを憶えています。

内容が、年初に見た記事よりも曖昧になっていたのを

不思議に思っていました。

弾種の充実とのことでしたが、素人は思うのですが、

120mmライフル砲は、既にウクライナに持ち込まれているので、

”あるものは使う”考えで良いと思います。

間接射撃については、観測が必要なのは当然でしょう。

装甲についても、これはどの戦車でも同じと思います。

ロシア製/ドイツ製/米国製を問わないでしょう。

使い方を誤れば、現実に、レオ2も擱座してますから。

陣地攻撃での直接支援射撃は、口径の大きい砲が必要です。

口径15cm級の砲があると良いですね。

炸薬量で考えると105mm砲の3倍です。

120mm滑腔砲の榴弾の威力は105mmライフル砲と同じです。

15cm級の砲を最前線に持ち込むのは戦車では荷が重いです。

それは突撃砲の仕事でしょう。あまり言われてませんが。

砲迫戦におけるロシア軍火力の急速な減退はクラスター弾投入の少し前から伝えられていました。高い観測能力のもとに後方陣地までピンポイントの攻撃が行えている証左であり”15cm級の砲を最前線に持ち込む”必要は生じていません。

>戦場を支配しているのは戦車や歩兵戦闘車ではなく大砲と無人機だ

>西側諸国はウクライナ軍が採用した戦術を後押しするため各種弾薬や長距離兵器を提供すべき

現状一番有用なのは砲火力だからとにかく155mm弾を増強しろという論旨であり、機甲戦力が置物運用になってるから置物としての能力を向上させろというのは主客が顚倒しています。

加えて6月には”もう120mmの砲身の予備なんかないぞ”という話が出ており(本サイトにも記事あり)”あるものは使う”どころか”あるものを大事に使う”が求められる状況です。

またこのまま第三線まで抜いてTokmak東方へ進出できれば、あるいは来年F-16が役に立てば、封殺されていた機動力があらためて発揮可能になる局面もあり得ます。歩兵直協に最適化したので走り回れなくなりました、では大失敗でしょう。

突撃砲転用は所要期間、コスト、得られる火力、成果の持続性、いずれの面においても正規砲兵の直接強化に勝る部分がなく、対価に見合う効用をもたらさないものと考えます。

砲迫戦におけるロシア軍火力の減退はクラスター弾投入の少し前から伝えられています。後方陣地までピンポイントの攻撃を行える高い観測能力の証左であり、”15cm級の砲を最前線に持ち込む”必要は生じていません。

>戦場を支配しているのは戦車や歩兵戦闘車ではなく大砲と無人機だ

>西側諸国はウクライナ軍が採用した戦術を後押しするため各種弾薬や長距離兵器を提供すべき

現状一番役に立つのは砲火力なんだからとにかく155mm弾を送れ、という論旨であり、機甲戦力が置物運用になってるから置物としての性能向上を図ろう、では事の本末を履き違えています。

加えて6月には”120mmの予備砲身なんてもうないぞ”という話が出ており、”あるものは使う”どころか”あるものは大事に使え”という状況にあるとみるべきでしょう。

またスロヴィキン線の攻略後には封じられていた機動力が発揮可能になる局面が到来することは十分考えられます。砲兵は以降の作戦にも一貫して有用ですが、歩兵直協に最適化したせいで走り回れなくなった元戦車、などというものは扱いに困ります。それで戦車の追加支援を求める羽目にでもなった日には西側の心証を大いに毀損します。

突撃砲転用は所要期間、コスト、火力向上、効用の持続性、いずれの面においても正規砲兵の増強に勝ることはなく、対価に見合う成果を期待し難いものと考えます。

なるほど、ですね。

ドローンなどで、ピンポイントで着弾が

期待できるなら、そうかもですね。

ウクライナ関連の動画を見ていても、

陣地の塹壕内に、直接飛び込む映像が増えました。

少し前は、観測で砲撃を誘導していましたが。

こうなると、ドローンに限った”制空権”も

検討が必要かもですね。

技術が進んで、ドローンの制空権が拒否される

ようになると、また変わるでしょうが。

あとは、弾頭の威力でしょうか。

イギリスのチャレンジャー2で使用している55口径120㎜ライフル砲だと、砲弾の種類がそもそもAPFSDS弾と、HESH弾の2種類で、榴弾はないようです。というか120mm戦車砲から撃ち出せる榴弾というのが、現代だと存在しない気がします。105mm戦車砲の時代だと榴弾もあるようですが。日本の16式機動戦闘車の105㎜砲も基本は、多目的榴弾ですね。

120㎜砲から撃てるM1028キャニスター弾は散弾をばら撒きますけど、榴弾とはだいぶ違いますし……。

HESH弾はHE弾に比べて弾殻が薄い分破片効果は弱いですが、

榴弾の代わりにはなるようです。衝撃波/危害範囲など。

歩兵が相手にする防御陣地(特にコンクリート陣地)に対する

効果は優れていると思います。元々その目的の弾ですから。

相手が戦車を出せば、普通に徹甲弾を撃つことになります。

多目的榴弾は、対戦車が主目的なので、120mmの場合、

榴弾としての性能は105mm砲程度とされているようです。

MT-LB改造で100mm対戦車砲積んだりBTR-4の砲塔積んだりはしてましたね。

120mmライフル砲は性能としては良いのでしょうが砲身も砲弾も足りなさそうです。

確かに、英軍自体も悩んでますね。

砲自体は良いものと思うのですが。

どうなるかですが、インドには

砲身と砲弾の製造設備があります。

アージュンのものですね。

しばらく使うつもりのようですから、

ここから入手できれば良いのですが。

わざわざ新規にそんな使いづらい突撃砲なんて要らないでしょう、MT-12を載せたMT-LBみたいなあり合わせの物を有効活用するなら有りでしょうが。

戦車の滑腔砲でもラックサイズや装填手や自動装填装置すべてが重量の影響を受けるし、形状も飛翔に影響を与えるので容量に全振りした物は実用レベルになるかは疑問ですね。HE多少なり増やしたとして4kg、相当無理して5kg位じゃないかと思いますがそこまで極端に威力に差が出るかですね。

英軍のライフル砲なんて砲身寿命が滑腔砲の半分ぐらいのような気がするし、在庫が限られる砲身も砲弾も英国頼みでしかなくそこに依存する流れが正解なんですか。

”MT-12を載せたMT-LB”

ウクライナ軍も工夫をしていると思わされます。

ただ、野砲として使用されていたと思います。

撃って素早く陣地転換するためですね。

それと、砲弾の既存のストックを利用するという意味で。

120mm滑腔砲の多目的榴弾の榴弾としての威力は

105mm榴弾と同じだそうです。対戦車が主目的ですから。

英軍の120mmライフル砲のHESH弾は、弾殻は薄めですが、

榴弾ですので威力はあるでしょう。

120mmライフル砲は、HESH弾なら砲身命数は大きいそうです。

あと、HESH弾は値段が120mm多目的榴弾の1/5とのこと。

”在庫が限られる砲身も砲弾も英国頼み”

現状はその通りです。上にも書きましたが、

インドで生産自体は行われています。

寿命が長いと言う事は当然、砲身への負荷が低いと言う事でHESHは高速で発射すると効果が薄れるので装薬減らして?低速ですね。

元陸将補の話だとHEPは1番命中率が低くて実戦で使いたくないみたいな話していたような気がするしイギリスのHESHはどうなんでしょうね、超長距離での戦車撃破したのはその砲弾らしいですが。

今の時点でインドを期待しても仕方がないでしょう、割と最近ですらS-400の納入されるなど関係が強いんですからロシアに不利な事はしないでしょう。

英国のストックを使い尽くせば、

あとはインド頼みになりますね。

西側とロシアとの間でバランスを

取ろうとするインドがどのように

動くかは判りませんね。

アゾフ陸橋を物理的に遮断しないと輸送を阻止できないというのは、興味深い指摘

分散された輸送ルートと、小分けにされた輸送部隊を火力だけで刈り取るのは難しいという

E-3から分散型早期警戒網への転換もそうですが、一撃で戦闘継続不能にならないよう、分散するのが今のトレンドのよう

身近な例で置き換えると想像しやすいと思う

自分の住んでるところから駅まで3kmの道のりを進むトラックを10km離れたところから常時監視できるのか、みたいな

あと兵器の数なども面積当たりで考えると「こんな少数で」ってなると思う

概ね納得の内容だけど「兵站の遮断は出来ない」に関してだけは「そりゃそうだろ、だからどうした?」だなぁ。

兵站なんてのはモロに量の問題で、問われるのは「できるかできないか」じゃなくて「足りるか足りないか」。

バフムトでは限られた拠点を限られた部隊でできるだけ粘るのに必要な最低限の兵站は維持できたかもしれないが、

南部の広大な戦線をカバーするのに必要な莫大な兵站を陸路だけで維持できるのかが語られてない。

個人的には困難だと思うし、戦局にもそれが現れてる様に見える。

そして残された陸路が砲の射程に入れば当然困難の度合いは更に増す。

輸送トラック1両叩くのにストームシャドウじゃ損得勘定が合わないけど砲弾数発なら安いもんですからね。

>ロシア軍はにHIMARSによる攻撃に直面したため前線に近い大規模拠点への依存から脱却済みで、物資の大半はクリミアかロシア領の鉄道駅でトラックに積み替えられ占領地域に運ばれている。

何よりこれを「依存からの脱却」と評価するのが分からない。

「鉄道と大規模拠点を用いた兵站運用ができず、輸送トラックに依存した原始的な兵站運用を余儀なくされている」の方が実情に近いと思うんだけど。

概ね同意。戦時中ガダルカナルで制空権取られても、鼠輸送が出来ているから現地日本軍の補給に問題がなかったかと言えばそんな訳がなく…。

完全な補給の断絶は不可能だろうって話ならばそりゃそうだろとしか言いようがないけど、ロシアから見て最も遠方で兵站管理が厳しいであろう南部ロシア軍の主要な兵站が健全に機能しなくなれば間違いなく弱体化する。

そもそも南部攻勢は最終目標がアゾフ海到達で、トクマクに到達してアゾフ海沿岸の兵站ラインを砲撃の射程圏に収める。というのはあくまで中途目標に過ぎないのでは? 最終的にアゾフ海まで到達する必要があると一番深く認識しているのはウクライナ軍だと思うね。

スロヴィキンの言う通り防御に徹してラインぎりぎりまで引き付けてウクライナ軍を叩けば ロシア軍は削られず自軍は消費しなかったのに。 防衛欄の前で散々戦ってさらには前に出て反撃までするという馬鹿なことをやった結果がこれ。

戦略が最初から間違ってるし修正もしない。

どうにもならなくなってから東部から部隊を移して戦力の逐次投入。

スロヴィキンやポポフを戻すべき。

非常にバランスのとれた記事と評論だと思います。

それだけに応援が強い方々には歯がゆい指摘かもしれません。

南部の総攻勢も、ウクライナ軍は歩兵主体の攻撃になっていて、塹壕戦と消耗戦になっているようですね。

ロシア軍は兵力の過小に悩まされ、少しずつ下がりながら航空と砲撃で戦線を維持しているというところでしょうか。

防衛線目的の塹壕破りの始祖を発明したブロシーロフの末裔が塹壕頼みというのが何とも

あの作成時間と距離の長さなら浸透戦術の格好の的になりそうな

優秀な士官を粛清して、戦況が悪化するのは、スターリン時代からの伝統かな。

>“ロシア軍はウクライナ軍の攻勢に一貫して反撃してきたが、この戦略は攻撃的でコストがかかり、余裕のない戦力事情を鑑みるとロシア軍の戦略は無謀とも言える。ロシア軍はスロヴィキン・ラインの前に出て戦うことが多く「不利な状況になればいつでも撤退できる」というメリットがあるものの、このアプローチには大きなトレードオフが存在する”

>“前に出て戦う部隊はスロヴィキン・ラインを守る部隊と同一で、積極的な防衛で消耗しすぎればスロヴィキン・ライン自体の守りが手薄になってしまう。この消耗分を補充できるなら「前に出て戦う」とアプローチも悪くはない。しかしロシア軍部隊は第1防衛ラインの前方で消耗してしまい、ウクライナ軍はロボーティネやベルベーヴへの突破に成功した”

ここだけあまり同意出来ない

ロシアもロボティネやベルベーヴを死守するために防衛を行っているわけではないし、ウクライナは前線を押し込むことには成功したけど未だに突破口を形成できたわけではなく第二線や前哨陣地に差し掛かって再び牛歩の攻略戦を強いられている

結局この攻防は総力戦という状況の中で野戦軍の撃滅という目標に対して両軍がどれだけ近づけたかが焦点であって、より大規模な戦力のより集中的な統合運用という古典的な思考は一見効率的だが総力戦というフィールドではそうでもないということが過去の戦史が証明している

積極防衛という分散的なコンセプトは現在のロシアの防御だけでなく開戦以来のウクライナの防御においても多用されてその効果を証明し続けている

個人的にはウクライナが積極防衛してたイメージあまり湧かない。

ロシア軍がとにかく積極的で迎え撃つだけで間が持てた。

ワニワニパニックみたいに出てきては撃退しまた出てきては撃退の繰り返し。

ウクライナ軍の歩兵や工兵、、最前線部隊の血と汗の交換でしか、反撃の戦果を得られないという事でしょうね。

ウクライナ軍の前線部隊、彼らの労苦が、戦中戦後に報われる事を願ってます。

戦車の運用法は、第二次大戦前の歩兵直脇・突撃砲のような扱い方になっていますね(機動戦ではなく陣地戦)

ストームシャドーや各種対地ミサイルですが、やはり1発が高価すぎるため、数が足りないのでしょう。

ウクライナ軍の南部攻勢、兵站ルートが長くなる事は少し気になっています(前線の弾薬は足りているのでしょうか)

オデッサ(船舶)=ヘルソン=ドニエプル川橋梁(南部)、このルートが使えないですから。

>戦車が最も多く時間を費やしているのは歩兵の支援と間接射撃だ

>米空軍が達成できる能力は兵士の訓練、支援能力、組織能力、統合作戦の経験に大規模投資を継続的に行っているお陰で、こうした能力や効果はF-16の入手と同時に獲得できるものではない。

>個人的に興味深いのは「火力管制による兵站遮断が実質的に困難」という指摘で…

もし、占領して併合した「ロシア領」を寸土も敵に渡すな、というクレムリン(プーチン)の「強硬な政治的意思」が影響しているのであれば、ロシア軍が防御陣地の利益を敢えて捨ててまで前方で戦う、という不合理な作戦をやるのも理解できなくもない。

唯一占領できた州都へルソンと、ドニエプル西岸からロシア軍を全面撤退させたスロヴィキンの決断も、軍事的合理性からいえば英断だったといわれるが、自らの威信を最も気にする独裁政治家で軍事素人のプーチンが、内心非常に苦々しく思っていただろうことは想像に難くない。

ザポリージャの「スロヴィキン・ライン」における縦深防御作戦案も、プーチン的には「またもや後ろへ引き過ぎで、消極的過ぎる」と全く評価してなかったのかもしれない。

で、結局ワグネル問題も絡んでスロヴィキン解任、というオチなのでは。

戦車が、「陸上の戦艦」になりつつあるというのが…。

太平洋戦争でも戦艦同士の砲撃戦は結局ほとんど無く、確認のために調べましたが、戦艦はほぼ航空攻撃・魚雷で沈められています。

米軍の戦艦も上陸作戦の前の地ならし艦砲射撃とかで活躍してましたね。

大変勉強になります。管理人さん長文翻訳お疲れ様でした

> ロシアでは積極防衛というコンセプトがあり、ゲラシモフも機動的な防衛と反撃を積極的に奨励しているため、我々が現在目にしているのはこれかもしれない。

ロシア軍がこの防戦の最中にも繰り返している小隊規模の戦車強襲の理由もこれですかね。

何であんな機動防御とも言えない中途半端な攻勢をかけて損耗を積み重ねているのか謎でしたが、上からの命令でやれと言われていたとは。

流石のロシアももう無駄遣いできるほど機甲部隊の余裕無いでしょうに。

>機動的な防衛と反撃

現状のロシア軍では参謀本部の机上の空論なのが実相では。

実施部隊に成功に必要なだけの十分な訓練とノウハウの蓄積があるとはちょっと思えません。ウクライナ軍にNATO式諸兵科連合作戦への理解と訓練が不足していたのと同じように。

反攻作戦が始まった当初は、第1線でこれほどに固いなら第2線はガチガチに固めてるだろうと思い、作戦の失敗が頭をよぎったものですが、蓋を開けてみれば第1線に全力投入して後はがら空きとかさすがに予想外でしたね。

事実は小説よりも奇なりといいますが、まさか苦労して作った陣地を全く活用しないのは驚きを通り越して困惑します。

翻訳お疲れ様です

F16があっても意味ない大したことないって何度も何度もうんざりするほど聞かされるが

元から規模が小さい上に息切れ寸前の宇空軍を何とかして梃入れすべきという現実がまずもって先だと思う

原文も若干ぼやかした表現になっていますが、「ウクライナ軍が採用した戦術は多くの困難とコストが要求される~」のくだりは本質的にウクライナ軍の人的損耗が耐えきれるかどうかという言説になっています

小規模での浸透戦術は、戦力差から来る戦術的な勝利によっての前進ではなく、本質的に兵士の命を代償としての前進であるためです

「この戦いの成功は時間と消耗のバランス、予備戦力量、戦力管理で相手を上回れるかにかかっており」とあるように、完全な消耗戦である事をロブ・リー氏は指摘していますが、医療従事者の軍属化や女性の徴兵を検討し始めたウクライナがそんな消耗戦に耐えられるのかが非常に疑問です

スロヴィキンってなかなか優秀な人だったんですね。ヘルソンから巧く撤退したとき、こりゃロシア軍もいよいよ優秀な指揮官が前に出てきたな、これからヤバそうだなと思ったもんですが、それが要塞化進めたと思ったらパージされるとか

>火力管制による兵站遮断が実質的に困難

兵站の完璧に近い破壊なんて朝鮮戦争でもベトナム戦争でも米軍ですらなし得なかった事。破壊される側が効率を求めたり諦めない限りはどんな形ですら維持出来る。極端な話だと陸で繋がっているなら体一つなり魔改造自転車とか人力ですら物を運ぶ事が出来る。

物理的な接続がなくても船や航空機があるのでそれらの輸送手段全てをウクライナが潰しきれるかと言えば疑問がある。ウクライナとロシアはどこまでやれるだろうか。