米国防総省は「検証が終わっていない」という理由でTR3を搭載するF-35の受け取りを拒否していたが、ロッキード・マーティンは「トラブルが発生してTR3の検証作業が遅延する可能性があり、年内の引き渡しが156機→97機になる」と発表した。

参考:Upgraded F-35 deliveries could slip to June 2024

参考:More F-35 delivery delays likely as Lockheed’s tech upgrade slips to 2024

やっぱりトラブルが発生したTR3、検証作業が2024年4月から6月にずれ込む可能性

F-35プログラムは4つのアップグレード=F-35の能力を強化するBlock4開発、システムインフラストラクチャーを刷新するTechnology Refresh3(TR3)開発、F135の能力を強化するEngine Core Upgrade(ECU)開発、電力・冷却システム(Power and Thermal Management System/PTMS)の改良を同時に進めており、今年1月にTR3搭載の試験機が初飛行に成功し、予定より1年遅れの2024年4月に検証作業が完了する見込みだとアナウンスされてきた。

出典:Edwards AFB/USAF

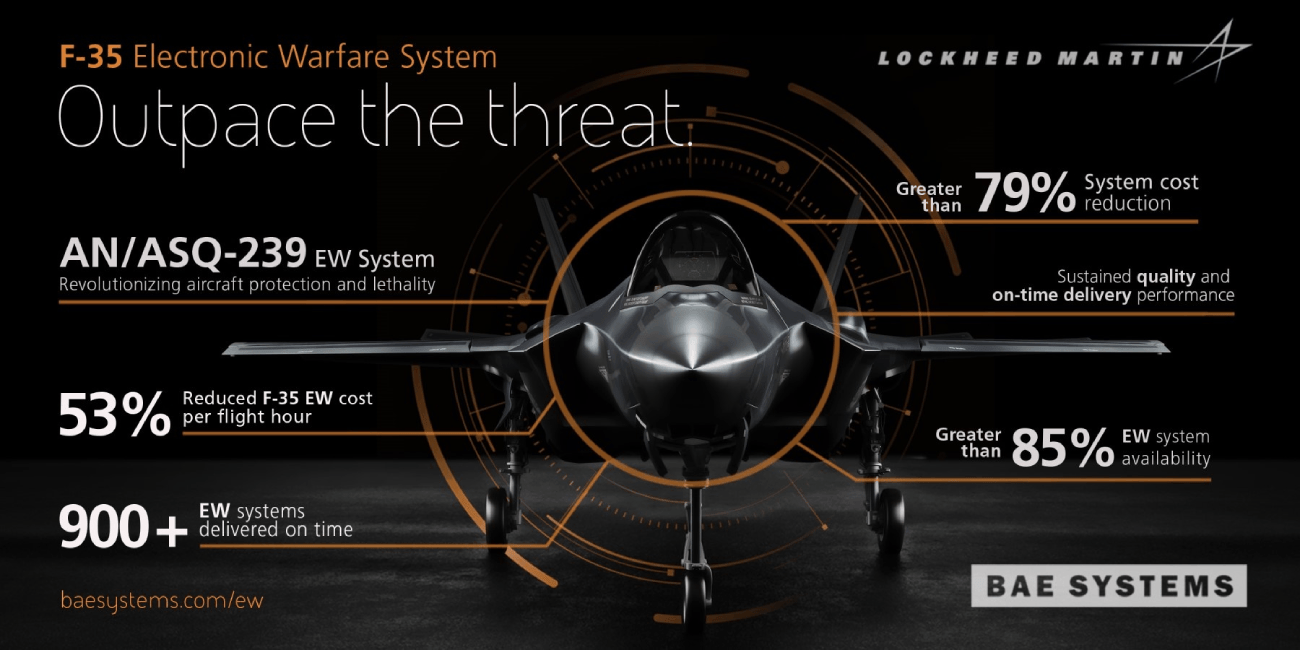

TR3はBlock4で採用されるAN/APG-85、大幅にアップグレードされたAN/ASQ-239、EOTS、DASを動かすのに不可欠なコアプロセッサやメモリユニットの刷新(コックピットディスプレイの変更も含む)で、TR3はTR2と比較して演算能力が25倍に強化され、量産機へのTR3組み込みは既に始まっており、F-35ジョイント・プログラム・オフィス(JPO)は6月「テストが完了していないため年内出荷のTR3搭載機は受け取れない」と発表、テストが完了するまでTR3搭載機は保管されるらしい。

これを受けてロッキード・マーティンは7月「年内に100機~120機のF-35を引き渡せるだろう=当初予定は156機(業界予想は147機~153機)だったのでJPOの決定で36機~56機の引き渡しが影響を受ける→代金を受け取れないため業績に影響が出来るという意味」と言及していたが、ロッキード・マーティンは「L3Harrisが開発しているIntegrated Core Processor(ICP)で予期せぬ問題が発生してハードウェアとソフトウェアの統合に影響が出た」と発表。

出典:Copyright © 2023 BAE Systems.All rights reserved

ICPはTR3のハードウェアのことで、ロッキード・マーティンは「検証作業が2024年4月から6月にずれ込む可能性」と「年内の引き渡しが97機(TR2機)になる」と付け加えた。

以前の見込みは「検証作業が2024年4月ではなく2023年12月中に完了するかもしれない」という希望的観測に基づいていたが、ICPのトラブルで検証作業の年内完了が絶望的になり、投資家向けに「年内の引き渡しが97機になる→59機分の代金が受け取れないため業績に影響が出来るという意味」と言っているのだ。

出典:U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Andrew Lee

因みにICPのトラブルがハードウェアとソフトウェアのどちらにあるのか不明だが、もし保管中の機体も改修が必要があるなら懸念されていた「追加コスト」の話に発展する。

関連記事:F-35Block4実用化に向けたマイルストーン、TR3搭載の試験機が初飛行

関連記事:米空軍が熱望するA-10の処分、議会も2024年に42機の退役を認める方針

関連記事:F-35Block4の目玉機能、2024年にアップグレードされたAN/ASQ-239を実装

関連記事:F-35向けの次世代レーダー、ノースロップ・グラマンがAPG-85を開発中だと発表

※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Anna Nolte

F-35のICPは、PowerPC G4だっと思いましたが、その時代から比べたら今回のTR3での処理能力25倍はむしろ保守的な性能アップですね。

TR2までのOSであろうLynxOSも組み込み向けで最大サポートRAM容量が2GBだとか。こりゃ最近作ったUAVと比較したらCPUの処理能力では1/25以下なのでは…。

L3HarrisのHP眺めていたら、10.4インチモニタの解像度が1024x768というショボさで、AIR/SPACE領域の保守的な設計感覚を感じました。

文字通りの意味で人命が関わる領域で、必要な信頼性が大きく異なるので仕方がないのでは。

でも航空機でコモディティ部品を使うのはなんか怖い感じがしますね。

コモディティ部品でも枯れればエラッタも含めて仕様が安定してて安心感がある。

将来は、無人機戦闘機だったら偶に落ちても良いかもしれません。

これからGPUやTPUも積まれる時代がくるんですかね。

数十年持たせないといけない主力戦闘機にドローンと同じ基準は無理でしょう。まあ基盤の交換しやすさはやるべきでしょうが

新しいプロセッサは Teledyne でほぼ確定ぽいですね。

リンク

性能25倍とか33倍とか書かれてること、l3harrisのサイトに今のやつのDMIPS値が2900と書いてることからすると、雑にDMIPSが80000らへん?となって、ホワイトペーパー見るとARMかPOWERの8コアが該当します。コア数8倍・クロック2倍・クロック当たり性能2倍でざっくり32倍くらいですね。

リンク

この16コア製品は、性能高すぎますし時期も間に合わないですし、何よりTSMC16nmっぽいので違うはずです。SIMDサイズは前から128bitで変わらないので、SIMDを使えば倍速くなるので実は4コアでしたというのも多分なさげ。

ARMかPOWERは知らないですが、いくらなんでも周辺接続の速度や将来性を考えるとARMに移っていないかなあ。

宇宙線対策品はあまり微細なプロセスが使えないという話ですがヒートシンクに鉛を入れるとかでなんとかならんのでしょうかねえ。

中性子線は鉛も抜けるので、当たる前提でエラー検出や冗長化しないとどうにもならんかったような。

ICPにしろモニタにしろ9Gの負荷や振動、激しい温度や湿度や気圧の変化に耐えなきゃいけないですからね。

空調の効いた事務所やサーバ室の機器と同列には語れんでしょう。

ミッションクリティカル領域だから信頼性優先ってのは当たり前なんですが、ただそれと同時に兵器ではその性能向上によって敵にやられて命を落とす確率を減らすこともできるんですよね。

そのパーツ起因で想定される事故率の上昇を許容することで、敵にやられる可能性を引き下げられれば割に合うトレードオフになることも多々あると思います。

また、ICPだけではありませんが、各種電装品への電力供給のためにF135エンジンに無理をさせている現状であって、より積極的な新世代プロセスへの換装で電力消費を削減してエンジントラブルを回避できればそれも割に合うトレードオフになりうると思います。

さすがに米軍ならこういったトータルでのリスク回避を考慮して仕様を定義し、ミッションクリティカル領域だから信頼性最優先と思考停止はしておらず、それでこういうアップグレード内容だと思いたいです。

F35は、正規軍との大規模な実戦経験がほぼないため、実際の所どうなのか気になっています。

海・砂漠・高温低温地域など、様々な場所で運用されているためデータはあると思うのですが…。

ステルス性は看板ですが、塗料の塗りなおしが極めて重要なため(塗料の凸凹が厳禁)、稼働時間に大きく影響すると思います。

例えば、いずも搭載のF35が、実戦中にフルの能力を発揮できなくなることもあると思います。

F35がステルス性のない時に(低下している時)、どの程度の戦闘力があるのかも、シミュレーションが重要なのかもしれないですね。

一度のアップデートでたくさん詰め込めれば手間は省けるが、不具合が混じる確率も上がるから難しいですね。