ウクライナ軍のシルスキー大将は「ロシア軍がクピャンスク方面で攻勢を再開した」と述べていたが、新たに「クピャンスク方面のロシア軍は一度に複数の方向へ進もうとしている」「バフムート方面のロシア軍も大幅に強化され積極的な作戦に移行した」と明かした。

参考:Сырский: под Бахмутом враг перешел к активным действиям

最終的に意思、能力、戦争継続力を低下させて『抵抗する力』をより多く奪った方が戦争に勝利する

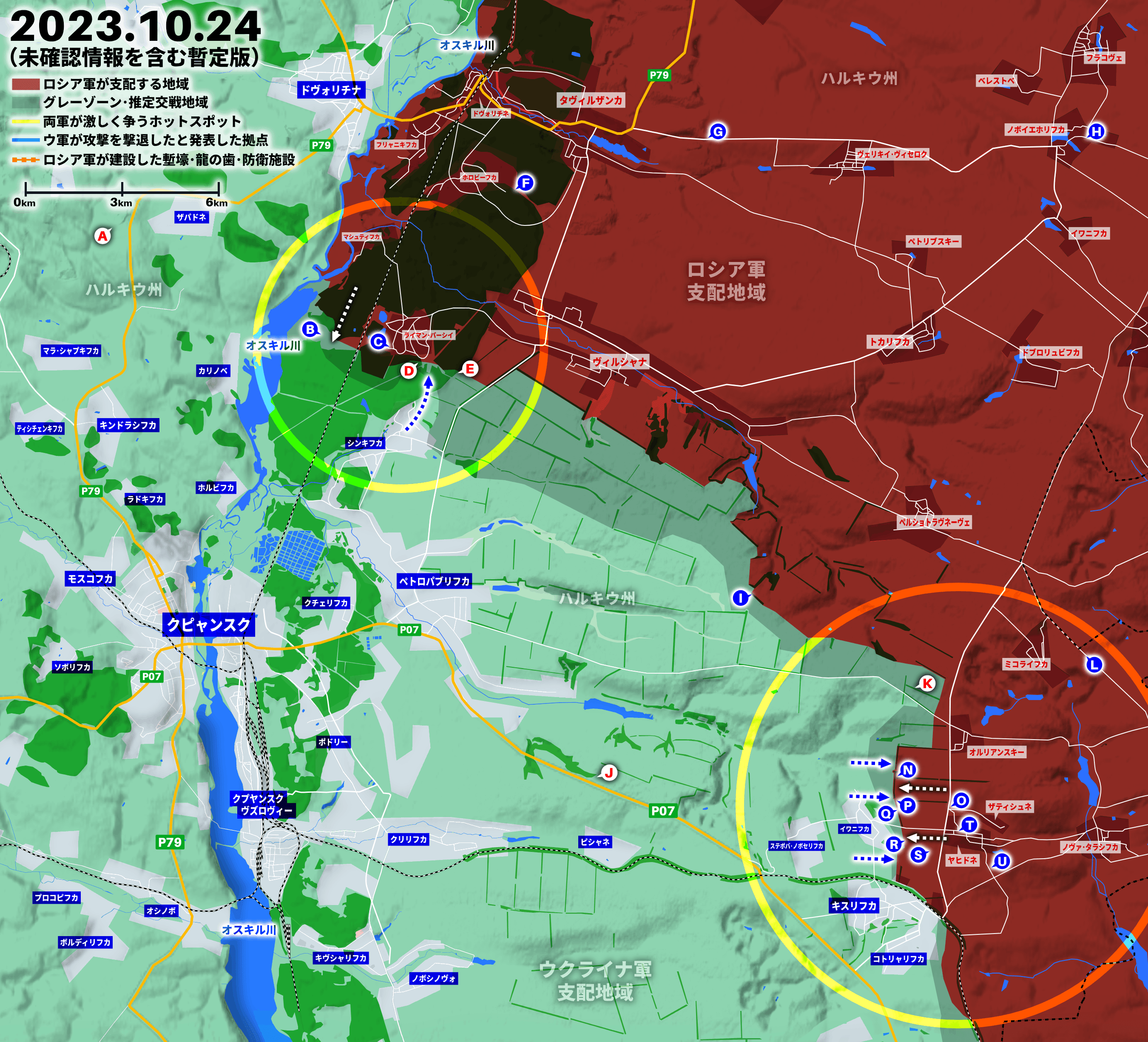

東部司令部の司令官を務めるシルスキー大将は14日「敵は損害から回復してクピャンスク方面で活発な攻勢を開始した。敵の主要目標はウクライナ軍を撃破してクピャンスクを包囲し、オスキル川沿いまで到達することだ」と述べていたが、14日~23日までに登場した視覚的証拠(各証拠の詳細は過去記事を参照)はシルスキー大将の主張を裏付けるものだった。

ウクライナ軍の報道官も23日「敵の戦術は根本的に変化しておらずロシア人にとって兵士の命は無価値に等しい。肉弾部隊として知られるストームZやストームV(元捕虜、アルコール、麻薬、命令違反で捕まった軍人などで構成される懲罰大隊)をクピャンスク方面に送り込み続けている。これらの攻撃を全て撃退しているもののロシア人は全土から予備戦力を送り込んで前線突破を試み続けている」と言及していたが、シルスキー大将は30日「東部の状況は依然として困難だ」と述べて注目を集めている。

シルスキー大将は「東部では困難な状況が続いており、敵は目的を達成するため我々の陣地を毎日攻撃している。特にクピャンスク方面では一度に複数の方向へ進もうとしている。バフムート方面の敵も戦力を大幅に強化して防御から積極的な作戦に移行させた。ロシア軍はウクライナ軍の前進を阻止して空挺部隊による失地回復を試みている。また一部地域ではストームZを投入している」と述べ、戦場の攻守(主導権)が入れ替わりつつあることを示唆。

さらに「敵の攻勢は大砲と迫撃砲の集中火力によって支えられており、カミカゼドローン(徘徊型弾薬や自爆型FPVのこと)の使用量も増え続けている」と付け加えたが、ウクライナ軍の抵抗で大きな損害を被り「目的を達成できていない」と強調した。

今のところ「クピャンスク方面の攻勢規模」も「バフムート方面の積極的な作戦が何を意味するのか」も不明だが、ドネツク周辺にも興味深い兆候が観測されている。

上記は出番の少ないドネツク西郊外の戦況マップで、黄と赤の丸は10月1日~30日までに登場した視覚的証拠を示し、マリンカ方向よりもノボミハイリフカ方向に視覚的証拠が集中しているのだが、興味深いのはロシア軍の装甲車輌がノボミハイリフカの周辺に出没(赤の丸)している点だ。

ここまで多くの装甲車輌がノボミハイリフカに接近したことは初めてで、矢印方向にロシア軍の地雷処理戦車(戦車にマインローラーを取り付けたもの)が活動しており、最終的にウクライナ軍の砲撃で損傷して放棄されるものの「地雷源に通行可能な道を切り開く」という行為は攻勢の下準備かもしれない。

Shadow drone group observes a russian tank with mine roller plow through minefields until ultimately getting damaged and abandonned SE of Novomikhailivka

Tank Location: 47.831721, 37.531568https://t.co/XPDEkLdv1x@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/mxV28uRB90— PJ “giK” (@giK1893) October 26, 2023

ロシア軍はザポリージャや南ドネツクでウクライナ軍の反攻作戦を食い止めつつアウディーイウカ方面で大規模攻勢を開始、さらにクピャンスク方面でも攻勢(規模不明)が始まり、ウクライナ軍が攻勢に出ていたバフムート方面でも「積極的な作戦(内容不明)」に移行し、他の戦線でも攻勢の兆候が観測され、もう「どれだけ削ればロシア軍は止まるのか?」と問いかけたくなる。

因みにTimes紙は侵攻初期「最終的に意思、能力、戦争継続力を低下させて『抵抗する力』をより多く奪った方が戦争に勝利する」と言及し、ロシアには西側が許容できないリスクとコストに耐える「火の玉のような強い意思」があると指摘した。

出典:Генеральний штаб ЗСУ

Times紙は侵攻初期の失敗について「プーチンはロシア人を上回る強い意思をもったウクライナ人に出くわしてしまった。規律正しい軍隊は特定条件下で恐ろしいほど早く崩壊し、このような戦場では兵士の数の差は特に意味を持たない」と述べてウクライナ人を称賛したが、侵攻から約20ヶ月が経過した戦場の様相は「消耗戦を支える兵站の勝負」になっており、今のところロシアの経済力も生産力も人的供給能力も破綻する兆候が見えてこない。

その分野に精通した有識者なら「破綻の兆候」を感じ取っているのかもしれないが、ウクライナ軍の報道官は「依然としてロシア軍は兵力、装備、火力で我々を上回っている」と述べており、この戦争の結末はどこに着地するのだろうか?

追記:ロシア軍は徘徊型弾薬「Lancet」の新しいバージョン=Izdeliye53の使用を開始(テスト目的の実戦投入)したという噂があり、自律的に目標を識別できるAIシステムを搭載し、スウォーム飛行やスウォーム攻撃に対応しているらしいが、弾頭重量は3kg~5kgなので破壊力自体は比較的小さいらしい。

関連記事:クピャンスクの戦い、ロシアは消耗前提のストーム部隊を送り込み続けている

関連記事:シルスキー大将、ロシア軍が再編を完了してクピャンスクで攻勢を開始

関連記事:プーチンの誤算、ロシア人を上回るウクライナ人の火の玉のような強い意思

※アイキャッチ画像の出典:СИРСЬКИЙ

今の前線の状況は独ソ戦におけるドイツ軍のタイフーン作戦失敗後、即ち両軍とも疲弊してボロボロになり、あとは回復能力の勝負という状況に似ている気がします。

ウクライナ軍はドイツ軍と同じく、ロシア軍(赤軍)に対し戦術面では優位にあると言えますが、ロシアの物量、それを生かす戦略、さらには強固な意志に対し、徐々に追い詰められていると感じます。

それにしてもロシアは恐ろしい国だと思いますね。最初から鮮やかな成功を収めるわけではなく、大失敗をし、苦しみ、しかしその巨大さによって持ち堪え、学習して反撃にでる。派手さはないものの、諦めないことによって最後には必ず勝利する。まるでハンニバルに対するローマのようです。そう言えばロシアも一応ローマの後継者を名乗っていましたね。

1941年に破滅したかに見えた赤軍は1945年には世界最強の陸軍となっていました。2022年に大惨事を引き起こしたロシア軍は数年後にはどうなっているでしょうか?我々西側はウクライナを支援することによってロシアを挫こうとしましたが、私には熊を起こしてしまったような気がしてなりません。

よく言われるロシアの経済力が低い(GDPが

韓国よりも10兆円安い)件についてですが、

実は意図的な逆サバなんじゃないですかね。

世界中がロシアを見縊ってくれるように。

そうでなくとも、世界中の成らず者国家とか

マフィアとかを相手に資源や兵器の闇輸出を

してそうですし(勿論、マフィア相手の取引は

足がつかないように色々と挟むでしょうが)。

日本のGDPはドイツに抜かれたらしいけど、GDPって本当に国力の指標になってるのか疑問だ。

金融と不動産価格と為替のマジックで膨れ上がっているだけだろ。

目安ではありますが、穴は多いです

極論言うと専業主婦を全員家政婦にして違う家の家事に従事させカネ払い合えば、同じ事しかしてないのにGDP上がりますからね

カネを介在しない行為が漏れちゃうんです

イスラエルVSハマスなどもGDPや正面戦力の比較で色々な間違いを犯した

アフガニスタンVSタリバンなどもGDPで分析すると間違えた事例

より実情を示すとされている購買力平価GDPだと、ロシアは2022年にドイツを抜いて5位、ほぼ日本と同じ水準に近付いてきてるんですよ…

ルーブルの対ドルレートが低いのは割と意図的なものがあるらしいからなぁ

仰る通りと思います。

GDPは、表経済であり、ワグネルの対外活動や薬物などのマフィア経済は補足しにくいです(プリゴジンやハマス幹部の蓄財は分かりやすいですね)。

GDPは、金融・不動産・加工貿易などで水増しする事も可能です。

日本で言えば、穀物を総合商社が10円で輸入して、100円で国内販売、最終製品が200円なら190円のかさ増しが可能です(極端な事例です)。

金融は、その各社の将来価値を考えて、現在の値段をつけて水増し。

不動産も、転売を繰り返していけば、GDPを水増ししていく事が可能になります。

ロシアのような独裁国家で、資源国・農業国であり工業国基盤のある大国は、GDP以上の総合力があり戦争に強いです(ソ連時代の武器在庫、外交遺産もあります)。

日本は、その逆な訳ですから長期戦争に極めて弱く(昔より自給率もさらに低い)、GDPだけで考えていては悲惨な事になります。

日本としては中露分断しておきたかったですからね…

結果論としてはマイダン革命は日本にとって本当に痛い出来事になりました

何故か親露方の中には中露が分断でき、ロシアが日本の味方になるはずだったと主張する向きがあるのが不思議です。

ウクライナ侵攻に関係無く、2国は対米で密に連携していたのですがね。

困難が伴うのは間違いないですが、個人的には中露分断は不可能だったとは思わないですね。そもそもプーチン政権の初期にはエリツィン時代の政策を引き継ぎ、比較的アメリカには融和的でした。

しかしNATO東方拡大やウクライナ、グルジア等でのカラー革命によりロシアが対米不信を極度に高めた結果今に至るわけです。ロシアの国力回復によってアメリカとの間に対立が生まれるのは避けられなかったでしょうが、少なくとも今ほど悪くならないようにすることは可能だったと思います。

そして今の中露も運命共同体では全くなく、単に反米等の利益によって結びついているだけです。

また中露分断とは言ってもロシアを味方にする必要はなく、中立であればいいだけなのですから、やはり中露分断があり得ないという主張には違和感を覚えますね。中国こそが真に危険な敵であると言うのも大分前から分かっていたことですし。

打算ありきの関係だからこそ、中露の関係分断は難しいと個人的には考えます

両国からすれば互いに失えば米国を筆頭とする西側とのミリタリーバランスが絶望的なまでに崩れるわけでして……

正直露が中立になるとすれば米中戦争が拮抗した泥沼になった時だけで中国が劣勢になればバランス取るために支援しますし、日米が劣勢となれば漁夫の利狙って北海道辺りに攻めこむだけじゃないかと

仰る通りです。

ロシアは中立で十分であり、中立ならば十分な可能性がありました。

中露の過去の対立、隣国であり・長い国境線、大陸国家の宿命を考えれば、分断政策は対日本に限定すれば有り得たと思います。

ロシア中央銀行が、日本銀行に約4兆円も日本円外貨準備として預けていた事も、1つの証明になると考えています。

ニクソンショックを知っていれば中露分断は夢物語ではないことは明白です。

経済力・人口・急速にキャッチアップする技術力・地域では既にアメリカを抜く海軍力などロシアよりも中国はより危険な国家であり、ロシアがせめて中立化するように立ち回るのは我が国にとって合理的な外交政策です。

周辺の仮想敵全てを同時に敵に回す外交は我が国にはできません。

いやいや、地政学的にいっても過去のいろいろも、外部からの要因がなければ、本来は中国とロシアは対立する関係になりやすいのです。

赤軍も犠牲こそ多いですが1943年頃には戦術面でもドイツ軍を圧倒的していましたからね。 1943年後半のドニエプル川やキーウの戦いではドイツ軍と同等の損害にまで抑え、バグラチオン作戦ではドイツ側に壊滅的打撃を与えました。国力の差があまりにも大きいのでどれだけ被害を与えても致命傷にならず結局は押し切られてしまう。損害は分かり安い指標ですがあくまで指標に過ぎず、そこに囚われると相手の継戦能力や抗堪性を見誤り戦況把握を困難なものにしてしまうかもしれません。

第二次世界大戦と違い米英からのレンドリースが無い、侵略された側ではなく侵略者の立場で国民の士気に差があります。

しかし、ウクライナは当時のドイツよりも人口も生産力も低いので厳しい事には違いありません。

国際社会の支援が決め手になりそうです。

防空システム、戦闘機、長距離ミサイルが供与されない限りウクライナも人海戦術に巻き込まれてしまいます。

というより、単にロシア軍が航空戦力を活用するようになっただけのような気がする。空からの支援が無ければ現代戦は勝つことができないという当たり前の事実に基づいて、航空支援を積極的に行うようになっただけに思える。

たとえ前線で勝ち続けても、あれだけ空爆を行なわれれば、相当数の物資と兵士が消耗しているはず。おそらく戦わずして空爆で壊滅した部隊も少ないないと思う。ドンドンと前線に送るはずの物資と兵士が擦り減っていくのだから、たとえ勝ち続けても最後には前線の戦力がゼロになって突破されてしまう。

ただ、あれだけ空では優位を保てながら、ウクライナ軍は膠着状態を維持している。やっぱりロシア軍は電子機器の性能が低く、精密誘導の能力も低い。

だからロシア軍には、アメリカから戦闘機を提供された国の軍隊と戦うだけの実力は無い。

ウクライナの空を守ってたのはソ連製の対空コンプレックスだろ何いってんの

露軍の空爆が効いているのはおっしゃる通りだと思いますがウクライナに供与予定のF-16Block 50ではAWACS管制下に置いてもSu-35と正面切っての制空戦闘は厳しいと思われますよ?

勿論圧力をかけることで空爆の頻度や精度の低下を起こす事は期待出来ますがF16に過度な期待を掛けるのは酷な話です

正直な話F16を送る予算で米国にはSAMをもっと手厚く回してくれたらありがたいなぁ…

キルレシオでは圧勝しながらも削り倒されたナチスドイツのように、人口比4倍(ウ=3670万、ロ=14444万)のロシアがこのまま、削り合いをしながらウクライナの継戦能力を磨り潰してしまうのか、かなり心配です。第二次世界大戦時のナチスドイツは7,600万人、ソ連は19,540万人でしたが、磨り潰してソ連が勝ちましたからね。人口比だとウクライナの方が同じ削り合いだとすればかなりの劣勢です。その劣勢を西側陣営の装備と情報でどれだけ埋められるのか。

何とか、この冬、ATACMSを駆使してロシア対空網を弱らせて、F-16が活躍できる状況にまでもつれ込ませたいとこですね。そこまで行けたとしても、五分の削り合いじゃないか、という気がしてます。

この冬の間にS-400を筆頭としたロシア防空網を壊滅させても余りあるほどの在庫を持つS-300もあるのでF16の活躍はかなり限定的になるのではと考えています。S-300もウクライナ軍では大活躍していましたし対ドローン戦闘などは難しくても対航空機としてのスペックは悪く無いのでしょう。

更に、もしアメリカが気前よくJASSMなども追加で提供して高価格目標の破壊に成功したとしてもウクライナにF16のサプライチェーンの構築に要した費用に対してコストパフォーマンスに優れるかと言われればそうでも無い気もします。

これから先ウクライナ支援は各国で萎んでいくでしょうから貰えるものは支援国のお金でなんでも貰うではなく費用対効果を意識する必要を迫られそうです。

ロシアの捨て身アタックを受けている身からすると厳し過ぎますが…

F-16もMig-29と同世代ですし、電子装備のアップデートを積み重ねたとしてもS-300やR-37にどれくらい対抗できるのか不安はありますよね。兵装は後付で強化できますが、ステルス性能やスーパークルーズ性能を後付はできませんし。物量で殴れるほどの数を供与されるわけでもないですし。

M菱やT芝がスタンドオフ兵器めっちゃ作って、アジア方面は任せてください! となるとJASSMなんかも気前よく出せるかもしれないですが、お金がないですね。ソ連の遺産が眠ってる上に今でも経済性ある程度無視できるロシアはGDP以上に軍事的な生産力が高いだろうとは思うのですが、具体的にどうなってるのか気になるところです。

独ソ戦でナチスはロシアとサシで戦ってないですからね。

2正面作戦は辛過ぎます。

しかも髭のオッさんが戦争素人で妙な自信から指示を出して失敗した。

プーも髭リスペクトだから似たようなもん。

そのキルレシオだけど、空爆による後方での損失が入っているのか疑問なんだ。空爆による損失を入れると、ドッコイドッコイなのでは?

明らかにロシア軍が空爆を積極的に行うようになってから、ウクライナ軍の進撃は停滞している。空爆で、相当数のダメージを被っていると看做すのが、妥当だと思う。

第二次世界大戦と比較した意見が多いけど、あの頃とは比較にならないくらい空の戦いは重要になってきている。なんとかロシア空軍の活動を抑えないと、空爆だけでウクライナ軍はじり貧になってしまう。

「 」=サンに言われるまで、ナチスドイツが独ソ戦をやりつつ、英米とも戦ってたのをすっかり忘れてました。何たる無茶。となると、実際にはナチスドイツは対ソだと半分の3,800万人、ソ連が19,540万人と、今のウクライナを超える人口比5倍かつ、ちょび髭伍長の口出しの中戦ってたということに。磨り潰されるのも当然かも。今のウクライナ軍は、自分達だけロシア国内まで含めて全盤面が見えてる状態での戦いができている分、予期せぬ襲撃を食らうようなことはないんですよね。その優位性があるからこそ、何とか拮抗できてるとも言える訳ですが……。

かませ=サンご指摘の通り、S-400を潰してもS-300系はスタンドアロン運用でしぶとく動けるので確かに厄介そう。ロシアのゾンビアタックを食らいながら、コスパまで考えさせられるウクライナの立場がほんと泣けてきます。

nednirさんの言われるように、F-16は非ステルス機ですし、前線まで深入りはせず遠距離からJDAMをばら撒いて砲撃で叩きにくい目標を潰していくような使い方がメインになるかなって気がします。機数も多くありませんからね。やってることはロシア空軍と大差ありませんがGPS誘導による精密爆撃な分、効果は期待できるでしょう。

名無し太郎=サンのご指摘通り、ロシア軍が温存してた空軍を劣勢になった火砲の代わりに投入し始めたことで、火砲の撃ち合いではウクライナ側に傾いていた天秤が戻された感は強いと思います。撃墜ニュースもあまり増えてないので、ロシア側の運用が改善されてるのかもしれません。アウディーイウカに後詰めを送れてないことから、そもそもウクライナ軍の予備戦力が払底してる気もしますが。

<補足>

階層が深くなるとスマホだと読みにくいので纏めてお返事してます。

Izdeliye53はIzdeliye51に対して、射程が伸びてるとのことで、速度は遅いがロシアにとってはGMLRSの代わりに使ってることが懸念される

ウクライナの空軍基地に駐機した戦闘機を破壊するのに利用されているのが確認されている

前線から距離のある戦闘機駐機場を正確に狙撃したのは懸念すべき事態だ

人口が少ないウクライナは、兵士を無駄に出来ないので、雪が降り兵士が死亡確率あがる今から春先までは防衛しかできなさそう。

逆に地雷原で、車両失い、雪で逃走中に凍死しているロシア人みると、人命軽視できるからこそ今のウクライナでも攻勢かけられるでしょうね。今の季節は攻勢かけて敵地で車両失えばそれだけで、逃走中に雪で体温奪われて死亡しますからね。人口差と独裁国家でないと出来ないですね゙。

ゼレンスキー大統領は冬期攻勢をするって言ってますよ

自分はそれをドローン攻撃の事だと思っていました(何なら今でも思っています)が次の記事で

「10月初旬に大統領府は10年近く占領状態が続くホルリウカ(ゴルロフカ)の奪還作戦を要求してきた。どうして(このタイミングで)ホルリウカを奪還する必要があるのか、作戦に必要な武器、大砲、新兵はどこにあるのかと回答した」

と書かれているので部隊を前線に出すつもりだったようです

それと人命はどちらも軽いです

特にバフムト防衛〜反転攻勢初期のウクライナ軍が被った被害は後に歴史に残るほどのものだと思われます

ロシア軍の人命軽視の戦術が目立つだけでウクライナ軍の戦術も西側ではありえないほどの被害を出しています

特に地雷攻略で人海戦術を使ったのは西側では特にありえないです

ウクライナ保健省は地雷で手足を失ったとされるウクライナ兵を15000人と公表していますがWSJは8月1日時点で最大5万人はいると報道し、BBCが取材したウクライナ兵は国が公表している3倍はいる=45000人はいると答えています

(ちなみにWSJはバフムト防衛に訓練をしていない動員兵をバフムトに送り込んでると生き残った兵に取材・記事にして話題になりました)

いくらウクライナでもまだ今の季節は、雪なんか降っていませんよw。

リンク

人命軽視なんてロシアもウクライナも同じだと思うが?

ゼレンスキーもバカスカ徴兵して肉弾反攻作戦したし今度はロシアが同じようなことしているだけだ

日本も非常時になったら例外じゃないかもな

クピヤンスクとバフムトにおけるロシア軍の攻勢が意味するところは、それがすぐに止まるものであれば、アウディイウカ攻略のための牽制作戦、陽動作戦ということになるでしょうし、それが止まらずに続くものであればウクライナ軍の反攻作戦失敗後のロシア軍の大攻勢、あるいはウクライナ軍の完全崩壊を意味するものになるかもしれません。

ウクライナ軍は元からアメリカやイギリスをはじめとするNATO各国の支援が頼り、勝利のための大前提であり、勝敗を決する、問われるのはウクライナ軍、ウクライナ政府の継戦意志以上にNATO各国、イギリス、そしてアメリカの継戦意志となります。

継戦意志の有無で勝敗が決まる、というのは、第一次世界大戦時のフランスのフェルディナント・フォッシュ元帥や、ジョルジュ・クレマンソー首相の信念ですが、散開した歩兵の浸透攻撃を阻止するための縦深陣地や、敵の守備軍の兵力を分散させるための多方向、多方面での飽和作戦など、近代戦の基本的な要素は1918年でもドローンやAIが普及した2023年でも全く変わっていないように思えます。

総動員体制で肉壁で防いできたウクライナがそんなこと気にするわけないじゃん

そういう面もありますが、

それに少し陰りが出てきた可能性もあります。

本記事のバフムト方面でも、ウクライナ軍は第30独立機械化旅団をアウディ-イウカへ転進させています。バフムト奪還には、北部の03号線沿いの進撃が重要でロシア軍もここは必死で激しい戦いがされてきました。

ここから第30旅団を引き抜くのは?ただし、南のアンドリ-イウカでは、ウクライナ軍は攻勢を続けていますが、これは何のためか意味不明です。

しかし、この第30旅団らを引き抜いくのはバフムト奪還を諦めたのか、その他にもサボリージヤの主攻勢から第47旅団の一部もアウディ-イウカに回しています。

ウクライナ軍に潤沢であった兵力に影がさしている可能性もあります。しかも、これら重要地点からアウディウカ防衛に増援の旅団は今のところ数個旅団しかなく、この数は過去のウクライナ軍のやり方からは少ないです。しかも、これらの増援旅団の動きが鈍いです。

一方のロシア軍の方は、航空と砲撃の優勢で、兵士の数の劣性をおぎなっているという構図に変化はないようです。

最近にロシア軍の軍団がウクライナに増強された情報はなく、長期的な志願兵による補充やローテーションが続いているだけのようです。それなら、ロシア軍は歩兵が少ないので、大きな攻勢力はないでしょう。

そうすると、最近のロシア軍の地図上の攻勢やアンドリュウカでの進展は、むしろウクライナ軍側の原因、例えば兵士の供給力に陰りが出てきたからでは?。

そういう意味で、元のコメントに返信したのですが、これは、もう少し時間がたたないと真相は分からないかもしれません。

すみません。

改めて確認してみたら、第30旅団のアウディ-イウカへの増援は記憶違いで私の思い込みでした。

現在のアウディ-イウカのウクライナ軍は、第110旅団、第31旅団、第53旅団、第47旅団の一部、大統領旅団、特殊作戦軍、第55砲兵旅団、第109・128・129領土防衛旅団、ですか。

バフムトへの増援規模からすると、非常に少ないし増援旅団の動きが鈍いことも懸念材料です。

ウクライナ戦争の教訓の1つは、リーダーの性格・政治体制の違い・国家の特徴を理解する事が、極めて重要という事でしょうか。

ヨーロッパ諸国は、非同盟国であるウクライナに対して軍事援助・経済援助を行ってきましたが(プーチンが驚くほどに)、どこまでコミットメントを続られるのか引き続き注目していきたいと思います。

ロンドンのホームレス問題を読んでいたのですが、どの国もインフレで国内がボロボロになっていますから、与党の苦戦が続いていますね。

>…このような戦場では兵士の数の差は特に意味を持たない」と述べてウクライナ人を称賛したが、侵攻から約20ヶ月が経過した戦場の様相は「消耗戦を支える兵站の勝負」になっており、今のところロシアの経済力も生産力も人的供給能力も破綻する兆候が見えてこない。

イギリスなぁ

没落している印象ですが、ロンドンのシティはNYのウォール街よりも国際取引には強いレベルなんですけどね

(金融街として総合的には互角で、ウォール街はアメリカ経済が大規模なぶんシティは国際取引が多い)

保険なんかも強いので、イギリスからハブられると海運に支障を来します

国際経済には影響ありまくりなのに、どうも国内の中間層以下に還元されていない…

仰る通りですね。

EU離脱後に、パリやフランクフルト、ブリュッセルなどに、各種金融取引やグローバル金融機関が国外移転していますが、依然として高い競争力を持っていると思います。

自由な金融取引という事は、資本家や取引先・シティーの地主に対して還元が大きくなるという事ですからね、中間層以下への還元はどうしても後回しになってしまっています…。

クピャンスク方面はそうそう崩れることはないだろう

とはいえこれは今まで通り拘束が目的の助攻にすぎないはず

ドネツク西もこの方面の要塞化を考えれば劇的な情勢悪化はなさそう

アウディーイウカはもう手遅れとはいえ真綿を締めるようにして逐次投入されるウクライナ兵を溶かしながらゆっくり陥落していく

本当に危ないのはバフムトだ

この方面のウクライナ軍は元から補給状況がよくないにも関わらず今夏の無駄な攻勢で消耗した上に特に突出した右翼は絶望的にポジションが悪く、対してロシア軍は鉄道による補給を受けて半年間積み上げられた備蓄を持っている

ロシアが冬の攻勢に出てくるなら間違いなくバフムトだ

壊滅的なことになる