ボーイングはT-7Aの輸出機会を最大2,000機と見積もっているものの、AviationWeekは「次世代ターボプロップ機の登場で期待するほどの需要は見込めない」と予測し、Lockheed MartinとPilatusもF-35に対応した訓練システムの開発とPC-21統合で合意した。

参考:Technology Transfer Project Between Lockheed Martin and Pilatus for PC-21

F-35の訓練にも対応したトレーニングシステムがPC-21に統合されれば「T-7Aの需要」を取り込むのは明白

ボーイングは練習機市場の需要=T-7Aの輸出機会を最大2,000機と見積もっているが、AviationWeekは「パイロットの育成コストが高騰しているため練習機に対する需要には変化の兆しがある」「T-38やHawkが全盛期だった時代との大きな違いはシミュレーションと地上訓練だ」「現在の訓練プログラムは航空機の挙動だけでなく使用するシステムの特性まで地上シミュレーターで再現できる」「そのため訓練生が空を飛ぶのは地上で学んだ内容の確認と反復に過ぎない」と指摘し、T-7Aは開発だけでなく将来の可能性においても波乱に巻き込まれるかもしれない。

出典:U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Christopher Ornelas Jr.

T-7Aの将来に暗い影を落とす「もう1つの要因」は次世代ターボプロップ機との競争で、PilatusのPC-21やEMBRAERのスーパーツカノは戦闘機パイロット向けトレーニングシラバスの大部分(ジェット練習機でしか対応できないトレーニングは約10%)に対応でき、欧州で最も先進的と評されるフランス空軍もBabcockが提供するトレーニングプログラムを採用し、後継機なしで訓練用途のアルファジェットを退役させ、PC-7とPC-21のみでラファールのパイロットを育成している。

AviationWeekは「まだ幾つかの訓練要件やF-35パイロットの技量維持で役立つかもしれない。そのためT-7Aはニッチな用途で新たなニーズを見つけかもしれないが、ボーイングが期待するほどの需要は見込めないだろう。T-7Aは多少高価でも合理的な練習機としての立場を維持し、かなりの数の欧州諸国もM-346やT-50といった競合機を購入するかもしれないが、シミュレーター訓練は非常に高度なものになっているため、先進的なジェット練習機の必要性はトレーニングシラバスの一部に限られる」と指摘し、以下のように疑問を投げかけた。

出典:Pilatus Aircraft

“全ての軍隊が自問する基本的な疑問はこうだ。PC-21を使用すれば1時間あたり半分のコストで同等の訓練が実施できるのに、なぜ高価なジェット機を飛ばさなければならないのか”

そしてAviationWeekの予測が現実のものになるかもしれない合意が発表され、Lockheed MartinとPilatusはF-35の訓練に対応したトレーニングシステムを共同開発してPC-21に統合するらしい。

出典:Lockheed Martin

Lockheed MartinはスイスとF-35A導入契約を63億ドルで締結したが、同時に30億5,200万ドル分のオフセット義務が発生し、この内10億5,200万ドルはF-35A取得に関連する部品調達やサービスをスイス企業に発注して相殺する直接投資で、残りの20億ドルを間接投資=装備品調達に関連しないスイス産業界への投資もしくは希望する技術移転で相殺しなければならず、F-35の訓練に対応したトレーニングシステムの共同開発もオフセット案件だ。

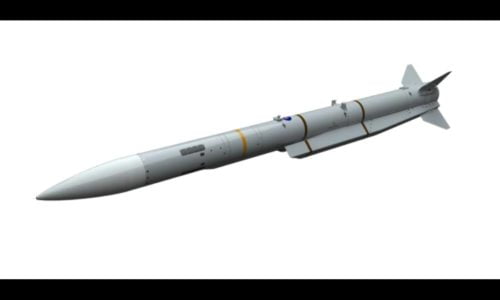

PC-21はジェット練習機で実施する高度な訓練に対応できるよう設計された次世代ターボプロップ機で、Pilatusも「オフセット契約に基づきLockheed Martinは当社にデータを提供し、高度な次世代パイロット訓練システムの開発を支援する」「このシステムは第5世代機、特にF-35運用国のニーズを満たすトレーニング・ソリューションを提供する」「今回の技術移転はスイスにとってWin-Winの関係で、我々も最先端の訓練システムを顧客に提供することができる」と述べている。

出典:Pilatus Aircraft

F-35の訓練にも対応したトレーニングシステムがPC-21に統合されれば「T-7Aの需要」を取り込むのは明白で、ボーイングにとっては面白くない話だろう。

関連記事:世界中の空軍でジェット練習機の必要性が低下、T-7Aの将来生は不確実

関連記事:開発に手間取るT-7A、米空軍が同機の生産を2025年から2026年に延期

関連記事:開発に手間取るT-7A、米空軍はIOC宣言を2027年から2028年に延期

関連記事:デジタルエンジニアリングの落とし穴、誰もT-7Aの完成時期が分からない

関連記事:芳しくなくT-7Aの開発状況、量産機引き渡しは2023年から2025年以降に変更

関連記事:T-50にRED6のATARSを統合、米戦術訓練機を受注するための布石か

関連記事:米空軍、T-7Aレッドホークとは異なる「高度な訓練機」を最低100機調達する計画を発表

関連記事:ボーイング、米空軍が調達計画している新しい戦術訓練機にT-7Aを提案することが濃厚

関連記事:米空軍に続き米海軍も高度な戦術訓練機の調達を発表、F-35の運用時間削減が目的

※アイキャッチ画像の出典:Pilatus Aircraft

というか現状の国際関係ではアメリカから練習機を購入しようと考える国は減るのでは?

それこそ専用のジェット練習機よりも、最前線での役目を次期ステルス機に譲るF-15、F-16、F/A-18、F-22(塗装なし)使えばよくないかと思えてしまうんだけどな。教官層のベテランは沢山いる。実戦的。ステルス固有の講習ならF-22、アビオニクス関連の講習ならF-16V使えば良いし。

高齢機だと飛行時間あたりの整備費がかさんだり、稼働率が下がったりしそうなんですよね

全体を見てのコストトレードになりそうですが、予備機も増やしたいという思想が入れば旧型機の新造機ということも…?

燃料代だけでも、何倍違うと思っているんですか?

さらに部品代や貴重な機体寿命を練習用途で使ってしまう事のコストも考えれば、流石にありえないでしょう。

戦闘機、それも古い機体は飛行時間当たりのコストが(RAM塗装抜きでも)高くつくので…

何でもシミュレータで、大丈夫かな?

うーん、さすがにプロペラ機では飛行特性というか、感覚がだいぶ異なるとは思うんですがねえ。

全部これで代替して事故が起こらないか少し不安です。

フランスが切り替えたといってもラファールやミラージュには複座型ありますし。

おっしゃる通りで、ラファール等複座練習型のある実用機はそれで機種転換・習熟訓練ができるのでT-7Aのような練習機は不要だろうてことなんですよね。

米空軍がT-7Aのような機体を求めたのはF-22やF-35が複座練習型を開発しない前提(維持・運用コストが高額)からであって、より低コストで効率的にそれらへの機種転換や習熟訓練を行いたい思惑からでしょう。

その訓練体系構想に準ずるならばF-35A運用国は複座型に代えてT-7AもしくはM-346のようなジェット練習機導入が合理的です。

代替選択肢はあるわけで、トランプ政権が強引なディールに拘るならT-7Aの需要は大幅に減じるでしょう。

日本も当座はF-15やF-2の複座があるから

>ジェット練習機でしか対応できないトレーニングは約10%

という話で、たかが10%されど10%「ある」訳です。

1%2%ならともかく10%を「すっ飛ばしていいや」なんて空軍はF-35を保有する様な先進国にはまず存在しないので、ジェット練習機を持つか、他機種の複座機で訓練するか、他国に訓練を委託するか、何かしらの方法でカバーするでしょう。

空自だと戦闘機パイロットの訓練をアメリカ空軍やイタリアのIFTSに一部委託してますよね。

アメリカ空軍ではシミュレータとT-38、IFTSではシミュレータとM-346で訓練してますから、そういった施設に最後の訓練が移行する可能性もありそうです。

ただ、ウクライナはF-16の訓練枠不足が出たので、(予算諸々の条件で)可能であれば国内で訓練を完結させたいという国もあると思います。

>国内で訓練を完結させたい

ならジェット練習機を持つか複座戦闘機で訓練するだけかと。

10%というのはあくまでもカリキュラムを占める割合で

兵士としての完成度を点数化したら30点とか、

あるいは50点とかの重みがあるんじゃないかと

テロとの戦いのせいで戦車兵の技量が低下して

米軍の戦車は主砲の命中率が下がってるという話がありますよね

実のある訓練(願わくば正規戦の実戦経験)がどれだけ大切かと

そのように考えさせられます……

アメリカが海外への介入にもう少し慎重だったら

兵器の更新も訓練ももっとできたんですよね

米軍の介入で派遣される兵士の給料は安い

(大将でも年収20万ドルとか、そんな規模感だったかと)

軍産複合体へ税金が右から左に流れる

一番儲かるのは株主

軍に限らずアメリカ社会を弱体化する歪な構造がありますね

仰る通りで「高性能ターボプロップ機でもどうしても代替できない10%」なんですから素直に考えれば「訓練の中でも特に高度な部分」ということになりますよね。

教習所の旧式簡単シミュレーターでも気分が悪くなった自分には、上から3番目みたいなシミュレーターに乗ったら絶対吐く

時間を100として、可能な事に、どの程度の時間を割いているのかは気になります。

システム面の理解・機体操作の反復、機体アップデートによる操作理解が必要になるのであれば、地上で代替できる部分がかなりあるのでしょうね。

複座の既存戦闘機・既存練習機で、どの程度代替できるのかも気になるなと。

「やっぱりジェットエンジンの実機で練習しないといけない」となるようなトラブルが起きない限りはこの流れが続くんだろうな。

とは言え、元NTSBの変なネクタイ付けた人が出てくるようなトラブルは勘弁してほしいが。

てかLMはLMで手を広げすぎよな

PC-21への統合が実際いつになるのか、どの程度の効果があるのか、知れたもんじゃないわ……

高性能とはいえジェット機レベルの戦闘機動まで模倣できないことと、F-35に複座が無いことが結構なミスマッチですね

素人考えではありますが、ブラックアウトするような軌道練習を単座機でやらせるのは危険だと思います

PC-21のGリミットは+8G、-4G(Wikipedia)となってまして、

M-346やT-50(同+8G、-3G)と同等(-Gでは上)なんですよね…

(その二機種が低性能なだけなのではという感想が出るやつだ)

瞬発的なGリミットと継続旋回可能かは違うと思います

手元にデータがあるわけでもないんですが、ジェット練習機の方が高Gで旋回維持できるのではないかと

自力で「維持旋回」はできなくてもスパイラルダイブとかで「高G旋回を継続する」ことはできるでしょうし「長時間の高Gを体感する」とか慣れさせるのが主目的なら練習機で飛ぶよりも加速度訓練機を使う方が安全かつ効率的でしょう。

「維持旋回」はできなくてもスパイラルダイブとかで「高G旋回を継続する」ことはできるでしょう。

あるいは「高Gを体感する、耐える」ことそのものが目的なら加速度訓練機使う方が安全かつ効率的でしょう。

維持旋回には余剰推力の問題も関わるでしょうが、それにペラ機固有の問題も加わるから、飛行速度によって大分状況も変わりそう。

ペラ機の場合だと得られる推力は、物理量の縛りから『馬力÷速度×ペラ効率』に比例、となります。

馬力の部分は今のご時世なら仕事率の方が良いかな?

使用する単位に応じて比例係数が変わるだけですが。

高速になるほどペラ機は推力面で不利となるので、維持旋回の件もどの程度速度で行うかで状況は大きく変わる筈です。

ですから「同じ飛行」ができなくても「相当する訓練」ができれはいいんですよ。

平面上で同じことができないなら緩降下しながら行えば良い。

高Gや低圧等の環境を体験させたい/適性をみたい/慣れさせたいならそれ用の施設を使えば良い。

そして「それでも代替できない10%があるからジェット練習機なり複座戦闘機なりは欲しいよね」という話もしています。

『代替え出来ない10%』を持ち出すなら、無理に緩降下云々を持ち出す必要は無いように思えます。

あと個人的には、馬力→推力変換の問題は、『代替え出来ない10%』の要因の一つだと思っています。

ペラ後流の起因の問題はFBWである程度相殺出来るのでしょうが、

馬力→推力変換の話しは物理法則起因なので、誤魔化しが効かないだろうと。

「ターボプロップで代替できる90%」の内20〜30%はそーゆー「工夫すればやってやれないことはない内容」だろうと内心思ってるからです。

「それでもどうにもならない10%」はあるだろうけどそれは「ブラックアウトするような機動練習(を含む↑の20〜30%)」ではないだろう、というのがこのツリーでの私の主張ですね。

PC-21の諸元を改めて見たのですが、大戦機に近い感じですね。

ターボプロップなので、高高度での出力面では有利かもしれませんが。

大戦機のような機動を経験させたいなら、諸元から可能だと思います。

エネルギーを失いながら旋回戦を演じる辺りとか。

でも、大戦機の戦闘を経験させる必要ってあるのかな?

とも思ってしまいます。

エネルギー機動性理論を元に作られた機体の機動とは、大分要素が異なり、変な癖が付きそうで。

そこら辺は、『代替え出来ない10%』の枠にいれた方が無難な気がしました。

>エネルギー機動性理論を元に作られた機体の機動とは、大分要素が異なり、変な癖が付きそうで。

要素 → 様相、です。

予測変換で誤選択していました。

チェック漏れでした、ごめんなさい。

>(位置)エネルギーを失いながら旋回戦

ができるならエネルギー機動性理論の「訓練」の一部はできるんですよ。

カートやラリーカーでもレーシングカーのトレーニングの一部はできるし、

ビームライフルでだって実銃のトレーニングの一部はできるのと同じ様に。

だから多くの空軍がシミュレータやターボプロップ機での訓練を取り入れたり拡大したりしているし、一方でそれが万全ではないことも把握してるからジェット練習機や複座戦闘機と併用してる訳です。

ただ機体の耐荷重が全然足りないと「一部」の比率が小さくなり過ぎちゃうけど「そこは(現役ジェット練習機トップレベル並みの)8Gまでいけるから十分だ」と言うのが私の最初のコメントです。

燃料代だけでも、何倍違うと思っているんですか?

さらに部品代や貴重な機体寿命を練習用途で使ってしまう事のコストも考えれば、流石にありえないでしょう。

初めてF-35で単独飛行をする時に。

間違った操作をしたら、遠隔で操縦権を取り上げるのかな?。

そして、そうなった場合は、遠隔操作で基地に戻る感じ?かな?。

そもそも未完成という・・・。

いつ完成するんですかね?

順調にいって5年後でしたっけ?

PC-21で最新鋭機の90%のトレーニングが代替できるとなると、T-7AやM-346などの高等練習機リプレース市場はそれほど大きくなく、管理人さんが過去に記事にされた「Advanced Tactical Trainer/ATT」計画のように高等ジェット練習機をF-35の代わりに飛ばして戦闘機の機体寿命/メンテナンスを軽減する方向しか残されていないことになりますね。

アメリカ空軍向けのT-7Aは固定金額契約なので全機納入することになりますが、アメリカ空軍のATTの調達予定機数も100機程度と少ないので、他のF-35採用国はPC-21で済ませるところも増えるかもしれません。

イギリス空軍は不明ですが、GCAPのうち日伊はM-346をGCAPトレーニングができるよう対応させてある程度の数を確保しそうです。

リンク

英空軍はHAWKにATARSを統合するらしいのでおそらくGCAPの訓練にもそれを(必要ならまた近代化改修して)使うんじゃないですかね。

対米関係以前に供給自体がされない物はノーサンキュー。

もうボーイングT-7A嫌いなので他なら何でもいいやって気になる

フランスのPC-21導入数は26機だそうですが100機近くが維持されてきたアルファジェットの代替迄できるんですかね。

シミュレータや複座戦闘機でも訓練するんでしょうけど

仰る通りシミュレータと複座ラファールで補うんでしょう。

それでも足りなきゃ複座ラファール増やすのでは。