バフムート周辺や市内の状況は膠着状態=全体的には安定しており、ウクライナ軍のザルジュニー総司令官も英国のラダキン国防参謀総長に「バフムートの状況は安定している」と伝えた。

参考:Залужный заверил британского коллегу, что обстановка в районе Бахмута стабилизируется

ウクライナ軍が送った増援は東部司令部がもつ戦略的予備の一部で、反攻戦力や装備がバフムートで溶けていると考えるのは早とちり

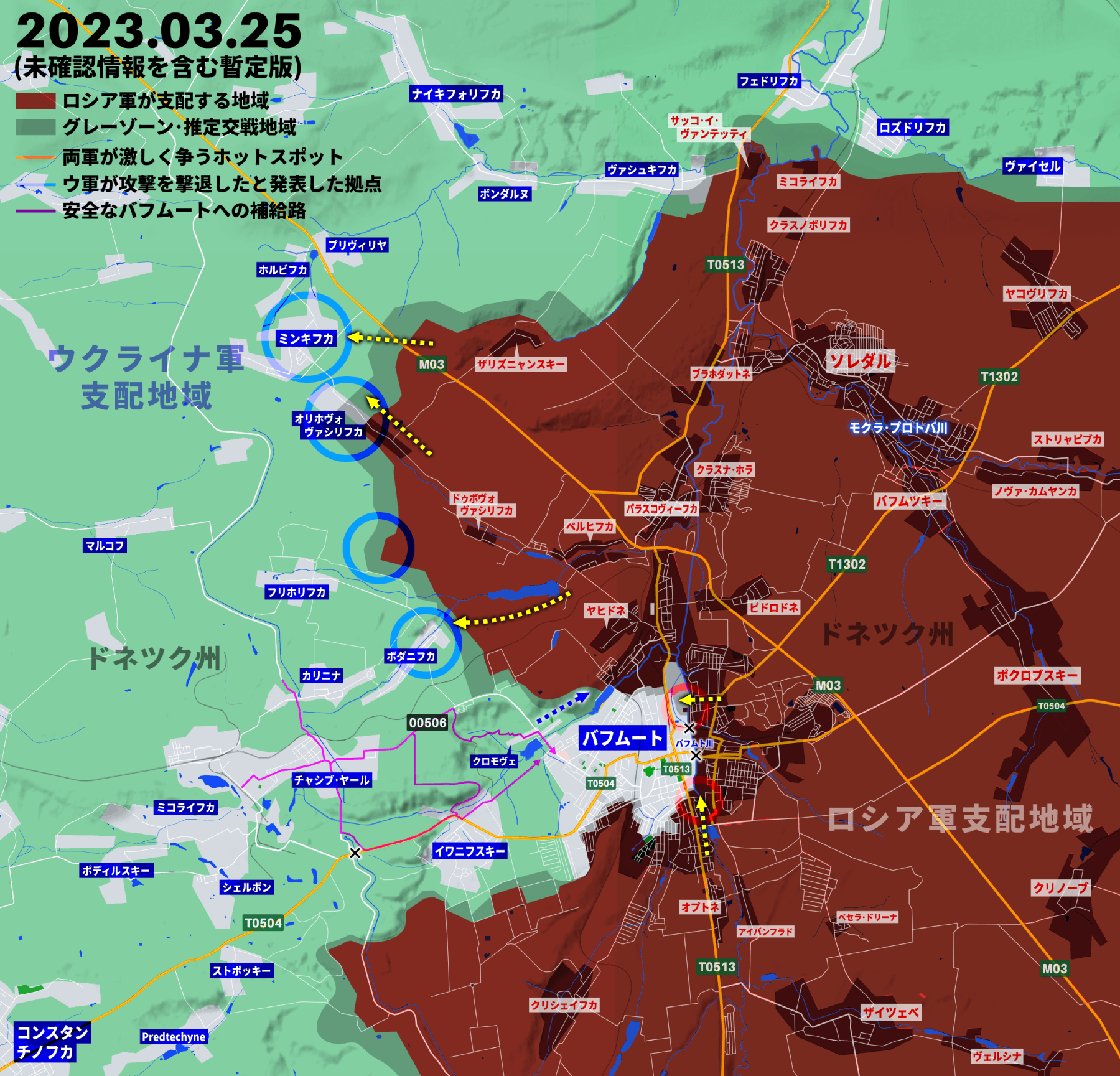

バフムート周辺の状況は依然として膠着状態だが、ウクライナ側の情報源はクロモヴェ方面について「敵が夜に前進してきても足場を固める時間がないため日が昇ると逃げていく。双方で陣地に対する襲撃が繰り返されているが敵は疲弊している。敵は非常に強力な攻撃を準備していると思うが我々も準備が整っている」と述べており、この話は「森林地帯を経由したクロモヴェ方面への攻撃撃退」を確認できる視覚的証拠と一致する。

ロシア軍はM03沿いに北上(ミンキフカとオリホヴォ・ヴァシリフカへの襲撃)しようとしているが前進を示すような報告はなく、ウクライナ軍の反撃で押し戻されたイワニフスキー方面も前線の位置に動きはないが戦闘自体は激しいらしい。

市内の状況については幾つか動きがあり、1つ目はバフムト川の対岸にある倉庫エリア=Ⓐにワグナーの部隊が取り付き交戦している様子が視覚的に確認(リンク)されているが、この地点は周囲に障害物がないため足場が築けるのか疑問視する声が多く、ここに定着できるかどうかは暫く様子を見なければならない。

2つ目はバフムト川沿いに市中心部を目指すワグナーの部隊が「中央市場の近くまで前進している」という報告で、どこに定着した前線が形成されているのは不明だ。

アルテモフスキー金属工場やMiG-17モニュメント付近では以前として激しい戦闘が行われているものの前線の位置に変化はなく、ウクライナ軍のザルジュニー総司令官も英国のラダキン国防参謀総長に「バフムートの状況は安定している」と伝えている。

出典:Генеральний штаб ЗСУ

因みにバフムートに投入した予備戦力について「反攻用の戦力や装備を溶かしている」という言及がコメント欄で見受けられるが、ウクライナ軍がバフムートの増援に送ったのは東部司令部が予めもっていた戦略的予備=ローテーションで前線配備から外れていた第93機械化旅団のことで、南部司令部や北部司令部の管轄から戦略的予備を移動させたわけではない。

東部司令部は増援投入後もスラビャンスク、ハルキウ、ザポリージャ、ポクロウシクなどに複数の戦略的予備を保持しており、バフムート近郊で確認された装甲車もオランダが昨年5月までに提供したYPR-765(M113の派生型)で、西側諸国が春攻勢のために提供した重装備は前線で一度も確認されたことがなく、反攻戦力の主体と言われる3個軍団=18個旅団も温存されていると考えるのが妥当なところだろう。

関連記事:ウクライナ軍司令官が反撃を示唆、敵が力尽きようとしているので利用する

関連記事:ゼレンスキー大統領がバフムート方面の前線を訪問、ロシア軍の攻勢は停滞

関連記事:バフムートに類似してきたアウディーイウカの状況、狙われる兵站ルート

関連記事:バフムート周辺でウクライナ軍が限定的な反撃、市街戦はロシア軍が前進

関連記事:ウクライナ軍、ロシア軍によるアウディーイウカ包囲は徒労に終わった

関連記事:ウクライナ侵攻374日の戦況、クピャンスク、バフムート、アウディーイウカで動き

※アイキャッチ画像の出典:Сухопутні війська ЗС України

他にもロシア軍の進撃速度の低下は泥濘期のせい、とする意見があったんだけれど、おそらくだけれどこれは違う。

これは先にも書いたんだけれど、

ウクライナでの春の泥濘期は、冬に降った雪が溶けて、

それが泥となることで起こるものであり、春の降水量そのものも多くないため、期間そのものが短い。

この点が、長雨故に長期間に渡って泥濘季が起こる秋とは決定的に違っている。

特に3月に入って以降、泥を産む残雪の視覚的な確認が取れず、泥濘んだ大地といった状況がほぼ確認できない。

つまり、泥濘期がロシア軍の進撃を阻んでいるのではない、と考えるべきであり、

他にその理由(戦力の払底等)を求めるべきであろう。

春の泥濘期がないとすれば、戦力を温存しているウクライナは

3月中にも大規模な反攻作戦を実施するでしょうね。数日中に

大きな動きがあるはずです。

私は泥濘期で双方が膠着していると考えていましたが、昨今の

異常気象で泥濘期がないということですか。ウクライナ軍が

どこで反攻を開始するのか?ロシアが戦力を払底して進行が

止まっているのならば、どこでも大きな戦果が期待できますね。

泥濘期そのものはあったと思いますよ。

ただ、それがもう終わっているというだけで。

3月中旬以降の進撃の停滞は、泥濘期によるものではないでしょうね。

戦力が足りない、戦力の温存を始めたといった、別に理由を求めるべきであろうというところです。

ヤヒドネ陥落以降、バクムトへいたる道であるクロモヴェ周辺の農道で泥濘に足を取られて砲兵に撃破されたウクライナ軍の車両は視覚的に多数確認されている。

よって視覚的に泥濘が確認できないというのは事実に反する。

先日も述べたが動員兵を温存しているロシア軍の進撃停滞は戦力払底ではなく、ワグナーと正規軍の確執などの他の要因が大きいとみられる。

なので、「3月以降」と書きました。

ヤヒドネでの戦闘は2月中に起こったもので、その制圧も2月

誤解があるかもしれませんが、「春の泥濘期そのものがなかった」と主張しているわけではないです。

3月に入ってから残雪がほぼ溶け切り、それらの確認が取れなくなってきている。

だから、もう既に「春の泥濘期は終わっている」という推測です。

そのため、ここ最近、とくに3月中旬から見られているロシア軍進撃の急激な失速は、

泥濘期によって起こったものではないということです。

私も泥濘による進撃停滞ではないと認識している。私が主に反論しているのはロシア軍の戦力払底に進撃停滞の理由を求めた点である。

ウクライナ軍に残されたチャシブ・ヤール-クロモヴェ-バクムトの補給路はロシア軍の火力制圧下の未舗装道路か農道であり、バクムトへの補給や増援のために甚大な被害を被っていると考えるのが妥当だろう。

使い捨ての傭兵を盾に半包囲の敵軍の補給路を叩ける状態をロシア軍正規軍が好んだとしてもおかしくはない。

なるほど。

自分も理由そのものに、戦力払底と決めつけたわけではありませんよ。

あくまでも、他に理由を求めるべきだ、として、その例示として戦力払底を上げたにすぎないです。

この例については、絶対的に正しいと断定しているわけではありません。

そちらがあげたように、補給線でのトラブルもありえるだろうし、

ほかにも戦線の移動であったり、他に要因があると判断しています

>クロモヴェ周辺の農道で泥濘に足を取られ

これ泥濘期というより、ウクライナ軍の貯水池決壊による人為的なものでは ?

samo氏の言っているのは雪解けからの泥濘なので、「事実に反する」というのは議論がかみ合ってないような。

ちょっと、細かいですが。

良かった。(まだ油断は当然できませんが…)

バフムトに関してはワグナーの勢力を削りたいクレムリンが意図的に増援を渋っているという話はあります。

ロシアの兵力自体はベラルーシで訓練を行い前線に投入するというスキームは安定して行っており

兵士が枯渇するということは無いとのことです。

やっぱり三方を川で囲まれた天然の要害を攻略するのは大変だし、そもそも戦略上の要衝というわけでもないのに、こんなところで大損害を出してしまって予想されている反転攻勢に対応できず、去年のハルキウ攻勢の二の舞いになったらそれこそ目も当てられない、と冷静になったということですかね

守りやすいここで粘ってロシアが付き合うなら最終的に撤退しきゃいけないとしてもロシアの戦力や弾薬を拘束できるし、

ロシアが付き合わないなら包囲が完成しないまま膠着状態を維持して、反攻が始まればロシアはそっちの戦場にリソースを割かないといけなくなり、

せっかく大量のリソースを投入して完成させたバフムートの包囲は崩れるからその結果まだ粘れるという駆け引きなのでは

実際、いつまでも包囲を閉じられていない

ウクライナがんばれ!

バフムトで溶けた予備戦力は、東部司令部のでしたか。

その溶けた東部司令部の戦略的予備は、どこから補充されるのでしょうね?

結局は早とちりの場合と同様に、バフムトで消耗した戦力の皺寄せは反攻用戦力へ行くかと。

個人的には、戦力投入と戦力消耗は同義ではないと考えているので、この増援投入と、反攻戦力の低下は別問題だと考えています。

勿論、燃料や弾薬においては、投入と消耗は同義です。

が、兵員であれば投入しても、しばしば経験を積んで投入前より戦力が増加した状態での帰還が期待できます。

ランチェスターの二次法則の教えるところでは、投入量を増やすほど消耗量を減らすことになります。

相手の士気に問題がある上に装備が相手と互換性の高い今回の戦争では、T-64戦車を10両投入したら、鹵獲により、10両のT-72に化けたり20両に増えたりして帰ってくることもあるかと。