F-35の搭載エンジンプログラムを担当しているP&Wのラトカ副社長は「直ちにF135のアップグレードプログラムを開始するべきだ」と語って注目を集めている。

参考:The Pentagon is exploring its options for a more efficient and powerful F-35 engine

強化エンジンパッケージを施したF135は推力が10%、F-35の航続距離が11%、ステルス性能を維持するのに重要な熱管理能力が50%向上する

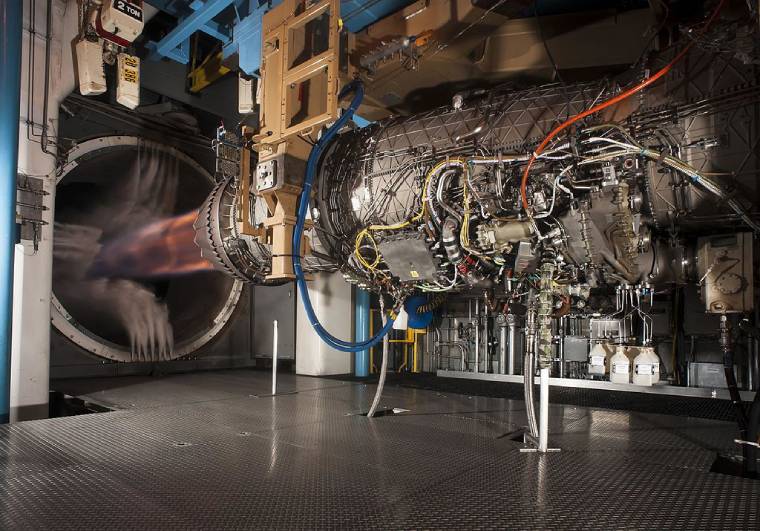

F-35が搭載する「F135」は累計稼働2,000時間を迎えてオーバーホールを必要とするエンジンの数は今後加速度的に増加することが予想されており、この問題はタービンブレードのコーティング劣化や整備拠点の能力不足問題を直撃するためF-35ジョイント・プログラム・オフィス(JPO)の責任者を務めるエリック・フィック中将は「F135の整備コストは増加して整備済みエンジンの安定供給も困難だ」との見解を議会の公聴会で示した。

出典:public domain F135

さらにフィック中将は「ソフトウェアのアップグレード「Block4」やアビオニクスの換装「Tech Refresh3」を施したF-35はF135の発電能力や熱管理能力を向上させる必要がある」と語り、このようなエンジンにまつわる問題に対処するため「F135のオプションや代替エンジンの検討を行うことを約束する」と述べていたが、P&WのF135エンジンプログラムを担当しているラトカ副社長は「直ちにF135のアップグレードプログラムを開始するべきだ」と語って注目を集めている。

F135のアップグレードプログラムとはP&WがJPOに提案している強化エンジンパッケージ(全てのタイプに適用可能)のことで、これを実行すればF135の推力が10%、F-35の航続距離が11%、ステルス性能を維持するのに重要な熱管理能力が50%向上して1.27兆ドル/約140兆円と試算されている総運用コストを削減(削減効果は約400億ドル/4兆円)できると主張しているが、強化エンジンパッケージを開発するためのコストについて明かしてない。

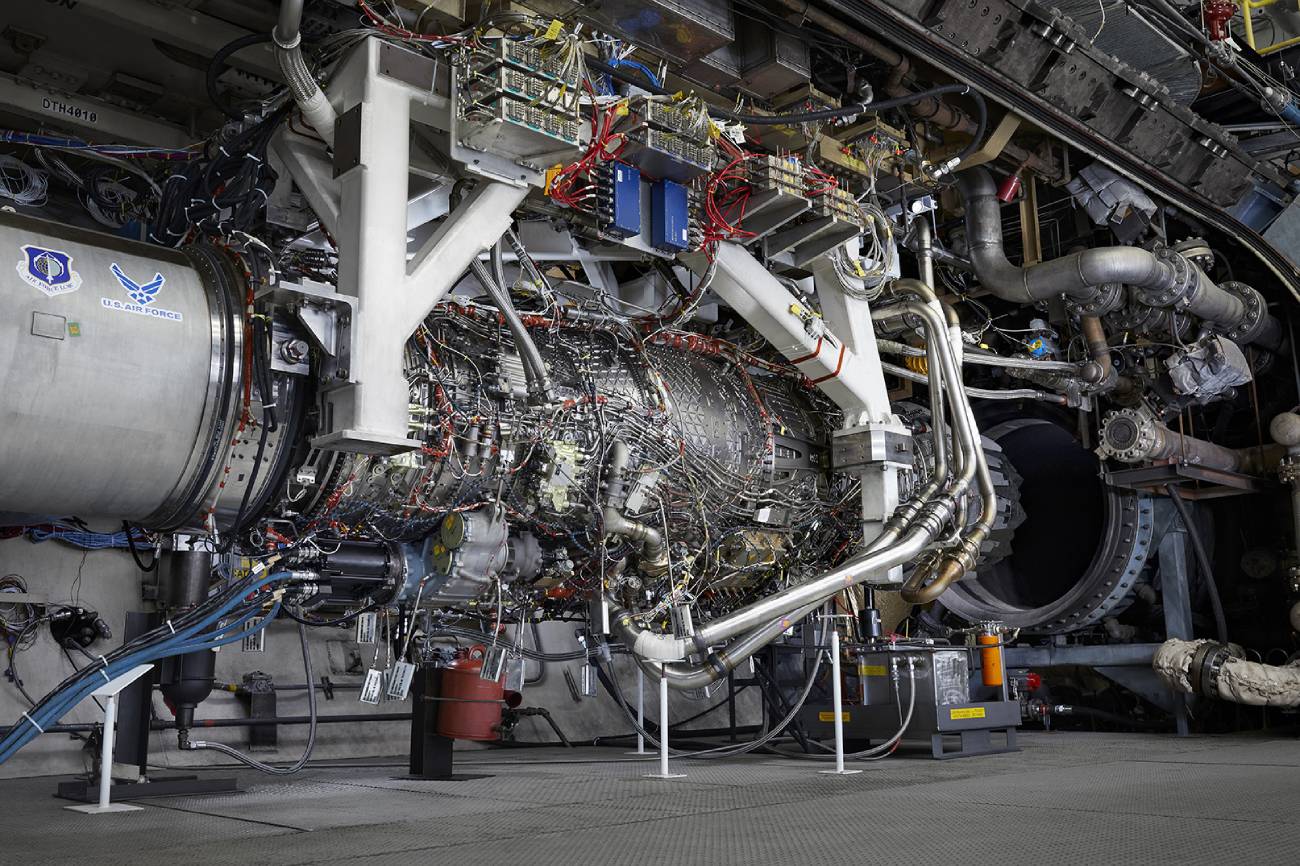

出典:GE Aviation XA100

つまりP&Wは次世代戦闘機用エンジンの技術開発のためF135と同じサイズで開発したアダプティブエンジン(GE製のXA100とP&W製のXA101)に交換するのではなく「開発過程で得られた新しい技術をフィードバックしてF135をアップグレードするための強化エンジンパッケージを開発すべきだ」と言っているのだが、既存のF135もアップグレード可能なのか新規製造するエンジンのみがアップグレードに対応するのかは今のところ不明だ。

補足:速度や高度に応じてバイパス比を変更する「可変サイクル」を採用したアダプティブエンジン(GE製のXA100とP&W製のXA101)はF135(最大推力4万3,000ポンド:A/B使用時)と同サイズで4万5,000ポンド以上の推力(10%の推力向上)と低燃費(25%の燃費向上)を両立することが求められており、XA100は空軍の要求を満たしているとGEが発表している。

さらにJPOも「P&Wの提案を採用する」とは言っていないのでF135の問題解消はまだまだ時間がかかると思われるが、個人的にはF135のアップグレードが最も現実的な選択肢ではないかと思っている。

関連記事:米国防総省、F-35のエンジン問題に対処するため代替エンジンを検討すると表明

関連記事:米国、可変サイクルを採用した次世代の戦闘機用エンジン「XA100」がテストを完了

関連記事:F-35のエンジン問題は悪化の一途、米空軍のF-35Aは283機中41機がエンジン不足で飛べない

追記:エンジンの熱管理能力が今後重要になってくるのは航空機の機体が金属から複合材料に取って代わられたためエンジンが発生させる熱を外に逃がしにくくなっているためで、この熱問題は高温な機体がIRセンサーに捉えやすくなるという問題やエンジンの発電能力を制限(熱問題でF135は発電能力を制限している)するという問題に繋がっている。

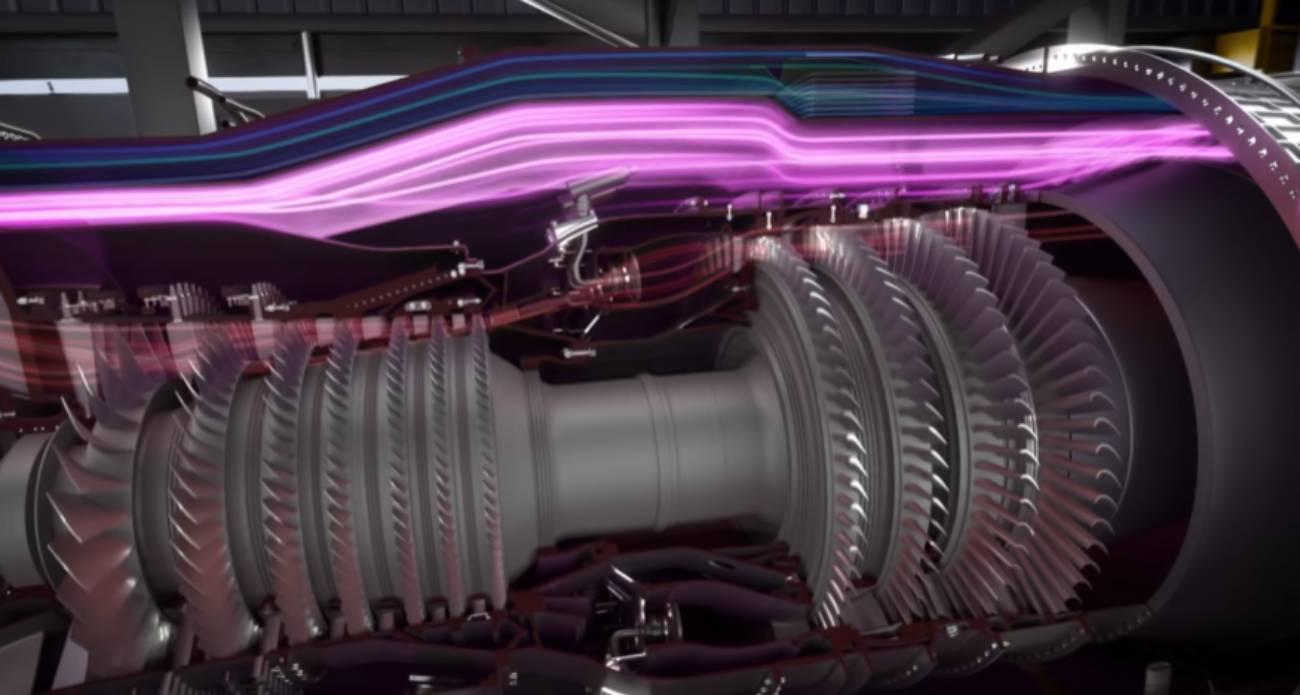

出典:GE XA100が採用した3ストリーム・アーキテクチャー

今後の戦闘機は搭載アビオニクスの高度化や指向性エネルギーの採用が見込まれるためエンジンの発電能力を格段に引き上げる必要があるのだが、これはエンジンの熱管理能力とセットになっているためGE製のXA100は空気の流れを3重化した「3ストリーム・アーキテクチャー」を採用しており、F135と比較して熱管理能力が50%向上=つまりエンジンが稼働することで発生する熱を効率よく機外に排出する仕組みを取り入れているためXA100の発電能力は熱問題による制限をうけないという意味だ。

GEは「熱管理を改善することで供給できる電力を最大2倍まで増やすことができる=搭載アビオニクスの能力が飛躍的に向上する」と言っている。

以上のことから第6世代戦闘機が搭載する次世代エンジンにとって熱管理能力の向上は必要不可欠な要素なのだろう。

参考:GE’S NEW FIGHTER ENGINE JUST BLEW AWAY EXISTING JET TECHNOLOGY

※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Codie Trimble

このエンジン問題は、F35の致命的な問題になってしまった。

積極的に解決しないと航空戦力に穴があく。

抜本的な解決法が提示されていないことに、絶望感すら感じる。

だから、米側もこの問題の解決案としてアダプティブエンジン(GE製のXA100とP&W製のXA101)の開発を進める一方でP&WもF135のアップグレードプログラムを提案しているって管理人さんが解説しているじゃん

今の所は、既に有る提案の中で一番妥当な物(主に考慮されるのは、開発・運用コストや開発リスク)を選ぶ段階だと思うけど?

F135はワークシェアの問題でコスト高になってるんだから、

それに縛られないアップデート新エンジンにしちゃえば解決できるんだぞ

なんせF135はトルコも絡んでたから、余計にワークシェアの問題がややこしくなった

少なくとも、米国向けやFMSのエンジンは解決の道筋が見えてくる

これIHIも戦々恐々と注視してるだろうな。

在日在韓の太平洋軍にしてもどうなることやら。

米帝には失望しました

もう二度と米製戦闘機は買いません

アメリカというより

詰め込みすぎた上、国際共同開発したのがいけなかった。

フランスとかドイツが中心だったらもっと酷かったと思うぞ。

共同開発自体は別に問題ない

問題だったのは、その共同開発の中に、金も技術もない国を入れたこと

共同開発国の増やし過ぎがいけなかった

いやいや金も技術もない国は参加させてくれないでしょ

諸悪の根源は空軍機A、V/STOL機B、海軍機Cを同じベースから派生させて同時並行的に作ろうっていうところでしょ

普通にいますよ

政治的、世論的に、軍事兵器への予算投入が出来なさそうな国、単純に製造業が弱い国、

前者も後者も、軍縮や製造技術の低さが他で露呈したりしてる国々がありまっせ

具体的に「金も技術も(両方)」ない国ってどこ?

どちらかが微妙な国じゃなくて。

とはいっても選択肢がね。

アップグレードさせて追加で儲ける為に適当なこと言ってるだけな気がしなくもない

うーん、P&Wの言い分は、P&Wに任せれば、すぐにアダプティブエンジンに匹敵するF-135(改)を旧エンジンのお値段そのままで提供可能。っぽい。

つまり、自腹を切ってアダプティブエンジ選定でGEが入る可能性の排除が狙いかな。

昔のOS並に追加要素と追加課金が発生しますね…。

空自はF-35も次期戦闘機もマルチロールファイターという前提で配備と開発を進めているが、この調子ではF-35が戦闘攻撃機として充分な機能を獲得する前に次期戦闘機がロールアウトしそうだし、それまでに継続的にアップデートと追加課金が発生するのは目に見えている。空自はそれぞれの機種に求めるものをある程度限定させたうえで、F-35をどこまでアップデートするのか線引の検討をするべきではないか。このまま米メーカーのお得意様として2060年代まで毟られ続けるのか、あるいはF-15みたいに一部を実質的に戦力外にして少数だけアップデートし続けるのか。

ロシア機はエンジンに無理をさせることで高性能を実現しているがエンジン寿命が短い。・

F-35はステルスのために空力が悪い機体をエンジンに無理をさせて飛ばす。

どっちも似たようなことをやっている、F-3は空力特性の良いステルスデザインを開発してほしい。

空力特性(曲線)とステルス性(直線)は正反対だからなぁ……

ステルスも曲線なのでは?

エッジマネージメントの事を指しているのかと。

エッジマネジメントは別に空力的には問題ないでしょ。

てか別に空力的設計が特にステルスに相反してる訳じゃなくて、ステルスを重視せずに発展して来た航空機の空力・強度・吸入効率・製造・メンテその他諸々のための色んな機構や構造にステルス的によろしくない要素が多々あるってだけだよね。

空力的にベストな形状を選択出来ず、ベターな選択を強いられる

程度の影響はあるかと >エッジマネージメント

それ全然「正反対」ではないよ。

そうだね。

そして「エッジマネジメントは別に空力的には問題ない」も言い過ぎ。

その中間か、「問題無い」よりでしょうね。

F-117の様に設計環境がプアな頃だと、「正反対」よりだったけど、あくまで過去の話しだし。

X-2でも問題視されたのは、エッジマネージメントではなくS字状ダクトによる出力低下の方みたいだし。

一切合切丸っ切り問題ない、とは言わんけどね。そう読めたなら私の文章力不足だ。申し訳ない。

「空力(曲線)とステルス(直線)は正反対」→「ステルスも曲線では?」→「エッジマネジメントの事では?」と言う流れを受けて「エッジマネジメントは『空力と正反対』ではない」と言いたいのよ。

なので「関係無い」との主張に読めました。

こちらも誤読の様で、申し訳無いのですが。

説明不足なので、補足です。

『それ全然「正反対」ではないよ』

ここに「部分的にでも肯定」している姿勢は感じられず、

そのため全否定な意図で記されたものと解釈しました。

「関係無い」との主張に読めたのは、それ故です。

>『それ全然「正反対」ではないよ』

ここに「部分的にでも肯定」している姿勢は感じられず、

それは完全に貴方の誤読ですね。

「正反対じゃない」は「正反対以外の全て」であって、「全然」がついてもそれは基本的には変わりません。

もちろん「全然正反対じゃない」は「厳密には正反対ではない」よりは否定される範囲が広いでしょうが、「180°以外」が「150〜210°以外」に変わる程度の話。

少なくとも90°を「全然正反対じゃない」と表現して異を唱える日本人はいないでしょう。

という事で、

>ベストを選択出来ず、ベターな選択を強いられる

これは「空力的にある程度ネガティブな要素」ですが「全然正反対ではありません」。

>空力特性(曲線)とステルス性(直線)は正反対だからなぁ……

ここで使われた「正反対」をどう解釈するか、から意識の相違があるかと思います。

位相とかベクトル量での想定した場合、同相で増幅する事に成ります。

一方、「空力特性(曲線)とステルス性(直線)は正反対だからなぁ……」このケースで増幅する﹙空力特性を純粋に求めた時のベストより良くなる﹚事があり得るか否かとなると、

あり得ないと思います。

なので、元コメの方の「正反対」は、位相やベクトル量的な意味合いを含めたものではなく、

単にネガティブな要素を感覚的に「正反対」と評したのだろう、と解釈しました。

そして、その流れから

『それ全然「正反対」ではないよ』

↓

『それ全然「ネガティブな要素」ではないよ』

と受け取った次第です。

>エッジマネジメントは別に空力的には問題ないでしょ。

この様な発言が在ったので、上の解釈を強めた次第です。

「エンジンに色々問題あってコスト嵩むの何とかしろよ」って問いに対して

「んじゃもっとスゲェの作るから金くれよ」って返すのはすげぇ胆力だな…

昔のアメリカだとほんとにこれでやり切っちゃってた訳だけど

近年の体たらくを見てるとなぁ……

違う違う。

「エンジンに色々問題あってコスト嵩むの何とかしろよ」って問いに対して

「じゃ、共同開発の枠にとらわれない新型を作る」って話な

F135は、国際共同開発という枠故に、資源も生産もあっちこっちのバラバラでコントロールし辛い

なら、F135とは違うものを作っちゃえば、そんな煩わしさなくなって、お安く大量生産できるぞって話

F136やめなきゃよかったのに。

F-35には接ぎ剥ぎ感を強く感じてしまう 満足に飛べるのは何年後だろうか

普通に考えれば開発に長期間かかっていたエンジンが、開発が完了すればすぐに問題なく運用できるとは思えない。

こんな厄介な大出力シングルエンジンより

普通のツインエンジンの方がよかったかもな

垂直離着陸型が計画の根本だったからね

単なるステルス双発戦闘機ならばF-22が有るし

許可もらえるんなら日本の場合F9系列のエンジンに積み替えたいだろうな

F-135の方が大きいんじゃなかったか、まあ言いたいことは分かる、国際開発だけあってパーツの管理だけでも面倒なエンジンだし。だが日本はF-35に全く関わってないからなぁ

そこでRRとの共同開発ですよ。

それやるならF136の開発再開だろ

何でこの流れでF136が出て来るw

てかRRがGE抜きでF136完成させられるくらいならテンペストのエンジンはその派生でいい訳で、IHIに共同開発とか持ち掛けて来ないよ。

F-35のエンジンの話をしてるから

テンペストのエンジンはサイズが全然違うから、F-35に積めない

テンペストのエンジンが出て来たのはRRが独力で作れるかどうかって話で、それをF-35に積むって話じゃないよ。

そのあたりもあるから系列といってるわけで

ライセンス取れるわけないから、その議論はするだけ無駄

なんで?

日本が開発協力してるだけの「RR製のエンジン」だよ?

そもそも前提が許可もらえるならといってるやん。

「重要な熱管理能力が50%向上して~…」のくだりがよく解らん。

赤外線ステルスの話じゃね

熱でステルスコーティングが痛むってのもあるかもだが

追記していただいて、ありがとうございます。

廃熱処理の問題ですか。

その為に発電にパワーを回せないとは。

F100エンジンとか自社開発の範囲内で性能向上してきていると思っていて、F135でも同じようにして初期の方で耐久性上げる再設計でコスト増あったから勝手に話進める事難しいのかね。

個人的には個々のパーツの国際共同が足引っ張って大幅に勝手な改良出来ないから、まともなエンジンにするGo出せやって言っているようにも取れるんだが。

複雑で高度なアダプティブエンジンはさらに不具合が多そうだし、正直性能向上は不要だから信頼性の向上とメンテナンスコストの削減に絞った改修にすべきなのでは。

M1 AbramsのAGT1500なんて、数十年かけてひたすら信頼性の向上とメンテナンスコストの削減に邁進してるし。

本当それ。

機体全体でもあんだけ運用コスト下げろ言われてんのに何で真っ先に性能向上が出て来るのか。

熱管理と発電力はいいとして、推力と航続距離は現状維持でいいから耐久性上げて整備間隔延長しろ、と。

P&Wの主張は下記ですよね。

①F135の推力:10%

②F-35の航続距離:11%

③熱管理能力:50%向上

④総運用コスト:約400億ドル削減

④に整備の件も入っているのかも?

③が今一つ判らないけど、仮に冷却能力の向上とか局所的な温度上昇の緩和とかが出来ていたら、アレニウスの法則により劣化緩和も期待出来るだろうし。

﹙部品の故障率で温度パラメーターを持っているものは、アレニウスの法則で求めている様です﹚

ただ、②~④は相乗効果あるような気がしますが、①は相殺しそうな項目ですよね。

どんなカラクリなのか、気になります。

他の方が述べられているように、国際共同開発の枠組みが足枷となって﹙本来なら既に可能だった﹚①~④の向上を阻害していた、といった感じのオチでも良いですが。

元記事読んでも②①が前だし、何より①の10%ってのは④のついででヒョイっとできる数字だと思えないんだよなぁ。

元のサイトの丸写しができないから、一部ピックアップして紹介、元サイトに誘導してwinwinっていうのがこういうサイトで、そもそもP&Wは、そう言っているんですよ。

今までのデータを元に、ちょいっと改良すれば、異様にメンテ費削減できて、性能も1割マシと。

F35がデブったデザインの主原因が電子系とエンジンの熱処理が解決出来なかったかららしいね。

先進国の戦闘機は軒並みデフるのだろか…。

生物だと、体積と表面積の関係でデブは放熱能力低下・蓄熱能力向上となり、寒い地域の方がデブり易いのにね。

戦闘機だと逆傾向とされるのが、何だか面白いですね。

機械全体の傾向だよ

代表的なのがPC

体積がでかくなれば機器全体の熱容量がますし、表面積がでかくなって放熱性が良くなるし、余裕を持った熱の移動経路を確保できる

それ、内容物というか発熱量が同じ場合の話しだよね。

熱容量に概比例で発熱量も増えた場合、熱量 ÷ 放熱面積 の値が大きくなり、逆に蓄熱し易くなると﹙生物と似た傾向に陥ってしまうと﹚。

横からだけど

冷却は熱交換器によらないなら放熱面積より換気による排熱のほうが効率が良い。

上の方が「熱の移動経路を確保できる」と言っている意味はそういうことかと。

管理人さんがXA100の例で追記説明してくれてるが、バイパス流を適切にコントロールしてコア部の放射熱をA/B部に排出することで機体内の温度上昇を低減できる。

P&WはF135の発熱に起因するF-35の制限事項を解消或いは緩和できると言っているんですね。

>放熱面積より換気による排熱のほうが効率が良い。

確かにそうですね。

身近なのが、換気を期待出来ないケースが多いので、換気向上での放熱向上は失念していました。

>バイパス流を適切にコントロールしてコア部の放射熱

管理人さんの追記で、空気の流れを3重化した「3ストリーム・アーキテクチャー」の利点とかを見て、

別の枝であがっていた「熱管理能力」の件のイメージが漸く出来た感じです。

>P&WはF135の発熱に起因するF-35の制限事項を解消或いは緩和できると言っているんですね。

アップデートな形で従来品にも適用出来たら良いのですが。

もう面倒だからF135(改)については開発から生産まで全部ウチ(P&W)にまかせてくれ!

ってことなのかしら?

他所も混ざると金と時間と人の無駄遣いだ!

F35の商品価値が落ちない内に!ハリー!ハリー!ハリー!!

みたいなw