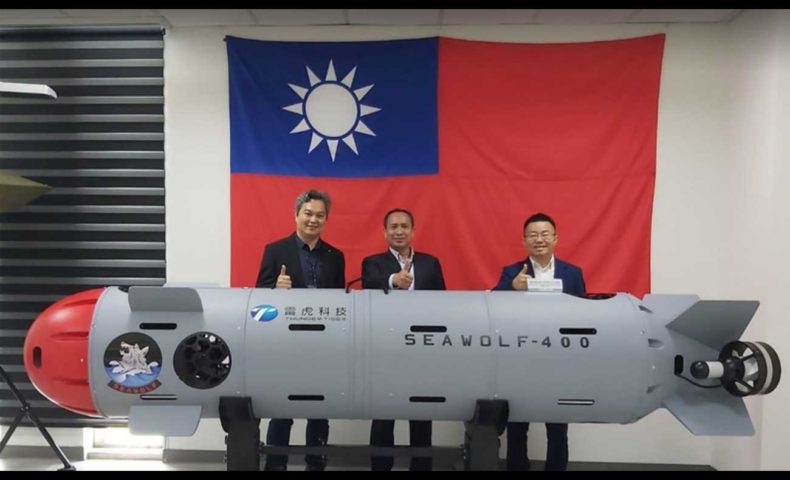

台湾企業の雷虎科技が海軍向け無人水中機のプロトタイプ「SEAWOLF400」を公開、このUUVについて「台湾海峡での非対称戦闘任務に使用することを想定している」と明かしているのが興味深い。

台湾海峡でISR任務に使用するには実用的は言い難いため、実用化モデルはもっと大型化=XLUUVになるのではないだろうか?

水中分野の無人機開発は大まかに「対機雷戦向けやISR向けの小型UUV」と「長期間のISR任務や攻撃任務にも使用できる大型UUV」に分かれており、日本が対機雷戦向けに開発中の「OZZ-5」は小型UVVに分類され、コングスベルグ製のREMUS(海自もOZZ-1としてREMUS100/OZZ-2としてREMUS600を採用)によって同分野の実用化と普及が急速に進んでいるが、大型UUV=XLUUV(米海軍が名付け親)は急ピッチで実用化に向けた開発が進んでいる。

| 西側諸国が開発を進めるXLUUV | ||||

| プロジェクト | 最大全長 | 最大ペイロード | 作戦距離 | |

| 米海軍 | Orca | 26m | 8トン | 約10,400km |

| 仏海軍 | OUDD | 25m | F21重魚雷搭載可 | 不明 |

| 豪海軍 | Ghost Shark | スクールバスサイズ | 不明 | 不明 |

| 英海軍 | Project Cetus | 17m+ | 不明 | 不明 |

| 韓国海軍 | ASWUUV | 10m+ | 不明 | AIP駆動 |

| 海上自衛隊 | 長期運用型無人水中航走体 | 15m | 不明 | 航続距離7日+ |

米海軍は最大8トンの追加コンポーネントを搭載できるXLUUV「Orca」のテストを開始、仏海軍も魚雷を収納できるミッションベイを備えたXLUUV「OUDD」をテスト中、豪海軍もGhost Sharkと呼ばれるXLUUVを昨年末に発表、このプロトタイプは6,000mの深海で最大10日間も自立航行することができ、実用化されるGhost Sharkのサイズはスクールバスサイズになるらしい。

英海軍もXLUUVのプロトタイプとして開発した「Manta」のテストを行っていたが「攻撃型原潜と連携可能なXLUUVを2年以内に建造する」と昨年末に発表、韓国も燃料電池方式のAIP機関で作動する対潜戦向けXLUUVを開発中で、日本も欧米と同じコンセプト=モジュール構造を採用し必要に応じて追加モジュールを挿入できるアイデアを採用したXLUUVの開発を進めているらしい。

出典:Thunder Tiger Corp

雷虎科技が公開した「SEAWOLF400(全長4m/重量1トン/最大速度7ノット/8時間~10時間の自立航行が可能)」のサイズはOZZ-5に近く、台湾海峡でどのような任務に投入するのか謎(恐らくISR任務だと思う)だが、最大作動範囲が120km程度(7ノット×10時間)では実用的とは言い難いため、実用化モデルはもっと大型化=XLUUVになるのではないかと思っている。

無人機航空機や無人地上車輌と比較して遅れていた「水中分野の大型無人機開発」が急加速しているのは間違いなく、誰が最初にXLUUVを実戦配備するのか非常に楽しみだ。

追記:そういえば水中分野の無人機には「潜水艦から運用する帰還可能なUUV」というジャンルの開発も進められている。

関連記事:XLUUVのプロトタイプを手にいれた豪海軍、圧倒的なスピードで米英仏海軍に追いつく

関連記事:英海軍も米海軍に追従、攻撃型原潜と連携可能なXLUUVを2年以内に建造

関連記事:XLUUV開発の遅れを挽回したい豪海軍、3年でプロトタイプ完成を狙う

関連記事:フランスのNavalGroupが超大型水中無人機の存在を公開、米海軍のオルカに匹敵

関連記事:潜水艦に求められる多用途性、米仏は潜水艦をUUV母艦に変更したい

※アイキャッチ画像の出典:Thunder Tiger Corp

排他経済水域が広い日本としては

陸から発進だと航続距離が足りないだろうし、水上母艦からだと母艦が観測されて位置を読まれるだろうから

潜水艦がおんぶして運んでくとか、曳航して連れてく感じになるのかね

ここは思い切ってUS-2から運用可能なものを作るか

US-2の改造と合わせて空輸型UUV導入をすべきでは

航空機でUUVが外洋に急速に展開されるというのは、中国やロシアにとって

嫌なことになるのは間違いないので

経済安全保障重要技術育成プログラムの研究開発構想の中には「無人機技術を用いた効率的かつ機動的な自律型無人探査機(AUV)による海洋観測・調査システムの構築」というものがあり、「AUVをEEZの重要な海域に展開できるような航続距離、可搬重量等を確保できる性能を有する小型無人航空機、AUVの自動投入・揚収装置等の開発を目指し、試作システムの実証試験までを行う。」と記述されています。

>航空機でUUVが外洋に急速に展開される

それならP1から投下したほうが早い気がする。

想定外のところに小型無人とはいえいきなり潜水艦が表れる。

というのは、開戦前に海峡を突破して太平洋の広さに紛れ込もうとする

中国の潜水艦の邪魔をするにはちょうどいいかと。

空中投下型だと、US-2運搬よりサイズも限られるので、ピンポイントになるが

ある程度の大きさがあれば哨戒線的な運用もできるかと

無理なら外洋展開の無人艦の補給や充電・整備にUS-2を活用できたらいいなと思います。

UUVを投下した水上艦がUUVの作戦領域から離れるか、作戦領域から離れた場所にUUVを投下して、作戦領域まで泳いでいけばいい話では?

中型以上のUUVであるならば、燃料電池を搭載して海底に伏せたままである程度の期間、停止状態にして待ち伏せる事もできるだろう

黒丸さんは緊急展開に焦点を当てているのでは。

水中で通信が困難な点と海上と海中に補給、整備拠点を設ければ長期作戦可能なのでUSVや無人拠点の設置が求められる

既存潜水艦を水中空母とする構想もよいかもしれない

現代に潜水母艦が復活か!?

>6,000mの深海で最大10日間も自立航行することができ、実用化されるGhost Sharkのサイズはスクールバスサイズになるらしい。

オーストラリア軍はムー大陸の海底鬼岩城でも攻めるつもりなのか。

あ、でもシーウルフ級の潜航深度が610mらしいし、一桁間違えたタイプミスかな?って思って調べてみたらジェーンズにも6000mって書いてある…(リンク)

空気なくて良いから、水圧に耐えるのが楽なんじゃないかな

補給・通信・航続距離の問題は有りますが

一番重要なのは沖縄近海でしょうから取りあえずその辺りがカバーする能力があれば良いんじゃないでしょうか

そういえば10年くらい前に水中グライダーの研究やってたけどあれどうなったんだろ

XLUUVに集約されてなくなったのかな?

水中グライダーは海洋の物質循環観測用として気象庁等でも研究が行われていますが、「水中グライダーの航走特性に関する基礎的研究」は文字通り基礎研究として試作試験を行ったものです。

水中での浮沈運動を推進力に変えるものですから、バックができない他、微妙なコントロールが難しいのと浅海域では使いづらい。

ということで、構想する「長期運用型無人水中航走体」の推進方式には適さないという結論でしょう。

どうせ侵攻が始まった時点で主要な海路は全部封鎖されてしまうと考えると、台湾としては本島を起点にUUVで無制限潜水艦作戦じみた事をやっても問題ないと言えるのかもしれないですね。人民解放軍は台湾の周囲を海軍の艦艇で取り囲むことは出来るでしょうけど、そのすべての地域で航空優勢を絶えず維持し続け、なおかつ台湾本土のSAMを一瞬たりとも動作させないとなるとそれなりに難しいはずで、となれば対潜哨戒機を前方展開させるのも難しいはずです。解放軍の主力は強襲揚陸艦や舟艇でやってくる訳ですから、機雷や魚雷を積むなり体当たりするなりで水上艦を攻撃できるUUVは本土侵攻への一定の脅威になりそうですね。

自走機雷みたいに使えそう

しかしseawolfとは大きく出ましたな

会社名が「雷虎科技」(Thunder Tiger)なので、seawolf でも謙虚なのでは・・・

最強と名高い米原潜がSeawolf級なので。

中国軍は既に小型UUV(HSU-001:5m)と大型UUV(名称不明:16~18m)を運用していますね。