ランド研究所は24日「新しいアプローチや新しい調達に資金を投じて2027年までに中国軍に対抗するのは時間切れだ。既存の技術による改善策が台湾有事を想定したウォーゲームで効果を示し、第5世代戦闘機の損失を50%減少させた」と発表した。

参考:These Technologies Could Defeat China’s Missile Barrage and Defend Taiwan: Analysis

既存技術でもISRによる戦場認識力の拡張を高め、敵の認識力を阻害し、堅牢な通信環境を構築することできる

ランド研究所は「米諜報機関や米軍の上層部が習近平主席が2027年までに台湾統一の準備を整えるよう指示したと公に警告しているが、これは習主席が台湾侵攻を決断したという意味ではなく、2027年までに武力統一という選択肢を手に入れたいと考えているようだ。一方の国防総省は2027年もしくは2027年以降に中国の軍事的アプローチを確実に否定できると示せておらず、2027年までに新しいアプローチや新しい調達に資金を投じるにはギリギリのラインで、従来の発想で問題に対処するのは時間切れだ」と指摘。

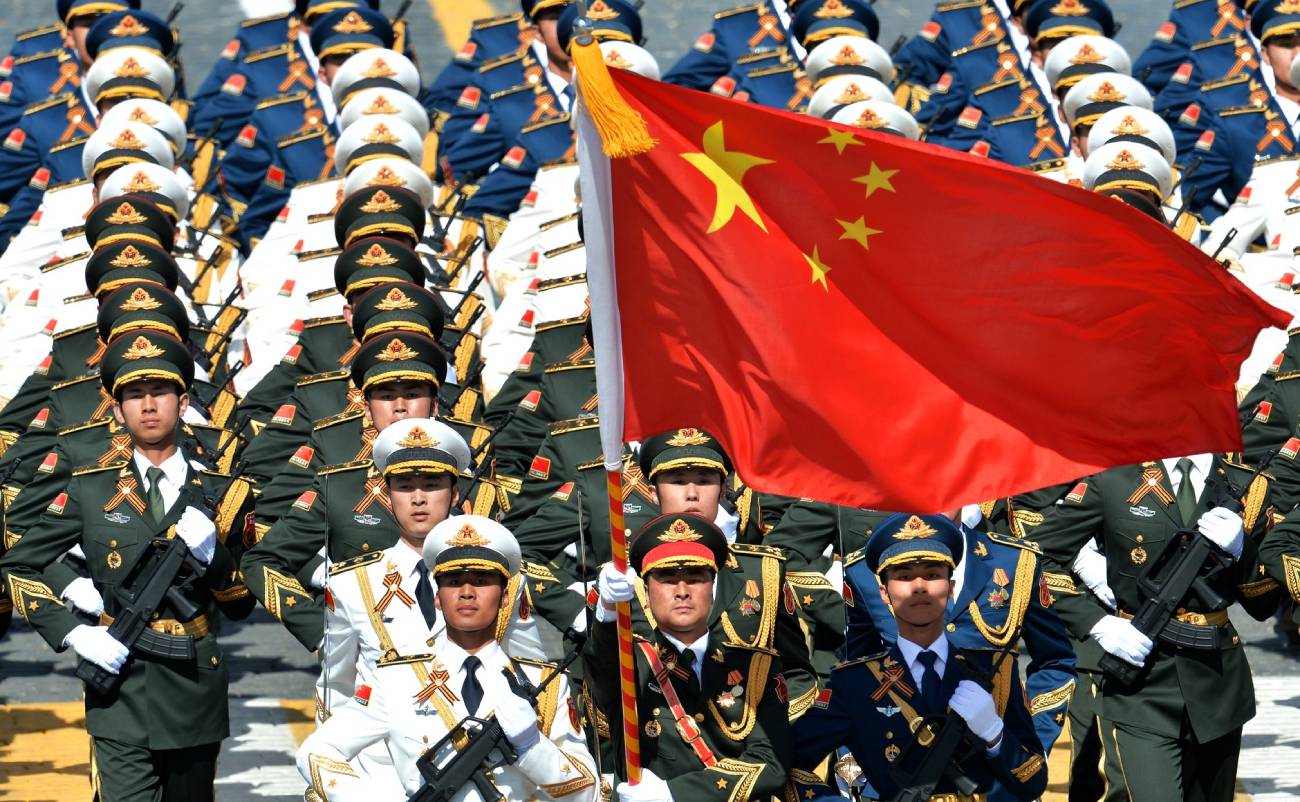

出典:kremlin.ru / CC BY 4.0

台湾海峡を舞台にしたウォーゲームでも「米軍の勝利が困難」もしくは「勝利のコストが高すぎる=台湾防衛という目的を達成するのに失う人的資源と軍事物資の量が大きすぎる」と示されており、ランド研究所とSpecial Competitive Studies Projectは「どのようなアプローチなら問題を数年以内に改善できるか」を共同で模索し、この改善策がウォーゲームでどの程度有効だったかを発表した。

このウォーゲームが従来と異なるのはシリコンバレーの経営者や技術者が多数参加して「戦略家や専門家とは異なる視点とアプローチで問題の改善に取り組んだ」という点で、初回のウォーゲームで解決困難な作戦上の問題を特定、2回目のウォーゲームでブレーンストーミングを行い82の改善策を生み出し、実現の可能性や有効性を考慮して改善策を17に絞り込み、3回目のウォーゲームで改善策がどの程度の効果をもたらすかを評価、その結果は有望であると判明(ウォーゲームの結果を評価したのは米豪台の文民・軍人)したらしい。

出典:總統府 / CC BY 2.0

シリコンバレーの経営者や技術者が提示した改善策は全て既存の技術で構成され、大半の改善策は「人民解放軍のキル・チェーンを如何に阻害して米軍(台湾軍)の生存率を向上させるか」に関連し、透明度の高い戦場で生き残るには「囮と欺瞞」「機動性」が重要で「戦場で静止するあらゆる資産の寿命は極めて短い」と指摘、戦場の兵士や指揮官は敵に発見され破壊されるのを防ぐため機動性を高める必要があり、これは前線部隊やロジスティクスだけでなく後方の司令部にも当てはまる。

要するに空中と海上に価値の高い目標を模倣させるドローンをばら撒いて人民解放軍の認識力を阻害、人民解放軍の監視下に入る味方部隊に警告を与えるアプリケーションを開発して物理的、電子的、サイバー的な偽装を行うタイミングを指示、安全性の高い通信環境で情報を共有し、分散しながら移動する部隊を統合指揮する能力が反撃の鍵になるという意味だ。

出典:U.S. Air Force photo by Senior Airman Jose Miguel T. Tamondong

2022年に実装が始まったIntegrated Warfighting Network(IWN)=統合戦闘ネットワークは従来の通信よりも堅牢で妨害に対する耐性も高い上「影響を受けても回復力が早い」という特徴を備えており、ランド研究所は「米軍と台湾軍の共同作戦能力を中国は必ず妨害してくるため、人民解放軍の電子戦能力に対抗できるIWNの利用が重要だ。この能力は実用化済みなので技術の成熟を必要せず普及を推し進めるだけだ」と指摘しているの興味深い。

さらにスマート機雷の活用やリアルタイム翻訳も効果が高く、米軍と台湾軍の共同作戦能力は互いに「対話ができる」という条件で計画されているが、実際には台湾人の1/3以下しか英語を話すことができず、国防総省も北京語の専門家を養成しているものの、米国人の1.1%しか北京語や広東語を話せないため瞬時の意思疎通には依然として課題が残されている。そのためランド研究所は「軍事用語を正確に翻訳できるソフトウェアは米軍と台湾軍の共同作戦能力を向上させるのに役立つ」と評価している。

出典:U.S. Air Force photo by Brian G. Rhodes

17の改善策を取り入れないまま行われたウォーゲームでは人民解放軍のミサイル攻撃で100機以上の第5世代戦闘機を地上で失うものの、改善策を取り入れると第5世代戦闘機の損失は50%減少し、人民解放軍が失う戦闘機の数は70%増加、水陸両用部隊の損失も50%から66%に増加したらしく「既存技術による改善策には大きな可能性が秘められている」と指摘しているが、これらの技術は市場に出回っているため人民解放軍も利用してくる可能性が高く「米軍が取り組みを怠れば致命的なギャップを生むかもしれない」とも警告した。

ウクライナとロシアの戦争を通じて「現代戦はハイテンポで進む」と広く認識されており、この言葉は「ドローンの使用で戦場認識力が拡張されたため攻撃対象の検出力が高まり、この情報を共有するネットーワークも発達し、目標の認識→脅威の評価→作戦立案→攻撃実施のプロセスが加速して戦闘全体がハイテンポで進む」という意味で、いくら派手な正面装備を揃えたところでハイテンポで進む戦いに対応した戦場認識力と阻害する能力が足りなければ「敵に標的を提供するだけ」だ。

出典:U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Sunderman/Released

どうしても戦闘機、戦車、艦艇、ミサイルといった装備に目が行きがちだが、既存技術でも情報・監視・偵察(ISR)による戦場認識力の拡張が、敵の認識力を阻害することが、堅牢な通信環境は妨害下で分散と移動・統合指揮・共同作戦能力の実行力を高めることができ、ここを疎かにすればハイテンポで進む現代戦に置いていかれることになるのだろう。

関連記事:伝統的な対称戦にこだわる台湾、役にたたないレガシー資産への投資を優先

関連記事:戦略国際問題研究所がレポートを発表、中国軍から台湾を守る要は日本

関連記事:米日は台湾侵攻を阻止できるものの失う戦力は膨大、在日米軍基地は攻撃を受ける

関連記事:中国の台湾侵攻を米軍と自衛隊は辛うじて阻止可能、問題は戦力の再建スピード

関連記事:台湾防衛は不可能? 米シンクタンク、台湾有事で敗北するのは中国ではなく米国

関連記事:台湾軍の問題点、伝統的な概念に回帰しているだけで大戦略が未解決

※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Andrew Lee

アメリカの強さは民間企業の技術力と発想の自由さ、それを支える社会構造にあるのでしょうね。

これは利益を追求しすぎて反対に非効率的になるなどマイナス面もありますが、最終的に国が全部決める専制国家には無い強さですね。

実際に戦ってみないことには軍の優劣は分からんでしょ?

仮に中国がアメリカに勝利したら専制国家万歳するの?

イギリスのように、中国軍は大変強大で困難な相手だ、と評価はするのでは?

それに台湾沖での初戦で勝利と言っても、米国の方面軍に対する一時的な勝利であって、米軍には第二、第三の矢があるから、他の海域から打撃艦隊を回してリターンマッチするだけだよ。

倒した敵は褒めないと、それを倒した自分の評価が伸びないからね。

何とかして台湾さえ落としてしまえば「終わりっ!閉廷!以上!皆解散!」ってなるか

ってなるわけねえわな

中国が都合のいいところでやめたいと思ったら止められるとか頭大日本帝国か

私が言いたいのは「最強」は「無敵」とイコールでもなければ

「未来永劫最強」でもないということです。近年のAIの発展は

未来予測をより困難にしたし、中国が仮に人口約14億の内の

4億程を捨て駒にする前提で作戦立ててきたらアメリカは

100%勝利できると言えますかということです。

台湾侵攻は、空と海の戦いなので、陸伝いに移動できるウクライナ侵攻と違って、船舶輸送を潰せば、歩兵を何億用意しようと揃えても海は渡れないので、意味ないですよ。

同じ捨て駒とかの話なら、周辺諸国への備えを全部捨てて、台湾攻略に集中してきたらどうするんですか、くらいの想定の方がまだ検討する意味が出てくるでしょう。

「台湾戦争だけでなく、その後アメリカと全面戦争になることすら想定して作戦を立てたら」という意味です。何も数年先くらいの近い未来ではなく、10年単位で準備してから行動を起こすことを想定していました。

逆に台湾戦争って局所的な小競り合いだけで終わると楽観視できるものなの?中国側は最悪アメリカと派手に戦う羽目になると想定するでしょ?

個人的には派手に戦うなら日本の領土がない事には話にならないし、そこまで日本もそうだが米国が入れ込めるのかねぇ。朝鮮戦争やベトナム戦争みたいなに策源地としての日本が攻撃されないって話にはならないんだし。

エスカレーションを考えると最低ラインは今のウクライナ支援レベルで終わるかなと思うんだよね。より突っ込んでも米軍は台湾に向かってくる中国の攻撃を防ぐのに力を貸すけど中国本土への攻撃はNGで中国が諦めるまで付き合う感じだと思う。

中国自身が侵攻したわけじゃ無いけど朝鮮戦争でもベトナム戦争でも支援していた中国本土への直接攻撃は全く無かったと思うし(朝鮮戦争時のマッカーサーの核オプションは非採用)、局所的に終わらせないと収拾が付かなくなる可能性の方が高くないかな。

>「最強」は「無敵」とイコールでもなければ「未来永劫最強」でもない

それは全く否定しませんが、それに反する事を誰かが書いてますか?

そもそも「最強」すら誰も書いてない様に見えるのですが。

「最終的に国が全部決める専制国家には無い強さですね。」を

アメリカ>>超えられない壁>>中国やロシア

という意味で解釈しました。

完全な誤読ですね。

それは「アメリカの強さ」と書いてあるでしょう?

先制国家には「アメリカの強さ」はなくとも別の「先制国家ならではの強さ」がある訳です。

「国民全てが反対しても戦い続けられる強さ」とか「経済ガン無視して戦費にぶっ込める強さ」とか。

決して羨ましくはないけど敵に回せば間違いなく厄介な「強さ」ですよ。

それらが本当に「強さ」かどうかは戦ってみなければわからないということです。

「強さかどうか」と「最強≠無敵」「最強≠未来永劫無敵」はまた別の話ですし、そもそも「国家としての強さ」と「軍の優劣」は全く別の話でしょう。

軍は間違いなく強かったソ連は国(連邦ですが)としてはあっけなく崩壊しましたし。

>人口約14億の内の4億程を捨て駒にする前提で作戦立ててきたら

中国人だって馬鹿じゃないから、流石にソレをしたら王朝転覆間違い無しでしょう

仮にアメリカに勝てたところで、習主席の首は飛びますね

王朝って何ですか?中国国家主席は北朝鮮みたいな事実上の世襲制でしたっけ?

15年以上も独裁政権が続くようなら、それも可能になってくるでしょうな。

毛沢東「お、そうだな^^」

ご子息は早々に朝鮮戦争で亡くなられたそうで。

ご愁傷さまです。

子供7人全員死んだの?

はて、突然乱入してきた毛沢東氏にご長男への弔意を表しただけです。

4億を犠牲にする前提の全面戦争って、核戦争しかあり得なくないですか……?

核の撃ち合いならほぼ確実にアメリカが勝利すると思います。

逆に核以外での戦いならやっぱり中国はアメリカ海軍を撃滅した上で、北米まで4億人以上の兵員を輸送しないと数の利を生かせない気がしますね。

上の方で十年単位で準備する前提と書きました。中国だって

アメリカがとても強いことくらい百も承知なので、やるとすれば

ロシアの準備不足を教訓にミサイルやドローンや航空戦力などを

これでもかってくらい用意してから行動を起こすと思います。

加えて(コロナが武漢研究所由来なのだとしたら)スーパー強化版コロナを事前にばらまいてアメリカ全土の健康状態をガタガタにしておくとかもやりそうですよね。

どうも想像の上に想像を重ねている話のようですが、根幹になっている「4億の犠牲によりこういうことが可能だ、だからアメリカに勝てる」ということすら示されていませんから、まあなんでも言えますよね、としか。

あと中国がこれでもか! と全面戦争の準備をしているのに、アメリカが10年ぼけっとしてる想定なんでしょうか? それはもう現段階での現実からもかけ離れた話ですよね。

私は大本の投稿にアメリカが中国に勝利確定みたいな匂いを感じたからそれは本当にそうなのかと言いたいだけです。

私も、仮に今この瞬間戦い始めたら十中八九アメリカが勝つだろうとは思いますよ?ですが、台湾進攻をいつやるかは中国側の判断次第なわけで、今後の軍拡競争の趨勢によっては武力が逆転することは十分あり得るから楽観視できないと言いたいのです。

「アメリカが10年ぼけっとしてる想定なんでしょうか?」と言われましても、兵器工場を稼働させるには自動化が進んだ現代でもそれなりに人で手が必要な訳で、単純な製造速度で言えばマンパワーで5倍程度いる中国が有利で、時間をかければかける程弾薬の備蓄量に差がついていくように思えるのは私が不見識だからでしょうか?

なるほど。

相手が言ってもいない事に勝手に読み変えて反論するいわゆる「藁人形論法」に見えますね。

一対一で一時的に相手を言い負かす事だけが目的なら強力な手法ですが生産性はないし、多くの場合こうやって話が発散して収拾つかなくなるのでオススメできません。

こういう多数の人間が見てて参加可能な場では特に。

そうですか、匂いを感じ取ったんですね。それは気付きませんでした。

確かに、素足で太平洋を横断できるスーパー強化版カンフーソルジャーが6億人くらい量産されるかも知れないですよね。可能性がゼロとは誰にも言えません。

蛇足ながら、マンパワーで5倍だから兵器の製造速度で勝つというのは、ちょっと不見識だとは思います。(もちろん可能性は否定しません)

>マンパワーで5倍だから兵器の製造速度で勝つというのは、ちょっと不見識だとは思います。

「ロシアの弾薬が中々尽きないのは(元々のストックも多いが)、軍需工場に動員できる人数が多かったから」という要素は無視できないかと。イランや北朝鮮からの輸入もありますけど、それも結局はその国のマンパワーを借りているからです。あと、海を渡ることについては海兵隊とか空挺作戦って知ってますか?

お、管理人さんかな?

プーチン並みの粘着気質だな。

いい加減に止めてくれると有難い。

働き盛り4億人を失えば、中国は間違いなく崩壊するので、あまり意味のある前提とは思えませんけどね

13億人が突撃してきたらどうか?と同じ仮定です

中国は、日本なんか目じゃない勢いで少子高齢化が進む韓国、をも遥かに凌駕する勢いで少子高齢化が進んでいます

27年時点で中国の20~60歳の人口は男女合わせて8億人程度です。20~60歳の男女の半数を捨て駒にするってwww さらに言えば捨て駒=戦闘要員(戦闘に参加しない捨て駒ってあるんでしょうか)と考えて支援要員まで含めると赤ん坊から老衰者まで全中国人が軍務に服することになるんですけど、、、ウイグルやチベットの赤ん坊やお年寄りもアメリカと戦う未来は来てほしくないですね!

>実際に戦ってみないことには軍の優劣は分からんでしょ?

そうだとしても、アメリカ軍の戦訓を学び取り入れ変革させる柔軟性とスピードに関しては、世界随一であるという評価を疑う気にはなれないな。

ステルス爆撃機を何機配備したみたいな話より、余程米国の底力を感じさせる話だ…。

やってみないと解らない事は多いかもしれないが、それでもベットするなら、官僚が支配し実戦からのフィードバックも比較的乏しいPLAより、100戦錬磨の米軍の方だね…

>実際に戦ってみないことには軍の優劣は分からんでしょ?

>戦というものは、計画通りにいかない。意外裡な事が勝利に繋がっていく。したがって、諸君の考えている事は机上の空論とまでは言わないとしても、あくまでも、その意外裡の要素というものをば、考慮したものではないのであります。

お仲間かな

いえ、私が言っているのは想定外のミラクルとかではなく、

単純で原始的な『数の力』を軽視し過ぎではないかと…。

専制国家では起業家が成功すると独裁者がシットしちゃって潰しにかかるからなぁ

民間企業の技術力と発想の自由さだけなら中国も悪くない

専制国家のまずさは失敗した時に修正が効かない事だと思うね

それは神話ですよ

生産の業界を見てたら分かりますが今も中国は現に発展して

中国企業の技術力と産業競争力は上がり続けてるし生産も拡大し続けてますからね

そもそも中国以上の言論統制独裁国家だったナチスドイツは当時世界最先端の技術力を持っていたし

【ツリーの一番下にぶら下がりたいのですが、慣れていないため、操作が合っているか不安ですが…】

私はコメント欄をスマホで閲覧してますので、久方の長細い画面表示、粘着応答に懐かしさを感じています。

本ツリーのレスバ状況下において、当方スマホ環境下を報告しますが、返信の往来で当方の画面表示上においては7文字改行となってしまいますので、スクロール動作だけが増え、見る気持ちが萎えてしまいます。

でも、私はその下の別の意見コメント(が)も見たいのです。

なので、ヒートアップしたらひと段落して、別ツリーとして応戦してもらいたい。

ウクライナの報告によれば概ね通信量と生存性は反比例すると言われる

司令部の通信量が多いほどに生存性が低下する

ドローンやネットワーク中心の時代だからこそ、通信ありきだが通信すると生存性が低下するという矛盾

ジョン・ボイド大佐のOODAループの実施に掛かってきますね。

ISRで集めた情報は米軍はGCCS等で統合されるので、システムより認識力の拡大とアクションに関わる攻撃手段に重点が入りそうです。

CSISのレポート含め既存技術の活用を指摘してるのはしっかりしたレポートだと思います。

いくら派手な正面装備を揃えたところでハイテンポで進む戦いに対応した戦場認識力と阻害する能力が足りなければ「敵に標的を提供するだけ」だ。

今回のウクライナ侵攻でこれは本当に思いしらされた。

ミリオタでも、大半が通信や偵察を軽視しているもんな。

かくいう、自分自身も。

実際ウクライナ戦争が始まってからもこのサイトで「MALEドローン(TB2とか)とりあえず買って運用してみるくらいは早急にやるべきだ」派と「日本じゃMALEドローンなんて大して使えないから意味ない」派で意見別れてたしなぁ

結果は自衛隊が取り敢えず買って試す、陸海空でドローン戦力を急いで構築するという方向になりそれ以降こういう話出なくなったよね…

戦場での情報収集能力の拡張を軽視していたとまでは言わないけど、やっぱり動きが鈍いってのは否定できないよね

米空軍内部でも、リーパークラスのドローンは対中戦において無用論と有用論に別れている

コックピットはなくとも整備要員やパイロットは必要なのでよほどの有用性が無ければ廃棄も一つの候補になる

そういうのは過去散々話して知った上での話ですね

例としてMALEドローン挙げましたが導入検討してるのはそれだけじゃないですし、それらの検討・試験導入はウクライナ戦争前でもやれたけどやってこなかったのが本邦なわけで、それをもって「鈍い」って言ってるわけです

ちなみにそのリーパー、シーガーディアンを海保より後に海自が試験導入してますよね

これって現在中露海軍艦艇の監視にDDHや支援艦まで引っ張り出して疲弊しているのを哨戒艦導入して軽減しようとしてるのと同じだと思います

対中戦役で無用でも平時の船舶監視にP-1哨戒機の使わなくて済むならP-1の訓練密度向上と整備負荷が下がり、結果として対中戦役時の稼働率が上がるわけです

こういう点含めて「不要」と断じるのはそれもありだとは思いますが…自分は有用だと思っています

整備員・パイロットが要る/要らないだけに単純化して考えたら評価がおかしくなりますよ。

哨戒や監視の様な長時間継続して行う任務において、パイロットが自由に交代できる事はとても大きなメリットです。

有人機でこれをやろうと思えば最低でも複座化、要求される時間によっては与圧キャビンを備え、食事や排泄、なんなら仮眠が取れる様な設備まで必要になります。実際P-3Cはそうなってますし。

そして与圧キャビンや水回りは機体重量・容積・生産コストや整備を含む運用コストに桁が一つ二つ違うくらい大きな影響を与えます。

当然できる事は有人機と比べれば限られますが(例えば機器トラブルへの飛行中の対応なんかは無人機では難しいでしょう)、その辺は機能の冗長化や単純な機数の増加などで対処すればいいでしょう。コストの桁が違うなら10機投入してもまだお釣りが来る訳ですからね。

不要論の多くは「クラスの見直し」論であって無人機不要論ではないのでは?

そもそも自衛隊の場合、航空正面装備でさえ共食い整備で可動率低下に甘んじていたのは防衛予算の不足が原因でした。UAVについては一部の重視案件を除き情報収集レベルの研究予算しか確保できない状態だったのは想像に難くないところです。研究開発の動きが鈍かったのは止むを得ない部分もあります。

対象戦での無人機の存在価値が強く認識されるようになったのはナゴルノ・カラバフ紛争以降で、今次ウクライナ戦争で今後の必須要素になると確認された感があります。国家防衛戦略の策定と防衛予算倍増を根拠に、やっと本格的に取り組める基盤が構築されたと言えるのかと。

あくまでも数的に優位とまでは行かないが、ある程度数が揃っていればという前提だろう。

数が揃わないとそのそも対処ができない。

アメリカも予算の関係で数が揃ってない。

台湾問題には主に既存技術をというのは同意ですね。

新技術で急げば間に合いそうなのは、瞬間的な投射力強化が狙えるラピッドドラゴンや近接防空として短距離防空レーザーぐらいかな。

他は手堅く基地の防空性能を強化しつつ、全体の質的向上と量的向上の乗数で最大値を目指すべきでしょうね。

あとイスラエルと共同開発してるはずのF-35用ステルス増槽(CFT?)とかですかね。

グアムから出て交戦して日台に降りて補給、を空中給油に頼らずに余裕を持って出来るとかなり作戦の幅が広がるかと。

実際に中国が台湾に対し武力統一をしかければ経済的に失うものが遥かに大きくなるだろう

それを天秤にかけて考慮するのだろうけれど指導部がどう考えるかだな

侵攻時には台湾の至宝と呼ばれている半導体製造工場が狙いとなります。TSMCの工場が占領されるならあらゆる手段を持って破壊するべきです。

半導体工場はM7程度なら耐えるくらいには頑丈なため、かなり強引な手段が台湾有事では取られるかもしれないです。

申し訳ございません、Kuさんへの返信内容になります。

>習主席が台湾侵攻を決断したという意味ではなく、2027年までに武力統一という選択肢を手に入れたいと考えているようだ。

習近平政権は2049年までに世界一流の軍隊を目指す方針だけど、アメリカは何を根拠に「2027年まで」と考えるのだろうか。

個人的には新しいアプローチや新しい調達に資金を投じて、「2027年以降の中国軍への対抗策」を考える必要があると思う。

アメリカは「2027年まで」を強調しているけど、2027年を過ぎたらアメリカが不利になるのかしら。

大丈夫です!民間企業の技術力と発想の自由さ、それを支える社会構造がありますから!

これは利益を追求しすぎて反対に非効率的になるなどマイナス面もありますが、最終的に

国が全部決める専制国家には無い強さですから!マンパワーがファイブスコアで劣っていても

兵器製造量は決して負けないし、兵士を何億人用意しようが、戦場で数の利を活かすためには

太平洋を生身で渡らないといけないからアメリカ本土には決して辿り着けないですよ!

中国人だって馬鹿じゃないから、多数の犠牲を出す前提の作戦は王朝が転覆して国家主席の首が

飛んでしまうので実行できない!長年かけて最新鋭の兵器をたくさん揃えようとしてもアメリカも

対抗して製造するから2027年だろうが2049年だろうが大丈夫!安心してね^^

若いなら自省を持って発言内容を省みてくださいませ。

望まれてる結果はずっと来ないし、最悪はもっと酷いのがやってきます。

はて?皆様から多数の素晴らしいご見識を教示いただき、自説を撤回したのですが?

記事もコメントも「アメリカ優位」ですから、きっとそれが正しい予測なんですよ。

言葉尻を寄せ集めて皮肉ってるだけですよね。

まともに会話する気がない事はよく分かりました。

残念です。

たしかに段々気取った言い回しがなくなって素が出てきたような

>2027年を過ぎたらアメリカが不利になるのかしら。

逆やろ…経済危機と少子化で、時間が立つほど中国の優位が無くなっていくのは明らかで、それに習近平が焦り行動を起こす可能性が最も高いと推測されるのが2027年という話で。

無論まだ決まった訳じゃないんだろうけど、関係者がここまで「27年」を強調するからには相応の根拠あるのかなと、怖くなるよね…

少子化は問題ですが中国は自動化・省人化を加速させていますし、2027年以降も経済成長する見込みなので、中国軍の予算は今後も増え続けて戦力は強化される可能性が高いです。

焦って行動を起こして負けたら習近平政権だけでなく中国共産党も崩壊しますので、中国としてはまだ発展途上の軍隊を使って行動を起こす理由がありません。

アメリカは「2027年まで」という時期に拘っているので、2027年以降になったらアメリカにとって不都合なのか?と思った次第です。

>少子化は問題ですが中国は自動化・省人化を加速させていますし

それはマーケットの縮小の解決策にはならないね。

>2027年以降も経済成長する見込みなので

少子化とデカップリングによる外需の喪失に加え、バブル崩壊後に日本が処理に10年かかった不良債権、その10倍以上の規模を抱える中国が、今後も成長を維持出来る見込みは無いと、ノーベル経済学者も太鼓判押してます。それでも軍拡強行するかもしれないですが、待ってるのはソ連式経済破綻コースですな

ノーベル経済学者、ね

経済学説史を学んだことがある者からするとふふっと笑ってしまう

そりゃそうでしょうね

ノーベル経済学賞を貰える経済学者は

規制介入のない自由な市場は常に経済資源を最適配分する、が信条の市場原理主義の新古典派かその派生ばっかりで

彼らにはそもそも国家と企業が一体となって発展する中国経済の成長を説明できる理論がないですから

現状を見ていると「焦って行動を起こしたら負けだから(やらない)」論には頷けないですね。

実際に「焦らずもう少しこっそり事を進めればよかった」事を強引に進めて警戒・反発・制裁を招いてるのが現政権な訳で。

正直以前の路線で2049年まで継続されてたら本気で色んな面で米中逆転もあり得たんじゃないでしょうか。

たった30年我慢できなかったのを「自分個人の(健康・政治)寿命がそこまで持たないから」だと仮定すれば「焦る必要がない」論は根底から崩壊しますよね。

匿名11号さん曰く「15年以上の独裁政権を維持できれば世襲の王朝化も可能になってくる」そうなので、習近平の寿命が尽きる前に子が地位と計画を継承することでその問題は解決しますよ(・∀・)

「我が子が地位を継ぐ」事で満足しない権力者もいるので世襲は解決策になりません。

しかし不老不死が(少なくとも現在の技術では)不可能である以上、

「我が子が地位を継ぐ」以上の満足って無くないですか?

「全世界の征服」とかは流石に現実的じゃないでしょう?

あと、↑の方で皮肉ってすみませんでした(貴方の指摘を読んで冷静になりました)。

客観的には全くその通りです。

ですが「主観に捉われた個人」は「自分ができるだけ若い内にできる限りの成果を得ようとする」可能性があり、なんなら「俺の目が黒い内になんとしても○○だけは獲る(後のことはしらん)」なんて極端な選択もあり得るでしょう。

だから「焦って負けたら政権だけでなく党も崩壊するから行動を起こすことはない」には頷けません、と。

「トップが暴走しても国益に反してれば国や党が国民が止めるだろう」というのは民主主義国家的な発想でしかなく、

先制国家ではそうじゃない、というのは西の方で現在進行形で立証されてる事実ですしね。

外交政策はともかく経済政策は以前のままでは上手く行かない段階にまで来てましたからね

単純に生産要素投入を増やせば経済成長できる段階はもう過ぎてるので

中国共産党の内情に詳しい中国専門家の遠藤誉氏なんかは27年までに中国が台湾を攻撃するじゃなく

27年までに中国が台湾を攻撃“してほしい”だと喝破してますね

アメリカはなんとしても覇権国の地位を守りたいから中国が強くなりすぎる前に国際的に孤立させて発展を阻止したいと

いつからこのサイトは、共産主義の五毛党の巣窟になったんだ

戦というものは、計画通りにいかない。意外裡な事が勝利に繋がっていく。したがって、諸君の考えている事は机上の空論とまでは言わないとしても、あくまでも、その意外裡の要素というものをば、考慮したものではないのであります。

( `ー´)ノ