ブラジルのEmbraerとシンガポールのST Engineeringは15日「南米地域とアジア太平洋地域で合弁事業を検討することで合意した」と発表、この戦略的パートナーシップは防衛分野で互いの能力や強みを活用して「新たな成長の機会」を作り出すことにある。

参考:Embraer Defense & Security and ST Engineering to boost cooperation across APAC and South America

アジア太平洋地域におけるC-390事業協力と南米地域におけるST Engineeringの主要事業支援

EmbraerとST Engineeringは15日「南米地域とアジア太平洋地域で合弁事業を検討することで合意した」と発表、この戦略的パートナーシップは「アジア太平洋地域におけるEmbraerのC-390事業協力」と「南米地域におけるST Engineeringの主要事業への支援」が含まれている。

出典:Bundesministerium für Landesverteidigung

要するにシンガポールに拠点を置くST Engineeringはアジア太平洋地域におけるC-390のエンジニアリング、メンテナンス、サポート等で協力し、ブラジルに拠点を置くEmbraerは南米地域におけるST Engineeringの主要事業=レーダー、陸上装備、C4ISTAR、国境警備、シミュレーション、先進的な生産技術等を支援すると意味で、両社は防衛分野で互いの能力や強みを活用して「新たな成長の機会」を作り出すことを狙っているのだろう。

米国の武器輸出政策は「軍事力を背景にした安全保障の担保」という特殊性があるため強烈に立場が強いが、米国以外の国は第三国の安全保障を担保する軍事力も戦略も持ち合わせていないため、売り手と買い手ではなく双方が利益を分け合う形、技術移転や現地生産をテコに生産を拡大させてエコシステムを充実させる、顧客と輸出拡大で協力するといった政策をとならない限り、競争の激しい海外市場で生き残るのは難しい状況だ。

出典:EDGE FincantieriとEDGEの提携

海外では企業主導でビジネスベースの戦略的パートナーシップが積極的に行われており、装備品やサービスを売り込む地域の主要企業と協力するのも日常的な風景で、防衛装備品ビジネスで「誰と手を組むのか」という枠組みの話題から最も縁遠いのが日本企業だろう。

日本政府が検討していた防衛装備移転3原則の運用指針改正案は「戦闘機のみ」が輸出対象となっているため、今後も日本企業が独自に売り込めるのは非殺傷装備のみになる可能性が高い。

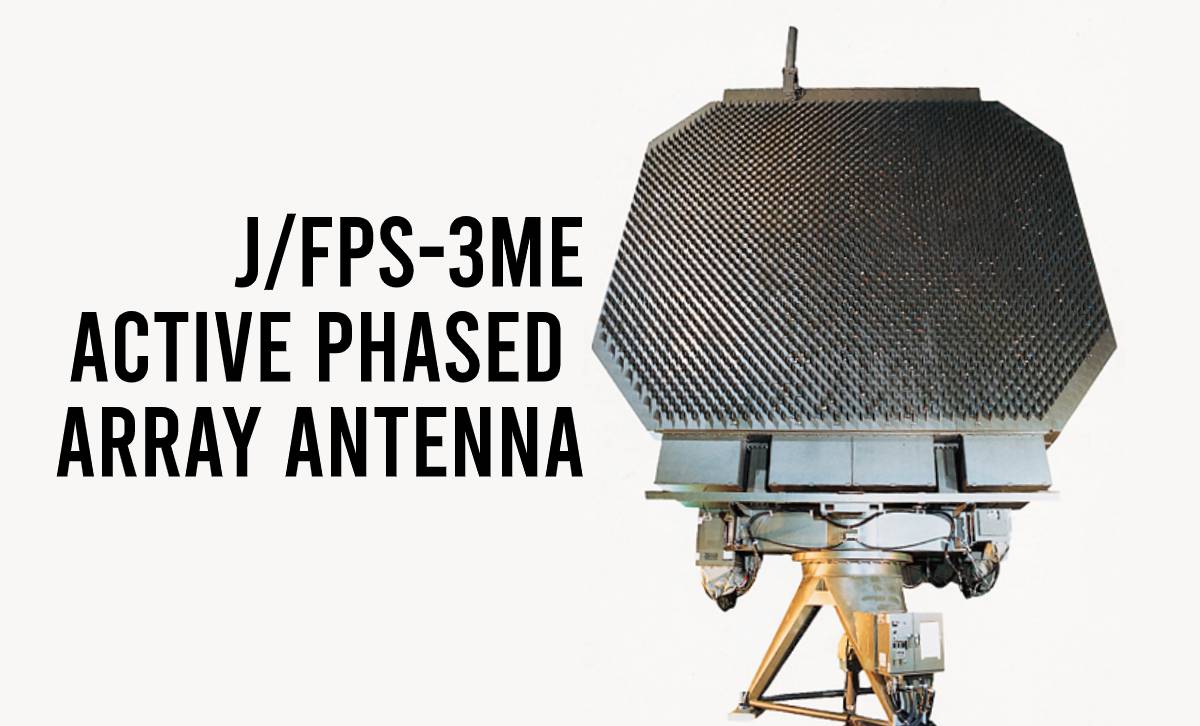

出典:J/FPS-3警戒監視レーダー

因みにMENA地域の防衛市場分析を行うTactical Reportは2022年「日本企業が複数の中東諸国にレーダーや電子戦システムを売り込んでいる」と何度も報告していたが、この動きは完全に観測されなくなってしまった。

関連記事:C-390が売れる理由、整備権限、技術移転、サプライチェーンへの参加

関連記事:躍進が著しいEDGE、精密誘導兵器、艦艇、レーダー分野でも海外進出

関連記事:韓国と英国が潜水艦の海外輸出で協力、狙いはポーランドとカナダの入札

関連記事:スウェーデンとオランダが潜水艦輸出で協力、カナダ海軍にC-71を提案

関連記事:エジプトがそうりゅう型潜水艦に関心、調査団が神戸を訪れ潜水艦を視察か

関連記事:輸送機戦力の近代化を進めるエジプト軍、日本とC-2調達を協議中か

関連記事:三菱電機がエジプトとレーダー輸出について協議中、ネックは米国の承認か

関連記事:エジプトとクウェートの防空レーダー需要、日本企業が売り込み中か

※アイキャッチ画像の出典:Embraer

エンブラエルは、旅客機を頑張っているイメージはありますが、軍用機も頑張っていますね。

海外市場で、提携によるWinWinの関係を作って、マーケティングを上手に行おうとしている所が興味深いです。

ウクライナ戦争により、アメリカの経済制裁に警戒する国は増えたでしょうから、非アメリカ製の需要はかなりあるのではないでしょうか。

日本は何時まで殿様商売をしていられるのだろう。

売れていないので「殿様商売」にもなっていない気もします

GCAPは「一応」輸出出来るようになりましたけど、輸出反対派は「世界中にGCAPがバラまかれて、世界の子供を虐殺する」

みたいな、政府以上に日本の兵器輸出が「大成功」すると勘違いしてるし、

輸出したい政府も、反対したい人達も、どっちも現実が見えていないな、と思いますね

私も見えているか分かりませんが…

殿様商売というより自主規制では。

日本の戦闘機輸出って部品だけでは無く完成機の輸出も有り得るのかな?

日本近隣で高価なステルス機を購入出来そうなのってオーストラリアぐらいしか無さそうですし、ヨーロッパ方面は導入するなら共同開発国のイギリスやフランスから購入すると思うけどどうなんでしょうね?

あくまでベース機体を共同開発して、そこから各国に適した形へアップデートするってのが大本だったと思うけど、そのベース部分の担当した割合は、どこが販売しても貰うようになるんじゃないかな

元々国家の産業政策による国策企業だったTSMCやエンブラエルが軍需でも民需でも最先端の世界的競争力を持った大企業になったのに

アメリカが誇る市場任せのボーイングは税金に依存するモラルハザード企業になったのは皮肉だなぁ

これが自由市場主義の末路なら中国は絶対経済の自由化なんてしないだろうな

日本の場合高額商談で発生するオフセット政策の裏側面を野党に追及されずにこなせられるのかですよね。

政官財汚職の構造と裏表の関係なだけに。

エンブラエルの機体ってトラブル多いイメージであまり良い印象ないんだよね

ボンバルディアもですがね。

ならパワーパックやタービンエンジンで・・・と思ってもMTUやロールスロイスが居るし、電子機器でもタレスやレオナルドにハネウェルなどが居て、そこらからシェアを奪う気で行かないとダメなのよね。人権問題でSUBARUにフィリピンからヘリのオファーが来たのは良いことだけど、喜ばしいとは素直に言えないなぁ。

(輸出しないといけない経済構造とはいえ)韓国のように既存のシェアを奪わんと果敢に売り込みをかけれるようになるには法的にも実績的にも時間がまだまだ掛かりそうだな。