米Air Force Magazineは米空軍の次世代戦闘機について「F-22よりも大型で幅広い帯域に効果的なステルス能力を備えたものなる」と述べており、有人機はAESAレーダーを搭載しない可能性もあるらしい。

参考:Piecing Together the NGAD Puzzle

米空軍は「変化を加速せよ、さもなければ負ける」というブラウン参謀総長の主張を実現させるつもりなのだろう

米空軍は2030年までに第5世代戦闘機「F-22」の技術的優勢性が失われ交戦空域での生存が困難になると予測しており、後継機となる次期戦闘機(Next-Generation Air Dominance/NGAD)の開発を進めているが、プログラム自体が極秘扱いのためNGADに関する情報は非常に限らている。

出典:U.S. Air Force photo by Senior Airman Mary Begy

しかし開発予算を確保するため空軍は「NGADがどのようなものなのか」について情報を少しづつ明かし始めており、Air Force Magazineは有人機、複数種類の無人機、ミサイル、装備品、ネットワーク技術などで構成されたNGADファミリーシステムの有人プラットフォーム(便宜上NGADと呼称)の予想を公開、あくまで限られた情報に基づいた予想なので大雑把なものだが非常に興味深い。

Air Force MagazineはNGADについて「最低でもF-22と同等の高度と速度で飛行することが可能だが、空中での機動性ではなく空中給油機に頼らない航続距離を追求した設計になる可能性(大きな主翼と大きな内部燃料タンクを備えるという意味)が高くウェポンベイの容量増と相まってF-22よりも大型化するだろう。NGADのレーダー反射断面積はBB弾並で特定の帯域に対して最適化されたステルスではなく幅広い帯域に効果的なステルスになる」と予想。

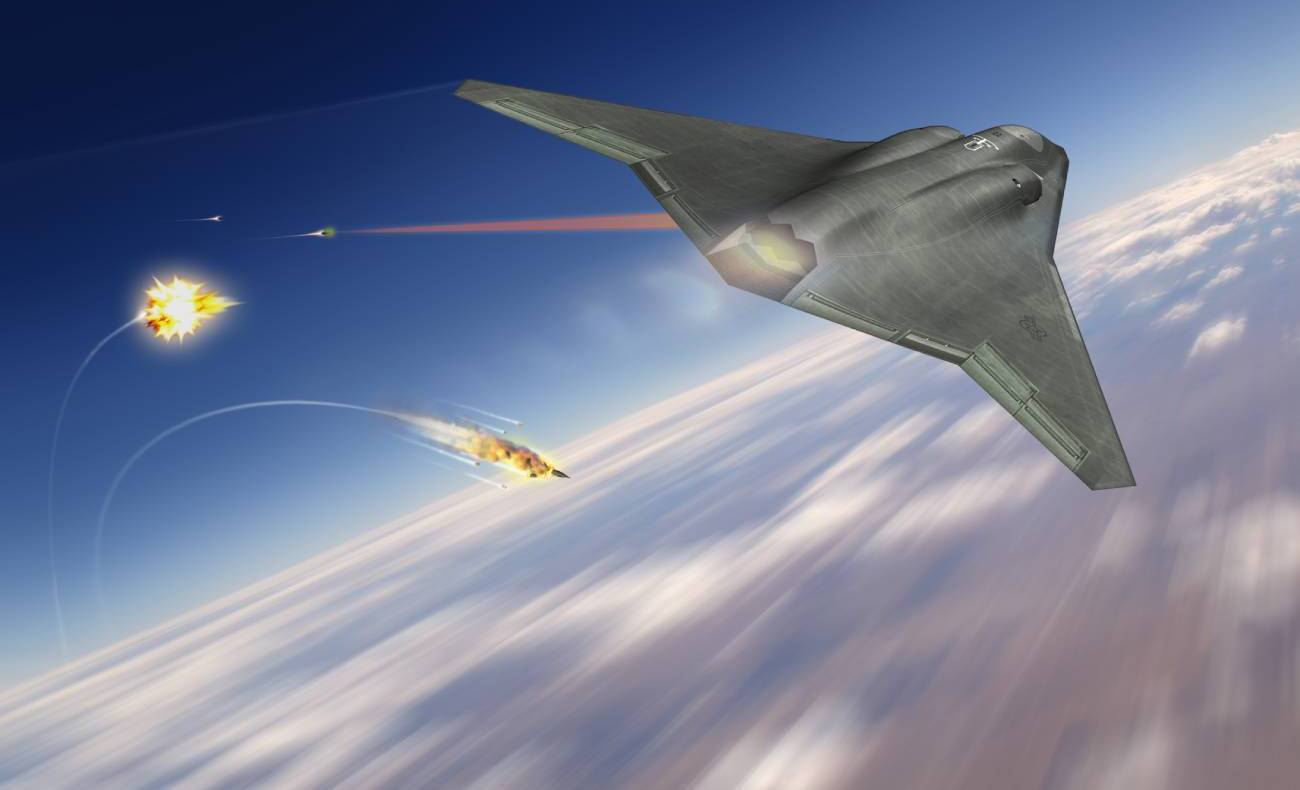

出典:U.S. Air Force 米空軍の公式な文書に登場したNext Generation Air Dominanceのコンセプトアート

センサーに関しては「NGADのセンサーはIRSTのみになり、AESAレーダーは随伴する無人機に搭載する形になるかもしれない」と指摘しており、エンジンに関しては45,000ポンド以上の推力と低燃費を実現させたアダプティブエンジンを採用して「排気熱の低シグネチャー化を追求するだろう」と述べている。

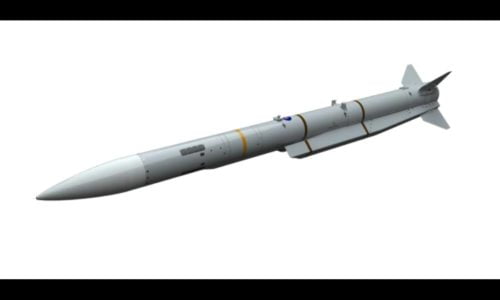

NGADが使用する空対空ミサイルについては「ロッキード・マーティンが開発中のAIM-260 Joint Advanced Tactical Missile(JATM)を使用することになるだろう。JATMは赤外線とミリ波レーダーの両方を備えたマルチシーカーを搭載している」と指摘しているが、レイセオンが開発中の新型空対空ミサイル「Peregrine(AIM-120の半分のサイズ)」やボーイングが開発中の長射程空対空ミサイル「LRAAM(キルビークルと呼ばれる本体と加速ブースターの2段構成)」も統合される可能性があるらしい。

出典:raytheon 新型空対空ミサイル Peregrine(ペレグリン)

他にもNGADは既存の戦闘機とは概念が異なるので「F-22とNGADを1対1で交換しないだろう=NGADと無人機で構成された戦闘形態はF-22数機分の能力を備えるという意味」と予測しているが、NGADの概念で最も特筆すべき点は戦闘機のライフサイクルコストに占める「開発・調達」と「運用・維持」の割合を逆転させる点だろう。

簡単に説明すると戦闘機の開発・調達コストはライフサイクルコストの1/3に過ぎず、残りの2/3は運用・維持コストだ。

例えば100億円の戦闘機を導入するとライフサイクルコストに占める運用・維持コストは「200億円」という意味で、戦闘機を20年も30年も使用するため大金を投じてアップグレードを実施しても新技術を受け入れる余地には限界があり、機体が古くなればなるほど使用されているスペアパーツの入手性は悪化して維持コストが高騰(製造から15年経過すると機体の維持コストは毎年3%~7%上昇)するため「アップグレードを行うこと無く10年程度で新型機に更新したほうが有益だ」と米空軍は考えている。

出典:Northrop Grumman NGAD

これを実現するには長期化している戦闘機の開発サイクルを圧倒的に短縮する必要があり、米空軍はデジタルエンジニアリング、アジャイルソフトウェア、オープン・アーキテクチャの3要素で構成されたデジタルトリニティ(新しい戦闘機の開発環境)への移行を進めている最中で、開発開始からたった4年(実際にはもっと短期間かもしれない)でNGADのプロトタイプが空を飛んでいるのもデジタルトリニティの効果と言える。

デジタルトリニティ導入を主導した米空軍のウィル・ローパー次官補(現在は退官)は「もし通常の手法でNGADを開発していればプロトタイプの初飛行は2020年代後半になっていた」と述べており、この取り組みが成功すれば米空軍の戦闘機は○世代という概念(そもそもNGADは有人戦闘機単体で作動するように設計されていない可能性が高い)から外れたものになるはずだ。

因みにローパー次官補は「8年毎に新しい戦闘機を開発して調達、16年毎に新しい戦闘機と交換していくサイクルを採用すると開発コスト(25%増)と調達コスト(18%増)が増加するが、維持コスト(50%減)とアップグレードコスト(79%減)を大幅に削減することができるため、戦闘機のライフサイクルコスト全体で見ると新しい手法の方が「10%ほど費用を節約することが出来る」と述べており、米空軍は「変化を加速せよ、さもなければ負ける」というブラウン参謀総長の主張を実現させるつもりなのだろう。

出典:中国中央電視台のスクリーンショット

中国は驚異的な開発速度で米国の軍事技術に追いつこうとしているため、ブラウン参謀総長は「変化を加速できなければ中国に負ける」と訴えている。

関連記事:米空軍は次世代戦闘機の新しいプロトタイプを製造中、台湾での戦いにF-22は役に立たない

関連記事:次世代戦闘機をテスト中の米空軍、第6世代戦闘機の条件はデジタルトリニティ?

関連記事:米空軍が保有する戦闘機の在庫は過去最低水準、老朽化は過去最高水準

関連記事:ボーイングが長射程空対空ミサイル「LRAAM」を披露、加速ブースター付きの2段構成

関連記事:F-35のウェポンベイに12発?米国、新型空対空ミサイル「ペレグリン」開発を発表

関連記事:香港メディア、中国はJ-20を約200機配備する計画で推力変更ノズルを追加

関連記事:中国よりも先に第6世代戦闘機を手にれたい米空軍、議会に資金供給を訴える

関連記事:米空軍長官、次期戦闘機の調達コストについて「数億ドル」だと発言

関連記事:米空軍、次世代戦闘機NGADは太平洋向けと欧州向けでペイロードと航続距離が異なる

※アイキャッチ画像の出典:ロッキード・マーティン NGAD

| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |

b2の翼にf22のコックピットにYF23のエンジン合わせたような形をしてる

理想が上手くいけば大変素晴らしいものになる

ただ上手くいかない事の方がほとんど

アメリカがいままで培ってきた膨大な蓄積は果たして理想を現実の物にできるだろうか

この国のチャレンジ精神は本当に凄い

うまくいかないのがほとんどとは、最近を見ただけでちと酷すぎないかい

大局的に見れば失敗もまた技術的蓄積に含まれるから、次の成功の基礎になるはずだよ

問題は開発と現実との時間差をいかに埋めるか、そこね。

考えたら、開発費がいまほど肥大していなかったレシプロ時代、ジェット黎明期にはどんどん新型を投入して機体を更新していた

その精神に戻りたいのだろう

上手くいかない原因はきちんと実証(テスト)しなかったことが大きいと思う。

これをデジタルできちんとシミュレーションしているのか、あるいは部分的に実機でテストするのか、そこの所(部分検証)が肝になると思う。

そういう意味では、海自では試験艦あすかで実証するので新技術も確実性が高く安定していると思う。この辺りは考え方が国によって違うのかな?

おらワクワクすっぞ!

Ace Combat 04での主役機が未だ最強クラスの時代が終わって、最強アメリカ戦闘機がドンドン出て来る時代になるかもしれないなんて夢の様だぜ!

その基準で考えると昔の軍オタはもっと楽しい時代(調べるのは困難だけど)に生きてたんだよなぁ

いつ頃公開されるんでしょうね〜

>アップグレードを行うこと無く10年程度で新型機に更新したほうが有益だ

F-15系の話ですね。よく分かります。

昔のヴィンテージカーを大切に乗るより新車買うほうが安いということですね

有人機にレーダーが無いってぶっ飛んだ考えだ…

無人機とのデータリンクが絶対に切れないという物凄い自信を感じる

まあ、あくまでも Air Force Magazine の予想でしかありませんから、懐疑的に見ておいた方が良いかと。

>「変化を加速せよ、さもなければ負ける」

この考えは立派なんだけど、必ずしも正しくないところがね。

アメリカさんはズムウォルトみたいなの、たくさん作っては無駄金使っているじゃん。

挙げ句、結局は以前の兵器を再生産とか・・・、

間違ってないよ。

「変化を加速すれば勝てる」とは言ってないからw

バッシングや議会の圧力があるとはいえ、失敗できる土壌と予算はうらやましいですね

翻って日本は盛大なやらかしこそ無いけども、常にマスコミに睨まれ続け、失敗すれば次が無いプレッシャーに晒されてるのが何とも…

チャレンジしなければ失敗もしないけれど

んー、マスコミに睨まれ続けるのは悪い事ではないような。

むしろ失敗に対して誰も責任を取らないからいつまでも良くならないんだと思う。

失敗しても責任とる必要なくね?

そこが挑戦できる土壌があるかないかって所なのでは。

勿論、現実離れしすぎる物を造ったり、特定の企業、人物への利益供与を目的とする事業は簡便だけど、多少の冒険は責任なんて感じる必要ないと思うな。

その辺の監視は必要。

でも睨む必要は無いよ。

すごいな、と思うけど大丈夫かな、とも思う。ネットワーク能力は戦闘機の「強味」でなくてもはや「生命線」であり「命綱」になるこということか。戦闘機からレーダーを取っ払うともなると他システムへの依存性があまりにも強すぎないか、という気になるんだが・・・。これも変化についていけてない思考なのかな。

例えば2030年代、敵の戦闘機やUCAVがF-22と同等かそれ以上のステルス性を当たり前に備えてる様な時代になったら、

レーダーはIRST以下の探知能力しかないくせに被発見リスク源にはなる…なんて可能性もあるとは思う。

もし次期戦闘機が失敗したら、米軍が更新するお下がりでももらうか。

その場合、米軍向けのサポートが切れた機体を運用する事になるので、

今米軍が維持費が高いと言っている現行機以上に維持費が高くなるのでは…?

テンペストの方が現実的か。

今後、F-35みたいな共同開発によって安く手に入る機体は出るのかね?

NGADは米国だけのものだし。

ライフサイクルコストの削減以外にも、生産ラインの平時におけるキャパシティを従来より拡充できるから、結果として戦時の増産余地が高い水準で安定するっつうメリットもありそう

万が一中国やロシアと長期戦になった場合アメリカ本土を戦略的縦深を取れる後方とした上で前線に必要な装備品を供給する可能性は十分にあるわけで、ロジ面での継戦能力拡大っつう恩恵もあるのかなー、と

登場から型落ちまでが家電のスピード

ところで、在日米軍基地には配備されると思いますか?

(漠然とですが、機密の塊で暫くはないのかなーと考えています。)

機密の塊のF22数機分ですからないでしょうね。古くなればあると思いますが

具体的には三沢と嘉手納ですか、

中国との緊張改善は見込めないから、そうなると予想しています、最前線ですもん

どうだろう。

確立済みの技術を使って手早く開発して、改修せずに20年足らずの運用…というコンセプトからするとF-22やF-35ほどガッチガチにはしない気がする。

遅くとも8年後に開発された新型が戦力化できたら、先代は日本含む在外基地にも必要に応じて回ってくるんじゃないかなぁ。

皆さま返信ありがとうございます。

どのコメント分かりやすく納得できました。

随伴機はスクランブルなどの空対空任務の場合、1機あたり何機付けるつもりなんだろうか。無人機が全て落とされたら敵を発見できずに逃げ帰るしかない、なんて事態にならないようには既に考えているとは思うが。

アメリカ空軍が「これからは〇〇の時代だから」とか「コスト削減でウハウハ」って言うと、どうしてもF-4ファントムやF-111を思い出すんだよな。F-111はマクナマラの押し付けらしいけど

流石に随伴機だけじゃなくて、管制機や艦船、衛星とかともリンクすると思います。

もしくはそういったスクランブルはF-35とかの旧式機にあてがわれるとか。

有人機と無人機がチームを組むなら、危険の高い索敵や射撃を、無人機が担当するのは合理的。

有人機はあくまで、無人機の司令塔など危険の低い任務を担うことになるわけで、

ステルスなのだから、レーダー使う機会は低いよね。

これが次世代の戦闘機コンセプトって感じで納得できる。

むしろ、F-3戦闘機のコンセプトは、既存概念の延長のようで違和感を感じる。

そりゃ出来たらやりたいでしょう10年以上前のi3Fighterのコンセプトでも相手捕捉してるのは無人機だし

F-3では索敵や射撃は無人機も行いますよ。

ただ、技術動向等から当分は、随伴機ができる戦闘行動は人間の操縦より劣ると考えます。

仮に有人機編隊の一部を随伴機に置き換えても、戦術がそのままでは弱体化するだけです。

よって随伴機の価値とは大きく分類すると

・損耗(過酷環境)を許容する戦術/作戦が実行可能

・一部任務の代替で、有人機を他に有効活用できる

と考えます。

なので、F-3有人機にも高性能センサーは求められると考えます。

※本邦の環境:広大な領域に比して基地数が少ない、ハイエンドな敵との空対空戦闘が主軸

※随伴機の課題:現状では有人機の補完に留まる、空対空戦闘に耐えうる無人機の実現、価格の増大は損耗許容性を減じる、安価で数を揃えても基地能力によって出撃数に制約(有人機とも競合)、F-Xにずっと随伴するのか?滞空性をどこまで妥協するか?、空対空戦闘に必要な機能/滞空性が与える補完度合いのトレードオフ/機体規模/価格等の総合的な検討

>ただ、技術動向等から当分は、随伴機ができる戦闘行動は人間の操縦より劣ると考えます。

>仮に有人機編隊の一部を随伴機に置き換えても、戦術がそのままでは弱体化するだけです。

この部分は、もう少し深堀りしたい点です。

ステルス戦闘機同士の戦闘であれば、空対空戦闘といっても、ミサイルを打ったら、反撃に備えて回避行動に移ると思っていますが、それなら、人間でもコンピューターでも変わらないのかなと。

ミサイルの発射も、友軍からもたらされた敵機の位置情報をもとに打ち込むと予想します。

そのような戦闘であれば、むしろ人間の判断が介するだけ時間がかかり、危険とも思われます。

>ステルス戦闘機同士の戦闘であれば、空対空戦闘といっても、ミサイルを打ったら、反撃に備えて回避行動に移ると思っていますが、それなら、人間でもコンピューターでも変わらないのかなと。

言うは易く行うは難しです。

もし本当に簡単なことなら、すでに実現できているはずですが、いまだに実現できていないことが難しさを物語っています。

彼我の状況を把握した上で優先順位付けをやって、順番に交戦していくことになると思われますが、これを実現するためのハードルはかなり高いです。

以下は、BVR戦術のどこが難しいのかを詳しく解説した記事からの引用です。

『そこで「空戦AIチャレンジ」のWebサイトを見ると、「機体に対して出力すべき行動判断」として、「進行方向の指示」「速度の指示」「射撃の有無と射撃対象の指示」を挙げている。

イージス艦が使用するSM-2に限らないが、艦載用の対空ミサイルは、発射機を目標の方向に指向してから撃つか、あるいは真上に向けて撃ち出した直後に目標に向けて急旋回する。ところが、航空機搭載用の対空ミサイルは基本的に、機体を敵機に指向してから発射する。

最近では、側方や後方にいる敵機に向けて撃てる格闘戦用の空対空ミサイルが増えている。だが、それをやればエネルギーと時間を余分に使う。視程外交戦では飛翔距離が長い分だけ、エネルギーの無駄遣いは避けたい。ミサイル発射前に自機を敵機に指向する方が望ましく、そこで機体の進行方向や速度をコントロールする要素が入ってくる。

また、Webサイトにも書かれていることだが、武器の射距離が短い視程内交戦と比較すると、武器の射距離が長い視程外交戦では、撃ってから結果が出るまでに時間を要する。すると、ミサイルを撃って結果が出るまでの間に、状況が変わってしまう可能性が高い。これも、戦術の組み立てに影響する要素となる。

そして、こちらが交戦を仕掛ければ、当然ながら敵も撃ち返してくる。敵機が撃ったミサイルがこちらに向けて飛んで来たら、回避行動をとらないと我が身が危ない。

かような事情から、同じ「空戦AI」でも、視程外交戦では“AlphaDogfight Trial”で課題にした視程内交戦とは違った難しさが出てくると思われる。そこで、どんなルールをどれだけ学習させて、「やっていいこと」と「やってはいけないこと」を覚えさせるにはどうするか。優先順位付けのロジックをどう組み立てるか。なかなかチャレンジングなイベントになりそうだ。』

引用元・リンク

>ミサイルの発射も、友軍からもたらされた敵機の位置情報をもとに打ち込むと予想します。

一見簡単そうに見えますが、それにはFCPの作成が必須です。

そして、よく戦闘機に搭載されているデータリンクであるLink16は数秒単位の更新レートのため、空対空でのFCPを作れません。

より高速なMADLを用いるF-35含め、在来機でこれを作成できる機体は無いです。

なるほど。引用含め、詳細なご説明ありがとうございます。

空対空戦闘について、もちろん実感が伴っていませんが、数秒単位の世界であり、

私の言っていることを実現するには、技術的ハードルがなお高いということですね。

ネットワークがカギになりそうに感じました。

量子暗号通信などの研究で一定の成果が出ることを期待します。

限られた環境内だと、AIの方が人間より勝る様ですね。

チェスや将棋でAIが人間を圧倒出来るのは、ルールに制約されて選択枠が限定され、その計算能力が活きてくるためと言われています。

空戦に関しても、2020年に行われたアルファ・ドッグファイト競技会のように、WVRのシミュレーションでベテランパイロットに対してAI側が5戦全勝した事例があります。

ただし何でもアリな現実の空戦だと、選択枠がありすぎて未だAIは人間に勝てない様です。

有人機が司令塔するのは、その選択枠を人が絞ることで、AIの能力を活かす手法でもあるのだろうと解釈しています。

>チェスや将棋でAIが人間を圧倒出来るのは、ルールに制約されて選択枠が限定され、その計算能力が活きてくるためと言われています。

揚げ足を取るようですが、計算能力の高さというのであれば、スパコンや量子コンピューターになろうかと。

現代のAIが、チェスや将棋で人間に勝っているのは、ボードゲームが非常に特殊な環境で、AI同士を戦わせることで、容易に巨大なビックデータを得られることが大きいです。

>ただし何でもアリな現実の空戦だと、選択枠がありすぎて未だAIは人間に勝てない様です。

>有人機が司令塔するのは、その選択枠を人が絞ることで、AIの能力を活かす手法でもあるのだろうと解釈しています。

そうですね。

敵味方を識別する人間の判断は必要になると思いますので、たとえば、偵察や射撃の代替などに限定するのが、AIの活用方法でしょうか。

「原点にして頂点」さんや自分が触れた「AlphaDogfight Trial」ですが、

行われたのは、F-16同士でのタイマンで、かつ古典的なドックファイトのシミュレーションです。

そこでベテランパイロットは、AIに完敗しています。

これは人対AIの対戦ですが、AI同士の対戦で経験値を稼ぐことも可能でしょうね。

恐らく上記と同様な条件下だと、実機でも人はAIに勝ち目は乏しいと予想しています。

理由は、人の情報処理に関する時間軸です。

NHKのヒューマニエンスという番組からの受け売りですが、人は約0.1秒間隔でその間に入力した情報を脳内で統合し、その結果を逐次海馬に送って情報処理しているとの事です。

この活動は、α波という10Hz前後の電気信号として現れている様です。

その情報処理の事が易いのは、個人的な解釈ですが、恐らく動画のフレームレートです。

監視カメラとかの5FPSの動画だと、同じ画像を二回ずつ処理することになるので、カクカクした動きと認識するのに対して、

TVとかの30FPSだと、3枚の絵を脳内で合成し「動きのある絵」として作り替えて認知するので、違和感も乏しくなるとの図式です。

余談が長くなりましたが、

人が約0.1秒間隔で情報処理するの対して、AIが同じ内容を例えば0.01秒とか十分短い時間で処理出来た場合、

競合するのがリアルタイム系の作業ならば、人に勝ち目は無いだろう、

そう考えた次第です。

空戦分野でも「タイマンでのガンファイト」は、人の情報処理の約0.1秒より十分短い時間でAIが処理可能な分野になってしまったのだろ、と言い換えても良いです。

勿論、現実の空戦は「タイマンでのガンファイト」で済む話しではなく、

他の枝でも語られている様に、処理内容が膨大な項目が多々あります。

それ故に、「AlphaDogfight Trial」の結果がそのまま実戦で反映される訳ではありません。

しかし一方で、条件を限定すればAIが人を凌駕出来ることも示唆している、とも言えると思います。

戦闘機の操縦をAIができるのであれば、人間はお荷物でしかないですよね。

人間は耐Gに制約があるため、速度や旋回にどうしても制約がでてしまいますから。

無人機は耐Gの制約が外れるので、無人機対有人機だと、無人機が相当有利と予想できますね。

「AlphaDogfight Trial」では、AI側がより高Gで機動しただけでなく、

「低空での高G戦闘機動」のような自滅リスクのある選択もAI側は行った様です。

というか、自爆防止のために禁止されている行為をAI側は積極的に利用して、人の思考面での死角を突いてきたとか。

そこら辺は、AI故の利点だとは思います。

ただし、何度も繰り返して申し訳ないのですが、現実は「タイマンで閉じた世界」とは異なります。

単なるタイマン戦闘ではなく、戦術要素を含んだものだと人の方が有利な様で、

その領域は人が担当した方が良いだろうと思っています。

ついでに一つ余談です。

2015年にモサ氏がAI絡みで面白い事を述べていました。

2015年「時点で日本が開発可能な戦闘機」について語られていた事ですが、

・F-2のFLCS技術を応用すると「キー入力だけで飛ばせる戦闘機」が可能

・パイロットは戦闘システムのオペレートに専念して、操縦は『電子の副操縦士』に任せることも出来る

・「クルーは操縦しなくても良い機体」を実現することは出来る

との事です。

ちなみに最後の「クルーは操縦しなくても良い機体」は、F-111がD型以降で目指し、当時のアビオニクスの信頼性と能力では無理だった内容だとか。

仮に今出来ないことも、技術の進歩によっては、状況が変わるみたいです。

ちなみに、既存のF-35やF-22などの第5世代戦闘機では、目標をロックオンしたりなどをする際にレーダーを使いますよ。

従来のIRSTは方探情報のみの取得であり、測距は不可能ですし、クラウド・シューティングも既存の戦闘機では実現できていません。

F-3ではFCP作成が可能になるため、IRSTなどでも三角測量によるパッシブ測距が可能になり、さらにはクラウド・シューティングも可能になります。

このように、F-3は空対空でのFCPを作成できる点が革新的です。

そもそも、将来的な空戦は、中距離ミサイルの発達により、見通し線以下の視界外の敵と交戦することが、当たり前になると予想します。

そのため、索敵と射撃を、同チームまたは同一機体で行うことに、疑問を感じます。

緊急時などであれば、あり得ると思いますが。

ロックオンなどの専門知識がないため、詳しくはわかりませんが、ミサイルを発射する機体でなければ、ロックオンできない物理的制約がありますか?

>そもそも、将来的な空戦は、中距離ミサイルの発達により、見通し線以下の視界外の敵と交戦することが、当たり前になると予想します。

この考えには同意できません。

一般的に高空で行われる空戦では、見通し線以下となると、かなりの長距離になりますからミサイルの射程外となるでしょう。

あとは、射撃データのやりとりが必要なために高速低遅延なデータリンクが必須になりますから、必然的にLOS通信になります。

他にも、ステルス性能の向上による探知距離の減少なども考えられるでしょう。

これらの理由から、「将来的な空戦は、中距離ミサイルの発達により、見通し線以下の視界外の敵と交戦することが、当たり前になると予想します。」という意見には同意できません。

続きです。

> そのため、索敵と射撃を、同チームまたは同一機体で行うことに、疑問を感じます。

F-3では、索敵と射撃は、同チームや同一機体で行われるとは限りません。

FCP作成に足るレベルのトラック情報を転送可能な、ミリ波を用いた「僚機間秘匿データリンク」の通信距離内にいる機体であれば、索敵や射撃を委託することが可能です。

なお、この「ミリ波を用いた僚機間秘匿データリンク」は、日本が独自に開発したものです。

そして、同じく日本がF-3用に開発した「戦闘機用統合火器管制システム」では、「センサ/シュータ・リソース管理」が自動的に行われます。

この「センサ/シュータ・リソース管理」は、統合的な誘導弾の管制や発射・回避判断の支援を自動的に行うものです。

より具体的には、我彼の位置関係等に応じて編隊内の最適なセンサー機、シュータを自動的に決定してくれたり、編隊内の弾数リソース管理も自動的に行ったり、さらには、回避判断の支援も自動で行ってくれるものです。

続きます。

>FCP作成に足るレベルのトラック情報を転送可能な、ミリ波を用いた「僚機間秘匿データリンク」の通信距離内にいる機体であれば、索敵や射撃を委託することが可能です。

>なお、この「ミリ波を用いた僚機間秘匿データリンク」は、日本が独自に開発したものです。

上記の想定であれば、「損耗を前提としない」F-3戦闘機に、索敵や射撃能力を高レベルで付与することには、費用面で賛成できないです。

F-3戦闘機の事業費だけで、約4兆円かかると見込まれてます。(さらに言えば、近年の戦闘機開発では、当初想定を上回ることが多い、かつ、日本は戦闘機開発での経験値が十分でない)

そのうえ、損耗を前提とした僚機の開発となれば、次世代戦闘機群の事業費は、現在の数倍にまで膨れる可能性がある。

よって、F-3戦闘機開発だけでなく、僚機との役割分担などをより検討して、費用を抑えることを考えるべきだと思います。

> 上記の想定であれば、「損耗を前提としない」F-3戦闘機に、索敵や射撃能力を高レベルで付与することには、費用面で賛成できないです。

正直前提と結論の因果関係が全然分かりません。

何か根本的に説明が抜けてないですか?

端から見た印象だと

索敵を行う→相手の索敵圏内に入る

射撃を行う→相手の射程圏内に入る

そして、こちらも一定確率で損害が発生

そんな流れを想定しているのかな?

「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」な感じで。

>有人機と無人機がチームを組むなら、危険の高い索敵や射撃を、無人機が担当するのは合理的。

この部分が前提にあって、

>「損耗を前提としない」F-3戦闘機に、索敵や射撃能力を高レベルで付与することには、費用面で賛成できないです。

という結論になります。

「F-3に(主担当ではない機能を無人機と重複して高レベルで持たせるのは)費用面で賛成できない」という事ですか。因果関係は理解できました。

ただ賛同はできないですね。

「損耗を前提とする」無人機が常に必要数随伴している(=そこまで損耗していない)という前提には無理があるし、

かといって多少損耗しても問題ないだけの数を常に随伴させるというのも中々難しいかと。

また随伴無人機が速度・航続性能の両方でF-3を上回るとも思えませんので、そもそも無人機を随伴させるのが困難な任務なんてのはどうしても出てくるでしょう。

※これは米軍でも同じ事なので私は

「NGADのセンサーはIRSTのみ(略)になるかもしれない」は「かもしれない」で終わると予想しています。

実現するならそれこそアホみたいな物量の無人機と共に運用される事になるんでしょう。

米軍にならそれも不可能ではないでしょうし。

>ロックオンなどの専門知識がないため、詳しくはわかりませんが、ミサイルを発射する機体でなければ、ロックオンできない物理的制約がありますか?

センサーとシューターの分離には、FCPの作成が必須です。

そして既存の戦闘機では、空対空戦闘かつ戦闘機間でFCPを作成できません。

そのため、空対空戦闘かつ戦闘機間での統合火器管制を実現できる戦闘機は、現時点では存在しません。

F-3は前述した通り、空対空でのFCPを作成できる点が画期的であり、これによって統合火器管制を実現します。

>一般的に高空で行われる空戦では、見通し線以下となると、かなりの長距離になりますからミサイルの射程外となるでしょう。

ステルス性能に関して、2035年以降ともなれば、探知されない保障はないと考えます。

それであれば、探知されるリスクを下げるために、敵機が低空飛行で侵入してくることは十分に考えられませんか?

もしくは、空戦が高空で行われる理由があれば、教えていただきたいです。

>他にも、ステルス性能の向上による探知距離の減少なども考えられるでしょう。

索敵と射撃を分ける前提でお話ししますと、射撃機は友軍からもたらされた敵機情報をもとに射撃すると想定していますので、敵機がステルスかどうかは、あまり関係しないと考えます。

索敵機は、ステルスでなくとも、被弾しなければSR-71のような超高速型の無人機でもいいのではと思っています。

もし、2035年以降の戦場でステルス機が容易に探知されるようになったとしても、防空火器や索敵の有効範囲外からの長距離ミサイルの高空発射戦術に移行するだけだと思います。

既に現時点で、対艦攻撃戦術なども長距離ミサイルによる敵防空火器射程外からの高空発射に移行しつつあるため、それの延長線上になるだけかと考えます。

そして、それらを迎え撃つF-3が戦う場所は、高空だと考えます。

また、ステルスと探知手段は両方とも進化しています。

確かに2035年以降にはカウンターステルス技術も進歩しているでしょうが、同じくステルス技術も進歩しますから、どちらか一方が有利になるということはないと考えます。

まさにイタチごっこの関係ですね。

>索敵と射撃を分ける前提でお話ししますと、射撃機は友軍からもたらされた敵機情報をもとに射撃すると想定していますので、敵機がステルスかどうかは、あまり関係しないと考えます。

センサーとシューターを分離する射撃方法には2つの種類があります。

一つ目は、Engage on Remote(遠隔交戦)です。

これは、目標の捕捉を僚機(センサー役の機体)に委託し、それを基に発射機(シューター役の機体)がミサイルの射撃及び誘導を実施します。

僚機が目標を捕捉していればシュータは目標を直接探知せずともミサイルの射撃及び誘導が可能です。

そして、Engage on Remoteの実現にはFCPの作成が必須です。

二つ目は、Remote Fire(遠隔射撃)です。

これは、シューターはミサイルの発射のみを行い、目標の捕捉及びミサイルの誘導を完全に僚機に委託するというものです。

発射と射撃管制の分離による任務時の自由度向上やシューターはミサイル誘導以外の役割に専念可能です。

こちらはシューターが要請に従いミサイルを発射すれば、センサーは自機が探知し誘導する点では在来機と変わりません。

FCPを作成するより難易度は低いと思われます。

しかし、同じく既存機でこの射撃方法に対応するものは存在しません。

なので、少なくとも既存機ではセンサーとシューターの分離は不可能です。

既存機でも実行可能な射撃方法は、Launch on Remote(遠隔発射)があります。

この射撃方法では、センサーとシューターの分離は不可能です。

この射撃方法は、センサー機の探知情報を基に、シューター機も自機のFCRで目標を補足して発射と誘導を行うというもので、前方のセンサー機からの目標情報(射撃には使えない)からシューター機はFCRの捜索範囲を絞れるため、FCRやミサイルの範囲を最大限活かせます。

なので、少なくとも既存機では自機のFCRで目標を捕捉する必要があるため、「将来的な空戦は、中距離ミサイルの発達により、見通し線以下の視界外の敵と交戦することが、当たり前になると予想します。」という意見には同意できません。

>索敵機は、ステルスでなくとも、被弾しなければSR-71のような超高速型の無人機でもいいのではと思っています。

超高速型の無人機では、戦域に滞空して探知したり、有人機と協調行動をとることが難しくなると思いますよ。

ご丁寧なご返信ありがとうございます。

>既に現時点で、対艦攻撃戦術なども長距離ミサイルによる敵防空火器射程外からの高空発射に移行しつつあるため、それの延長線上になるだけかと考えます。

ここはLMのLRASMなどでしょうか?

長距離ミサイルは、非ステルス機であれば搭載できると思いますが、

ステルス機の場合、サイズ的に機内への搭載が難しければ、中短距離ミサイルによる低空接近からの発射になるとは考えられませんか?

>二つ目は、Remote Fire(遠隔射撃)です。

>これは、シューターはミサイルの発射のみを行い、目標の捕捉及びミサイルの誘導を完全に僚機に委託するというものです。

自分のイメージはこちらに近いですね。

>なので、少なくとも既存機ではセンサーとシューターの分離は不可能です。

シューター部分は既存機の改修(F-15など)でも対応できそうに感じます。

次世代の空戦は、強固なネットワークを構築して、センサーとシューターを分離して、効率的に攻撃することが、大国を相手にする日本には必須と考えます。

そのため、どのような僚機を開発し、F-3戦闘機含め、それぞれの役割をどうもたせるのか、その辺りが明確にならなければ、F-3戦闘機として、これが正しいとは言えないと率直に思います。

>超高速型の無人機では、戦域に滞空して探知したり、有人機と協調行動をとることが難しくなると思いますよ。

そうなんですかね。。

ネットワークには人工衛星(※衛星コンステレーション計画)も含まれると思っていますので、高空をぶっ飛ばして、レーダーがんがんに放って、得られた情報を衛星経由で、後ろのF-3戦闘機などが受信して攻撃態勢をとる、みたいなイメージが理想なのかなと思っていますが。

一連の流れを見ていて、AIによる株取引で、瞬間的な株価下落を起こした事件を思い出した。

敵も味方もAIを使い始めたら、人間なら見逃すような些細な変化に呼応して交戦状態になってしまう、なんてことも…

ざっくりいうとそれ目指してるのがクラウドシューティングでしょ

BB弾…

なんか実体は異次元にあるとかそんなゲームキャラじゃん…

この記事の米軍の次期戦闘機コンセプトはF3(仮称)と近しいものはありますね。

しかし、米軍の目指している”低RCS” がBB弾並となるとこれは大変ですね。

現在のBADGEの基礎となるレーダーの能力を根本的に見直す必要があります。

F3(仮称)は開発のスピードを上げてRCSの実証データを早急に取らなくては。

必要ならばもう一度、実証機を作っても良いくらいでは。

撃墜の方法も考えなくては。

例えば、IRの有効範囲外から母機と子機に対し飽和攻撃を掛けるとか。

母機の機載レーダーの有無については、素人は必要と考えます。検証が必要ですから。

いずれにせよ、米軍がその方向を目指すなら、露中も近日中にそちらへ行くでしょう。

だからと言って日本が全部まねる必要は無いので、あまり気をもまずとも良い。

そもそも、空海戦力で中国相手に優勢とろうとしたら、40兆とか予算いるので、国民はよく考えていこう。

このコンセプトで行った場合、母機または子機が撃墜された際のダメージってどんな感じになるのでしょうか?例えば、子機が撃墜されてAESAレーダーを喪失したら、母機はミッションを放棄せざるを得ないように思われます。逆に母機がやられたら、子機はどうするんでしょう?子機がミッションを継続できるなら、そもそも母機は必要なんでしょうか?

予備の子機をB-52にぶら下げて、後方に待機とか?

>子機が撃墜されてAESAレーダーを喪失したら

﹙クラウドシューティングが出来る前提で﹚僚機の弾薬庫代わりとして現地に留まるか、

もしくは、仰るように退避ですかね?

>逆に母機がやられたら

僚機の管理下に移行出来る個体のはそちらに、

ダメな個体は帰還、といった感じですかね?

見落としているパターンがあれば、補足をお願いしたいですが。

作戦行動外で単独飛行はあり得るし、航法レーダは最低必要でしょ・・・と思うんですが。

まあ、その場合AESAでなくとも良いわけですが、随伴UAVがAESAなのにNGADだけ違うてのは合理性に欠けるような。

パッシブなら良いのではとも思うし、AESAは不要という理屈がよく分かりません。

それとも、絶対に妨害できないGPSシステムとか累積誤差が極小で信頼性抜群な慣性航法装置でも開発してるのか。

PARにおけるパッシブを誤解してません?

指摘ありがとうございます。パッシブならPESAですね。

4行目は無視して下さいい。

デジタルエンジニアリングを利用して開発されている極超音速ミサイルは、発射失敗など、諸々の問題が生じている様ですが、さてさて。

デジタルエンジニアリングは、あくまで既知の物性の予測に基づくので、理論上予測されていない現象には対応出来ない。

風導試験装置、電波暗室などでのシミュレーションは結局必要になるでしょうし、結局開発費がズムウォルト化して、回収の為に寿命延ばすとか本末転倒になんなきゃ良いですけどね。

既知の範囲では非常に有効な開発手法で、デジタルエンジニアリングに根本的な欠陥があるわけではないと思います。

永遠に成長過程というか、改善とデータベースの充実に伴い進化していくものでしょ。

新規技術採用時には事前のデータ収集等先行研究が重要なのは今までと変わりません。

失敗は使う側の過信や不注意による問題点の見落としで、ほぼ人災と言えるのかなと。将来的にはそういった部分もAI活用で補えるようになるのかもしれませんが。

ミサイルでかたがつくのだから機関砲は不要と言っていた国がどこかにあったような